荆州“战国袍旅拍季”持续走红的“战国袍”到底长什么样?

文/图 张卫平

荆州古城墙下、博物馆里、车马阵前,身着宽袍大袖、曲裾深衣的当代“楚人”的靓影骤然增多,在荆州文化旅游部门的推动引导和媒体的助力下,一场围绕“战国袍”沉浸式旅拍热潮,正在这座鼎盛时期楚国都城所在地悄然兴起。

夕阳西下时的荆州古城东门

目前,“战国袍旅拍季”已然成为激活文旅消费的新引擎。然而,在这股热潮的背后,却隐藏着文化失真、产业低端化等问题。荆州市作为中国“战国袍”的唯一历史源头,不应仅满足旅拍带来的短期流量,而应深挖文化内涵,推动产业化升级,努力将“战国袍”打造成荆州文旅与服装产业的核心竞争力。

荆州“战国袍”的流行并非凭空而来,其真正的历史依据源自1982年荆州马山一号楚墓出土的35件保存完好的楚国服饰。这些楚国服饰,不仅展现了战国时期楚地丝织工艺的巅峰水平,更以其独特的纹饰、剪裁和色彩,成为研究楚国服饰文化的关键实物资料。荆州马山“战国丝绸宝库”的独特地位,使荆州成为“战国袍”的唯一历史源头。

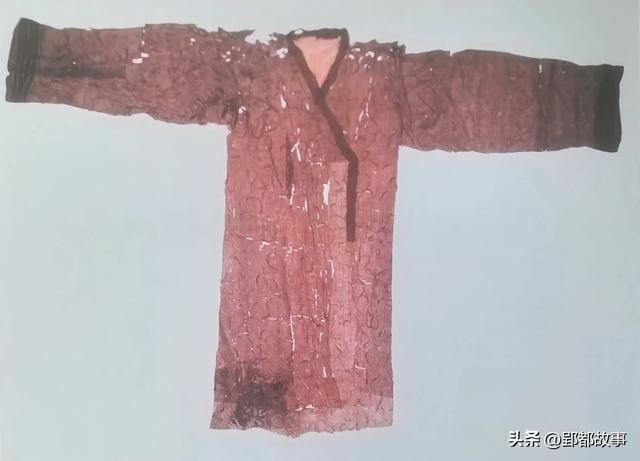

天下第一袍——凤鸟花卉纹绣绵袍凤鸟花卉纹绣绵袍,战国,荆州马山一号楚墓出土,荆州博物馆藏。

所谓“战国袍”,就是楚袍。专家认为,“袍在形制上属于“衣裳相连”的广义的深衣制服式”。按照《礼记·玉藻》里关于“纩为茧,缊为袍”的记载和郑玄的注释,袍属于长衣类并内絮丝绵的一种冬季服装。荆州马山一号楚墓出土的七件袍服实物和一些楚木俑资料,为“旅拍”中的道具“战国袍”提供了非常详实的依据。

荆州马山出土的七件“战国袍”,形制非常清楚,其基本特征为交领、右衽、直裾、长袖,上衣下裳连为一体,以锦绣缘边。沈从文先生根据衣袖结构形态的不同,将其分为“小袖式”“宽袖式”和“大袖式”三种类型。

不过,无论是哪种类型?马山出土的“战国袍”就是“棉袍”,更直白的说就是如今的“棉大衣”。如果采取“拿来主义”的方式,“棉袍”肯定里不合适做旅拍的。但是,掏出里面的丝棉呢?

其实,完全不用这么麻烦!马山一号楚墓还出土了三件“单衣”。这种单衣,并非只是上衣,而是上衣与下衣的连体,类似如今的连衣裙。除了一件仅残存领缘、襟缘和摆缘外,完整的两件单衣一件是一凤一龙相蟠纹绣紫红绢单衣,一件是龙凤虎纹绣罗单衣。

一凤一龙相蟠纹绣紫红绢单衣 战国,身长175厘米,袖展274厘米。

这两件单衣的特点是,衣的领、袖、裾和下摆缘都采用双层绣绢或较为厚重的锦、绦。在穿着时,单衣各个部位受到边缘重力的作用,而显得挺括。单衣边缘部位各种不同于面料的色彩和花纹,也具有非常好的装饰性。

同时,这三件单衣和七件绵袍,大都以色彩艳丽,构图浪漫的凤鸟、龙、虎和花草构图刺绣形成独特的风格。

目前,荆州市场上用于旅拍的“战国袍”,大多名不副实。如荆州古城东门景区周边的服饰租赁门店,绝大部分都不是楚服,主要是汉服。虽然汉承楚制,但却缺乏对楚文化服饰的精准还原或展现。

这种文化失真的现象,不仅误导了游客对楚文化的认知,也削弱了荆州作为“战国袍”唯一源头的权威性。

飞凤纹绣 战国,1982年荆州马山一号楚墓出土,荆州博物馆藏。

尽管,“战国袍”旅拍在荆州风靡一时,但目前仍停留在浅层次的“打卡经济”阶段:

一是文化价值被稀释。市面上的“战国袍”名不副实,很少真正楚国服饰,基本上都是混杂了汉服甚至民国时期服饰元素的“大杂烩”,“战国袍”的文化价值被严重稀释;

二是重拍照、轻文化。多数游客参与的“战国袍”旅拍,仅追求“出片”效果,而非对楚文化的深度理解。摄影师在拍摄时虽会融入楚扇等道具,但缺乏系统的历史背景解说,使得“战国袍”沦为道具,而非文化载体。

三是同质竞争比较严重。当前“战国袍”经济主要集中在服装租赁、化妆造型等下游环节,且服务内容高度同质化。因此,如果文旅部门仅陶醉于旅拍带来的短期效应,“战国袍”旅拍热很有可能会沦为昙花一现的“网红现象”。

龙凤虎纹绣罗禅衣(局部) 战国,衣长192厘米,幅宽43.3厘米。荆州马山一号楚墓出土,荆州博物馆藏。

那么,从文化热潮到产业深耕,荆州应该如何打造“中国战国袍唯一展现地”,让“战国袍”真正成为独具特色的荆州文化IP并推动产业化和品牌化的打造呢?

第一,建立“战国袍”研究创新机制。要充分发挥荆州博物馆、文物保护中心和文旅集团的积极性,联合大专院校服饰研究机构,组建专业研究团队,基于马山战国楚墓出土丝织文物建立“战国袍”形制、纹样的数字化数据库,并制定行业标准。同时,运用“古代丝织品保护生物技术”,推动传统工艺的现代转化,如复原战国提花织锦、锁绣等技艺。

第二,推动楚绣“非遗”项目与时尚设计相融合。楚绣,是“战国袍”制造的核心工艺。目前,荆州民间刺绣传承人已成功将楚绣应用于现代文创,如“对凤对龙纹”果盘、“三头凤”手机壳等。可以设立“楚服楚绣创新设计大赛”,鼓励非遗传承人与时尚设计师合作,开发兼具历史底蕴与现代审美的“战国袍”产品。

第三,构建完整产业链,培育并打造本土服饰品牌。当前荆州“战国袍”产业存在“断链”风险,高端设计、生产环节多依赖外地。可以规划建设“战国袍文化创意产业园”,吸引面料研发、服装制造、手工刺绣等企业集聚。同时,扶持本地服装企业转型,打造如“楚绣”“荆缎”等自主品牌。

第四,打造多层次文化体验,强化IP营销。荆州要超越单一的“战国袍”旅拍模式,可开发沉浸式剧场、楚礼体验课程等深度产品。例如,在古城设置“战国袍体验中心”,提供专业的历史解说;举办“千人战国袍巡游”等活动,强化城市文化形象。此外,可通过社交媒体打造“#荆州战国袍”话题,吸引更多的年轻人来古城打卡。

舞凤逐龙纹绣 战国,1982年荆州马山一号楚墓出土,荆州博物馆藏。

总之,荆州“战国袍”旅拍热潮的兴起,是传统文化复兴的缩影,但也暴露出浅表化、商业化过度的隐忧。荆州作为“战国袍”的唯一历史源头,应该努力探索从文化热潮到产业深耕的荆州路径,超越“网红经济”的局限,推动其向产业化、品牌化方向发展。

我想,只有当“战国袍”从拍照背景升级为融合文化传承、创意设计、高端制造的价值链、产业链,荆州才能真正实现从“流量城市”到“文化强市”的跨越,让两千年前的楚人智慧在当代焕发新生,不断为荆州文旅注入新的持久活力,全国传统文化创新性发展提供可以借鉴的“荆州方案”。

还没有评论,来说两句吧...