我在《入川西北方》游记的前三篇啰嗦了很多,好像横闯了大西北的样子,因为陌生和迥异,还总费猜疑,不过是无形中拉长了距离。其实才西出区区里程,汶川前去十多公里,就到了此行计划中的第一个正式目的地。

桃坪,行政村地名;羌寨,羌族村寨,桃坪羌寨,必须是一个汉人常识中的意外。

车停杂谷脑河边,站在古寨入口,视线由西向广角提升四十度,背倚三面高山的斜坡上,堆砌着层层叠叠灰黄色堡垒式的石砌古建筑。它的古泛陈着原汁原味的纯粹,看不到一星半点现代元素的“升级”或掺合。它依山走势 ,单体高低大小各有不同,却风格统一层次有序地铺陈在谷坡。它整体取材片石、黄泥、原木,没有塑料制品的呆板和金属机械的冷光,源自大地的本色更加烘托存在时间的长度。它的几十户石砌屋彼此相连围成一种传奇,跟幼时小人书里的深山古堡一样充满诱惑。最抓人眼球的 ,是正中三座高高矗立的梯型碉楼 ,棱角分明,神色凛然,仿佛冷兵器时代的攻城塔般威武,坚不可摧地捍卫着山寨。西风猎猎, 日月交替,风雨侵蚀它的皮肤生出化石般的图腾印迹。

它似古法浮雕凸刻在深山峡谷,大山定格着雄浑和光秃,也延续着荒凉和沉默,那种史诗电影才有的背景情绪浑然天成,劫掠魂魄激我心跳突突。我先原谅自己的孤陋寡闻,国土辽阔的,当真不知这令人意外的物理表达——它呈现鲜明的古代零散部族群居建筑风格,生存递延中凝练出族群内部的集体喜好,形成独特审美,通过高低结合、紧密相连、多边直角、着色单一等外观印象,直击汉人的传统建筑概念。你又看出工整布局、中心定位这样的中式手法,似乎读到建造者主动吸收汉文化精髓的证据。他们在自己的ID中流畅植入他人的设计,有心思谋或灵光闪动,看似简而单的横竖线条,却营造出简单至极的时尚。它是天地人间共同执笔的画作,岁月浸它一身寻味的沉静,日月染它一层调不出的古陈,是白描出的一幅油彩,浮涌着羌寨建筑的智慧光芒。

陌生的桃坪羌寨令我眼神痴迷,但又似曾相识。在幽远的上古时期,中东文明区域就已出现石建房屋,从环境氛围、年龄属性,到设计初衷、建筑选材、形态功能,连同冗长岁月风化山地的苍黄肤色,都似乎来自同一地理纬度。是的,就是根深于我地理阅读中有关耶路撒冷的印象,或者,又像《出埃及记》中摩西受诫的西奈山,同在北纬30度上下,东亚中国西北桃坪与地中海东北岸巴勒斯坦山区和埃及西奈半岛,难道互通过文明?我独自串联着南辕北辙的想象,紧跟导游大姐的讲解,像史上第一批进入圣殿山的欧洲客,掩饰不了满眼的不可思议。

这是一个由中年妇女组成的导游团,均着全套黑色羌服,领边袖口的装饰绣图用色明艳,搭配既低调又生动,很符合眼挂皱纹用一口川西普通话将桃坪羌寨的前世今生由头解说的寨内羌簇大姐。她们非科班出身,按说,这个年纪的标配是焊在田边锅台的,却当起了文化传播的使者,言语中交织着生于斯长于斯的各种情愫,跟摆龙门阵似的,感慨时眼神长远,自豪时疏眉翩跹,将重复过N 次的羌寨自传照旧情色并茂地传递出温度。这至少给我一种提示,大规模农业机械化使第一产业在四川失去原有地位后,山区也与时俱进改走了文旅路线。这个与众不同的导游团,也许佐证了我自说自话的论点。

羌寨的院角边纷纷探出叶色绵绿的车厘子树,烘托出繁春当下的盛景。在古黄新绿辉映的巷道中一直向上再向上,进入羌寨内部。导游姐先让我们参观了她家的古堡,有种山地原始部落的强烈气息,由四面碎石碉墙直逼出来,黄泥黏結着片石的细碎和不规则,垒成四边悬直、敦实坚固的多层碉式城堡民居。近距离的震慑以及低调难掩的骄傲,我感到有股来自地心的强劲力量,作为底气支撑她绘声绘色的介绍。

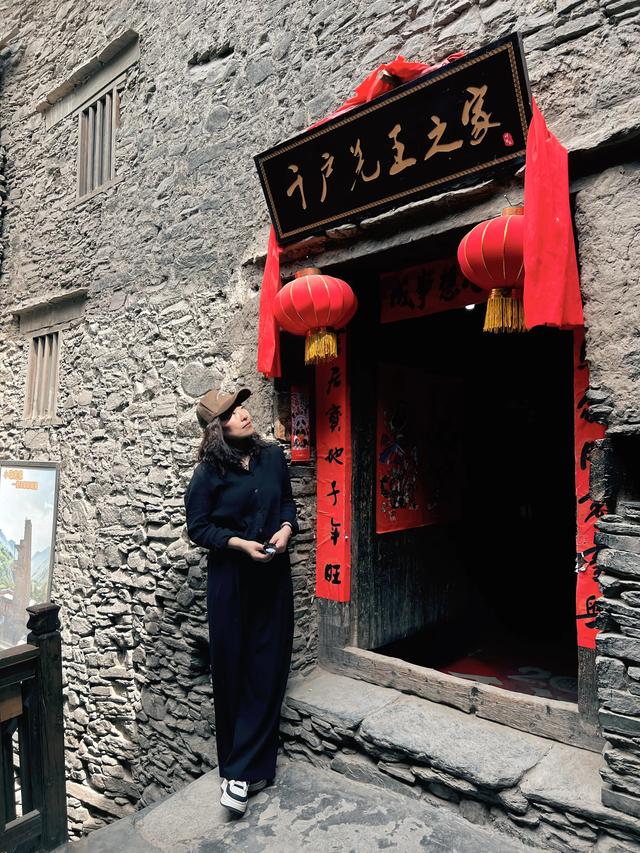

普通三四层碉房为基调,“小琼羌家“则以九层碉楼在寨里拥有了”千户羌王之家”的牌匾。但无论高低,都讲究并遵守规则:低层圈养牲畜、饮食起居,中层休闲娱乐、待客议事,高层储物存粮、瞭望观情,像极了核桃壳里做道场——井然有序,面面俱到。更有一些奇巧的小心思手工制作,运用在日常生活起居中,哪怕极小的一个细节,都充分体现了他们形成于先祖的生活智慧,就算放在高度文明的现代,其巧妙的构思,诙谐的趣致,缜密的逻辑思维,至少令我鞭长莫及。

尔后钻入南北不分的地层甬道,那是房房连通的“黑暗科技”,低矮狭窄,隐藏暗哨,足令外来者晕头转向中还暗箭难防。“迷宫”内凉气习习,隐约水流声,导游手指一户门前的石板间隙,下面竟暗凿水渠,巧布水网,引来高山雪水解决水源甚至传递情报。他们又向上若无其事开石窗、凿方孔、悬木梯、设方台,设计兼为射击孔、活动墙、防御梯、瞭望台……

在碉楼的九层瞭望,天上地下一览无余。一个貌不惊人的土著阶层,竟妥妥藏着一套严密的军事防御工事,着实始料不及,感叹唏嘘!

——公元2025年4月4日 是为记

还没有评论,来说两句吧...