文图:水寒山

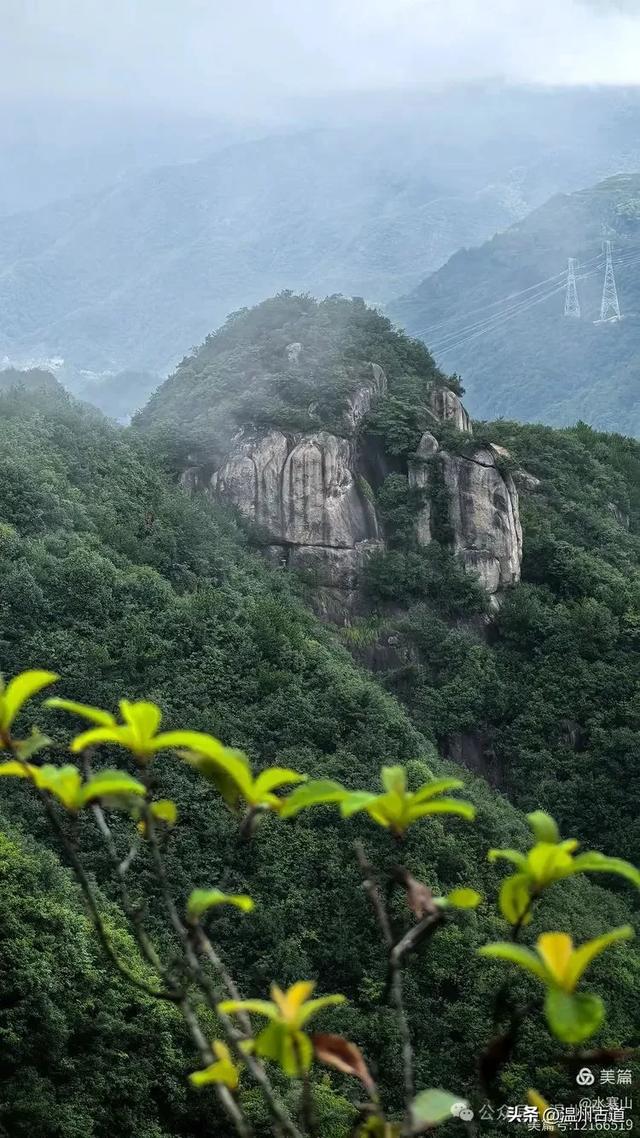

见过雾,见过风,见过雨,见过漕头寨背的雄中藏雄和奇中藏奇,也是半生难忘。爱上高山之巅是近几年的事,浙江多山,佛、道名山独占鳌头,溪桥、树下,古寺、道观,兜兜转转,用上了我一整天的时间。世间恰到好处的风光不多,漕头寨背的神奇,看到一次也算完美。

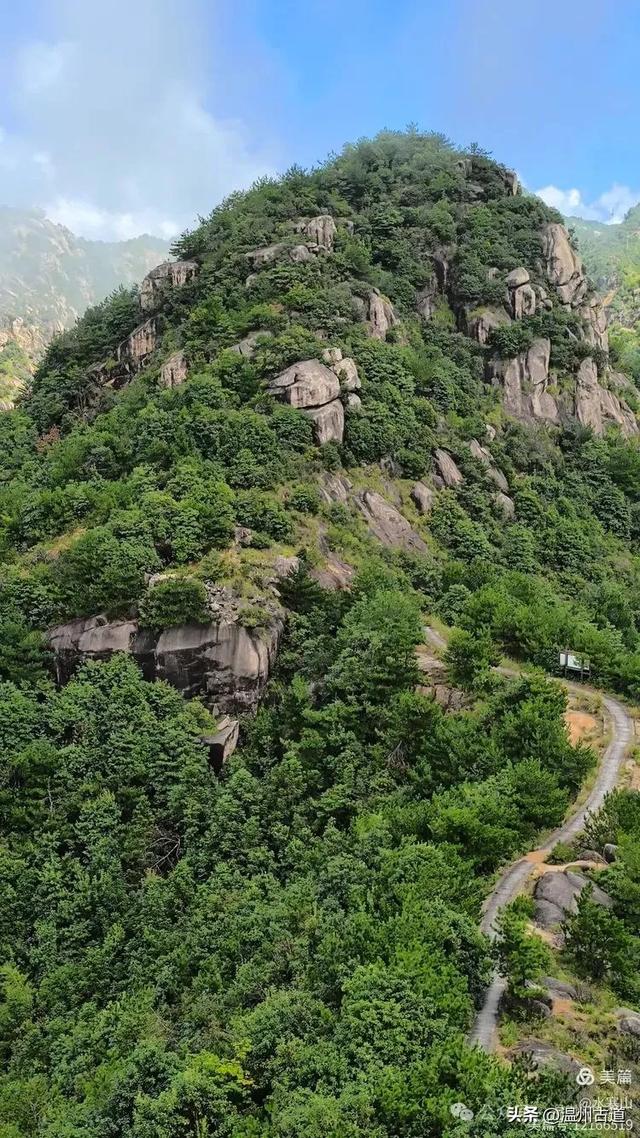

不到漕头寨背,那风景就是别人的,当我在漕头寨背的圆石上坐下,漕头寨背又是一座新的山。为漕头寨背,我已经惦记了很久,甚至到达了路上,被一尺竹竿拦了回去,我的信念是一定要到达漕头寨背的,这次沿着更熟悉的溪边走路。

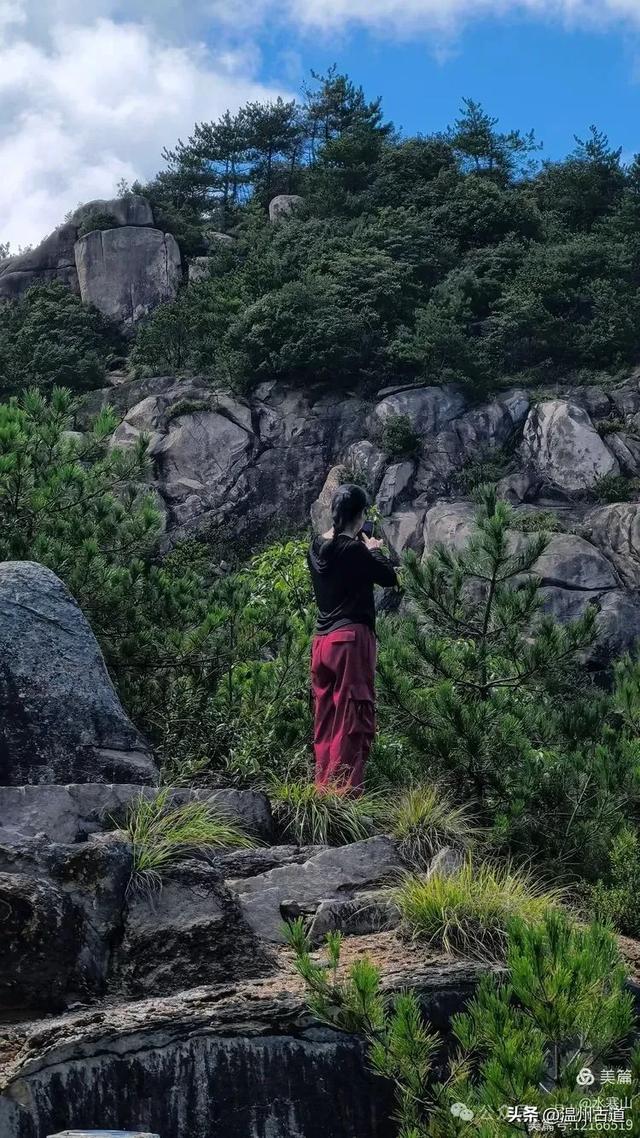

一次与两次的感受全然不同,就算是耗费更多的时间,在通往漕头寨背的路上,我也欣然接受,在这条路上,我更有机会看到别人看不到的风景。由于网络上有太多的介绍与记实,漕头寨背在我心中的形态是具体的,但还是像一场梦,始终无法看清真面目。

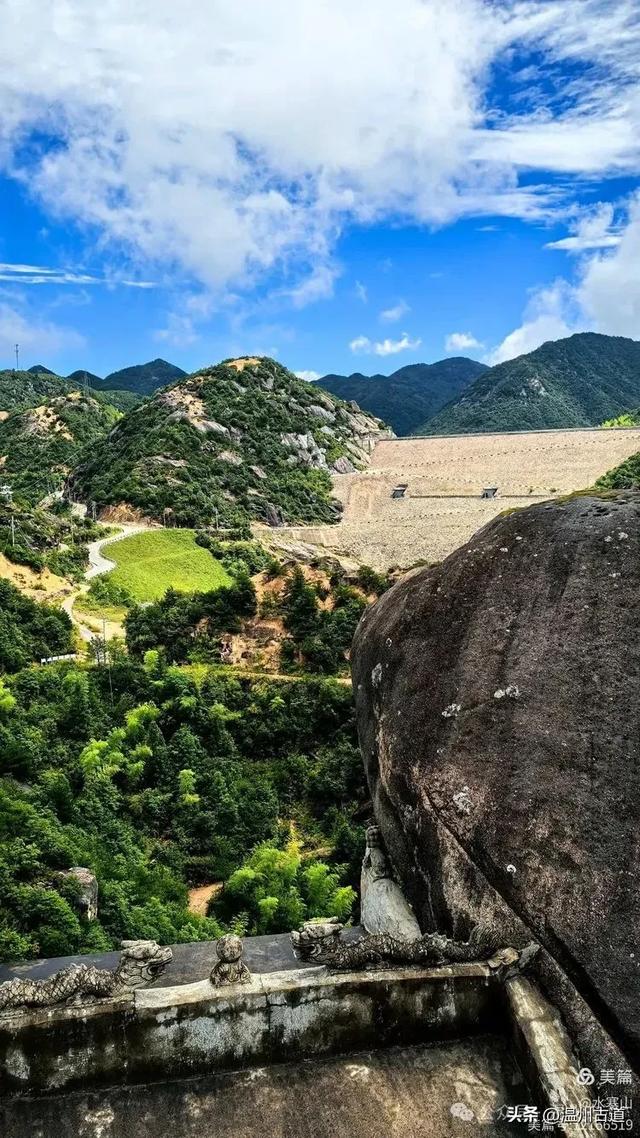

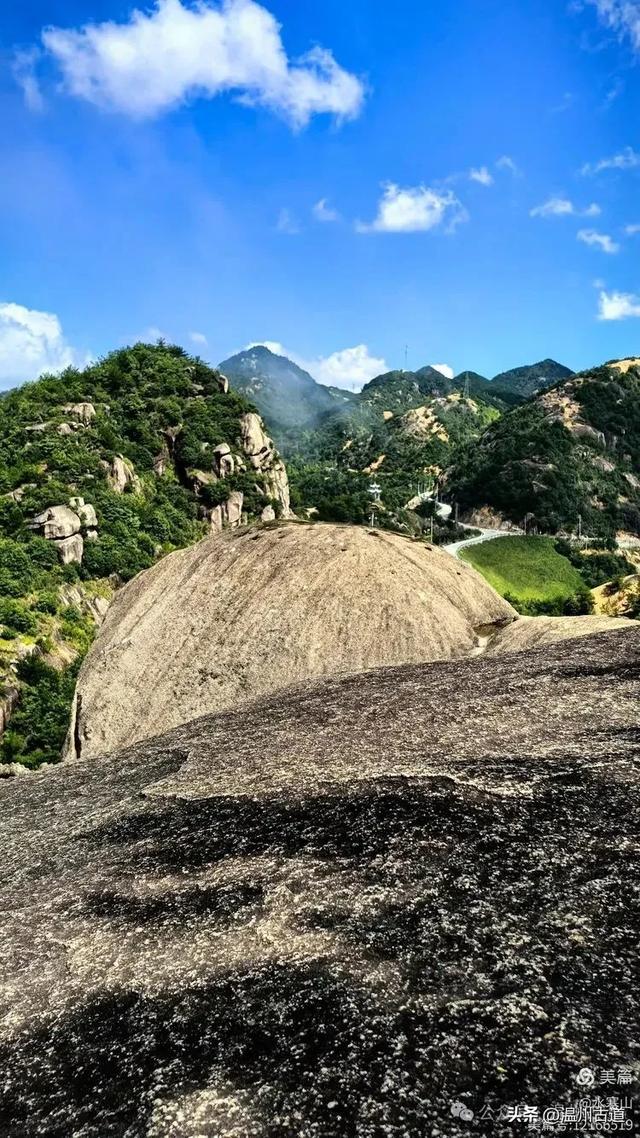

附近区域都雨,唯独大洋山一片晴朗。大洋山属道教名山括苍山脉的中段,大洋山尖(石奶洞)是括苍山真正的主峰(山以高为尊),之巅1500.6米,高过米筛浪1382.6米(括苍山传统主峰),即便大洋山石鼓尖,海拔也有1477米。括苍雄关平地起,地点正是大洋山。漕头寨背为大洋山四大景区之一。

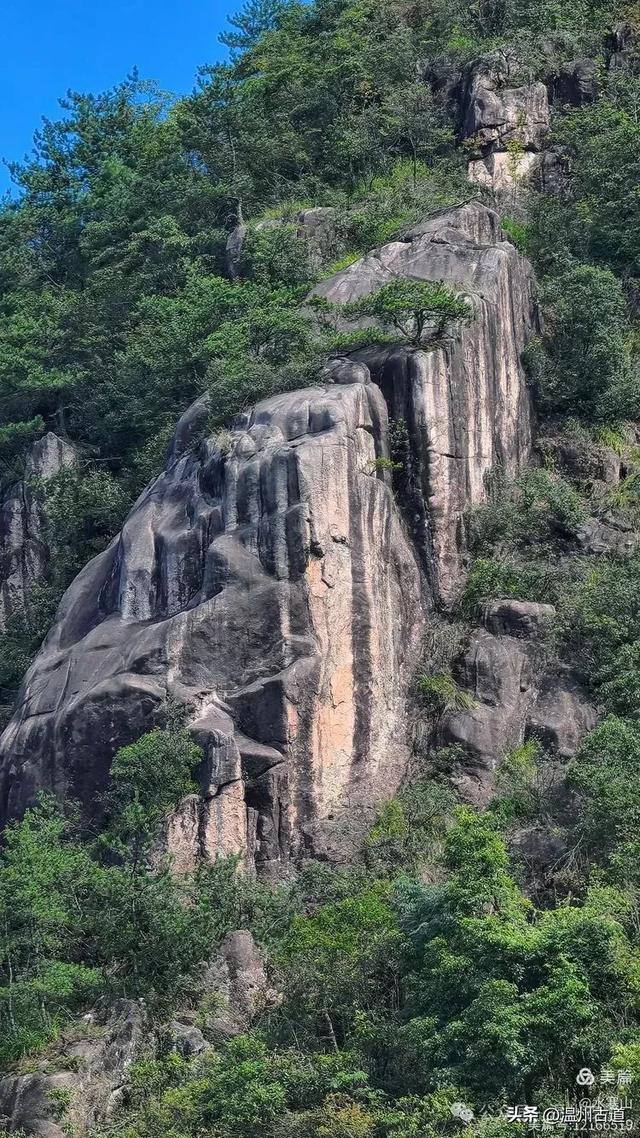

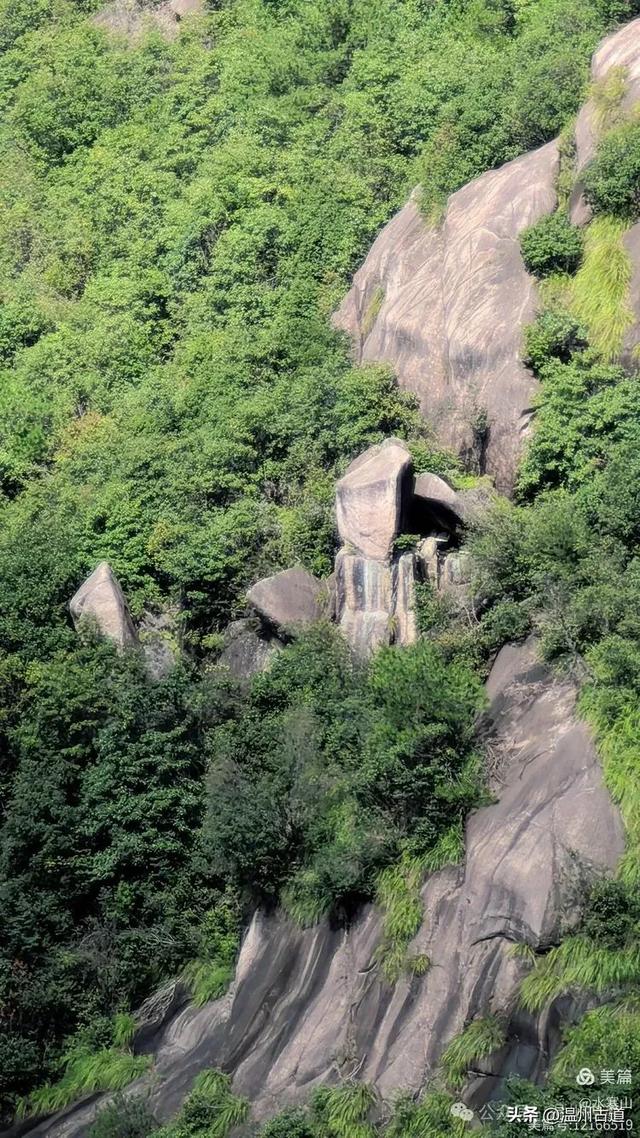

大洋山地质属白垩纪侵入岩,由火山岩浆沿裂缝流入,在近地表冷却,经亿年风吹雨淋,塌方等特殊情况,逐渐突出地表,形成类似黄山、华山、庐山、三清山的神奇景观,大洋山因而也有“小黄山”别名。大洋山海拔落差大,自蛟坑景区导航距离计,蛟坑与大洋水库不过五六公里,海拔突然拔高五六百米至900米之间,整个大洋镇区是一块很大的高山台地,漕头寨背正是处在这块高山台地的边缘地带,东边日出西边雨,讲得正是漕头寨背之景。

在漕头,正在建设一个抽水蓄能水库,漕头村全部搬迁,即将成为历史,独独漕头寨背之景区保留了下来。原始于环湖村岙头至漕头寨背的环山公路,长约五公里,淹没在云雾之间,失去了车辆通行的条件,环湖村的一头,公路落锁!我收拾行装,自此徒步进入。

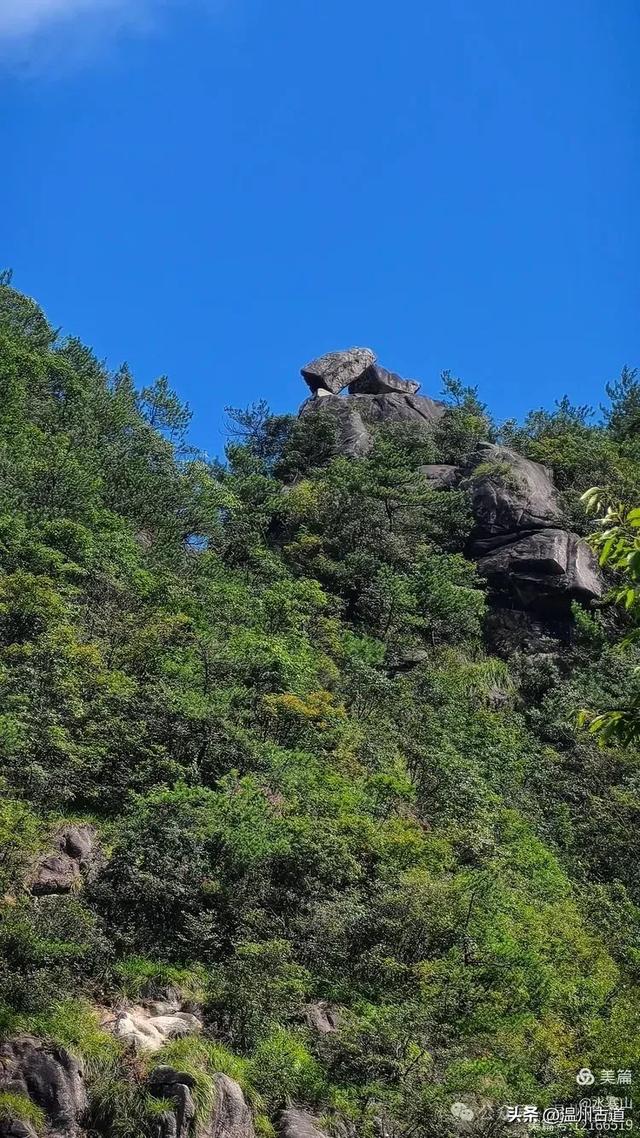

我喜欢这样的环境,在高与远阔的视线中,在对山与云雾的缭绕中,在山影与阳光的交替中,缓步前行。绕过了四五个弯,每一次的回头与前行,都是别样的风景,我喜欢薄薄的云,飘渺到裸露的沙丘上,轻轻环抱着一块巨石;从远处游进山谷里。突然,有雾压过来,劈头盖脸淋了我一顿,我抬头望山峰,那边还有阳光,雨是翻不过山岗的,至漕头寨背时,还归了原有的蓝。

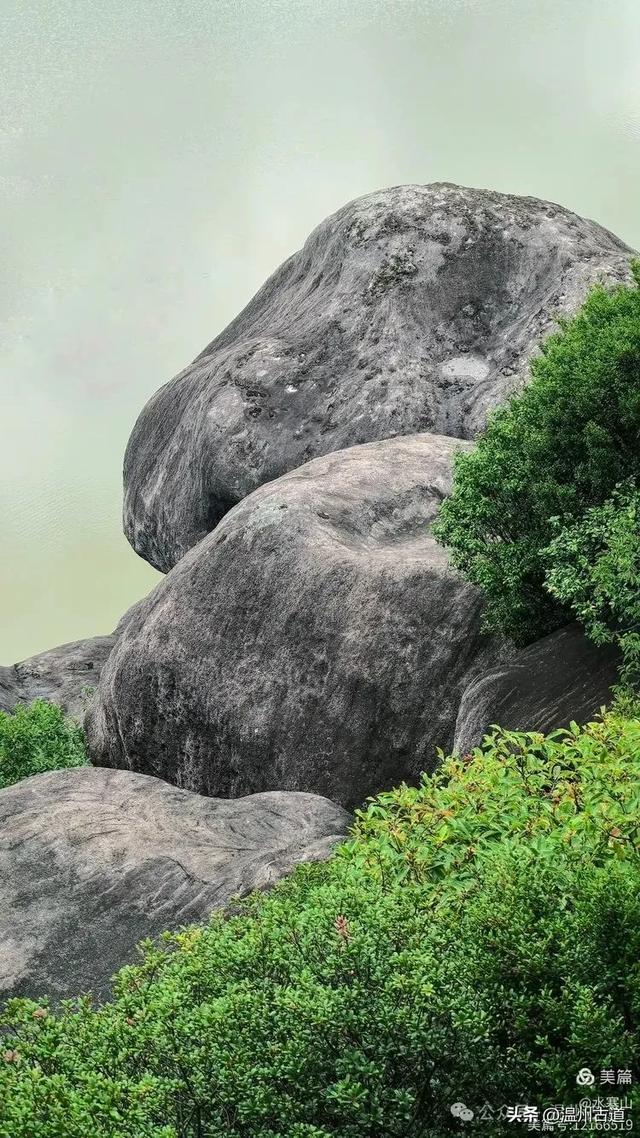

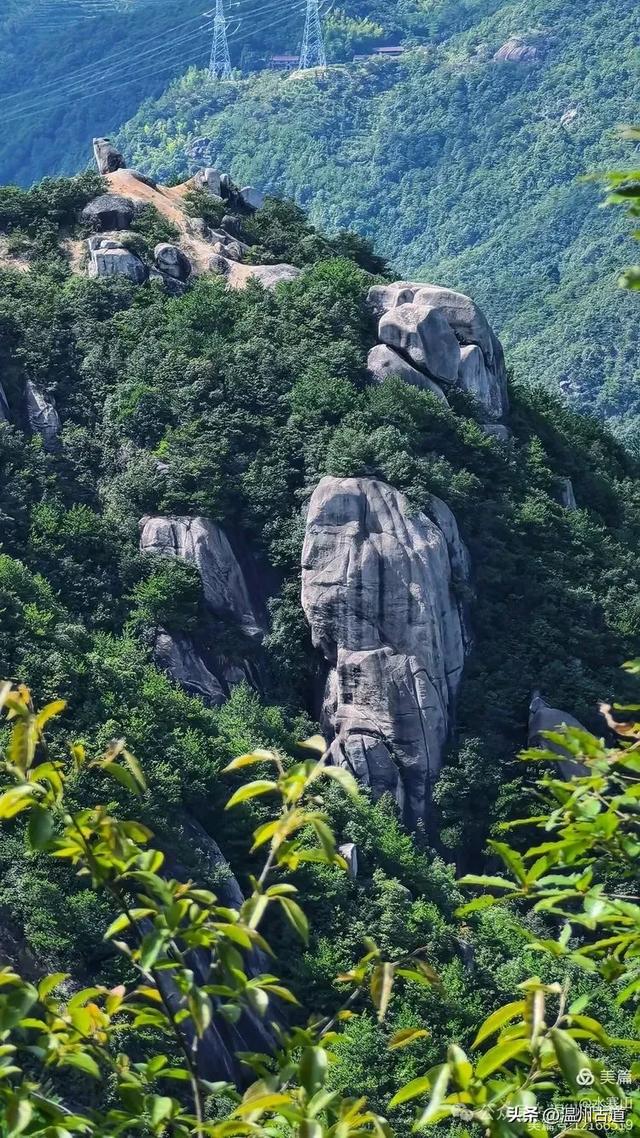

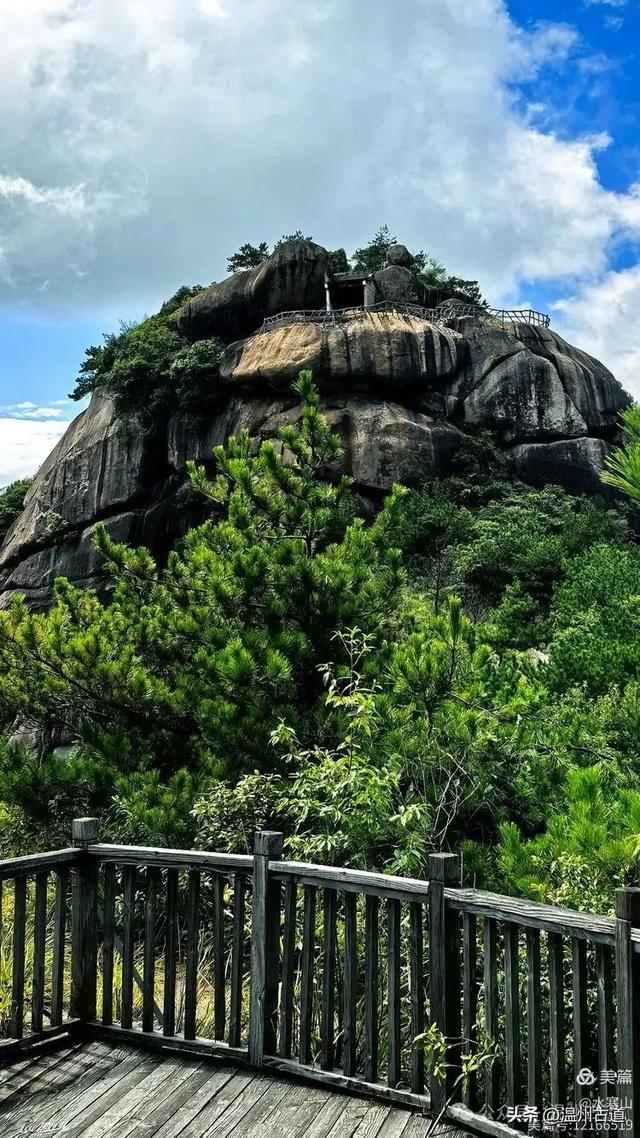

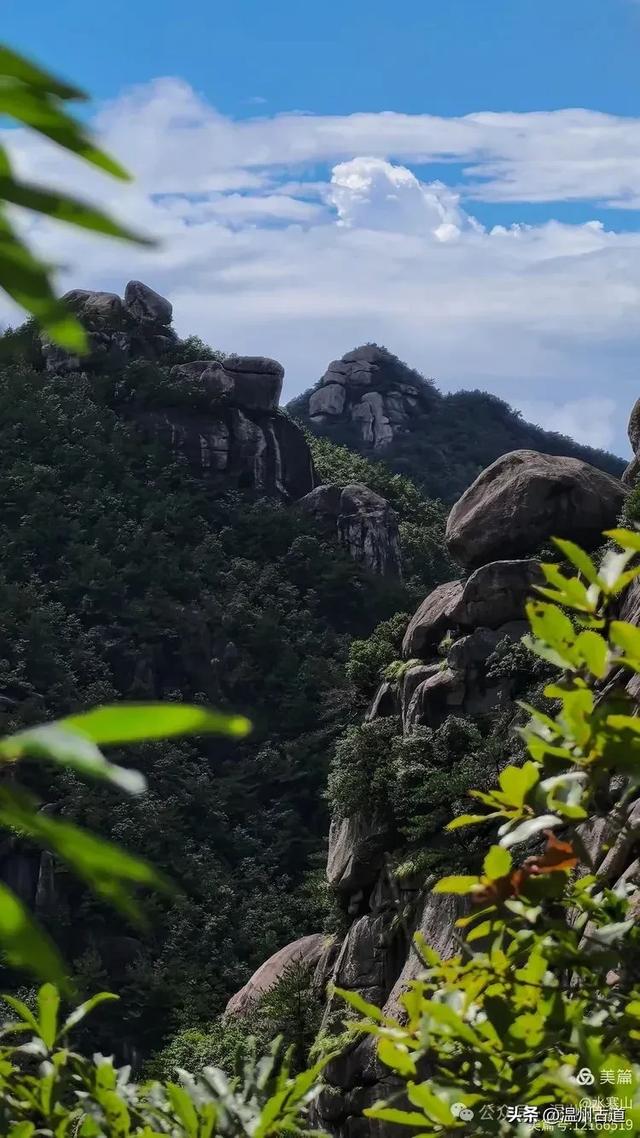

漕头寨背,又称垒石山,是站在漕头可见的三山景观之一,另两座石头山是上下白岩山。漕头寨背远观状如饭甑,所以也有叫饭甑岩的,似一堆乱石的无心叠垒,可每一块石头又象被付予了某种生命,皆齐心协力,众星拱月般托举起其上的那一块,而且每一块石头形态都很出奇,如果不是视线的局限,我一定看得更清楚。

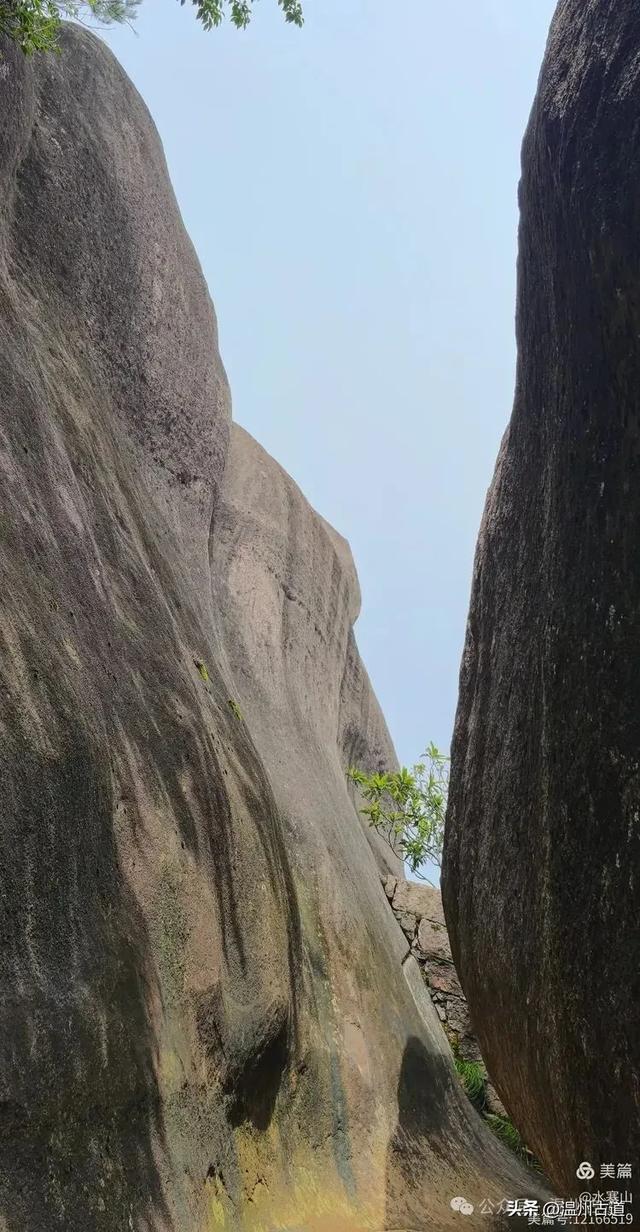

漕头寨背曾是明末清初抗清义军张日新的炮台山,漕头为寨,因而得名,漕头寨背地势非常险要,上下只有一条被称为“一线天”的窄道,所谓道,便是两块巨石之间的缝隙,依靠一条绳索的保护,稍胖之人还必须侧着身子才能行走,网上有称漕头寨背为微缩版的“三清山”,不清楚是不是有此因素,云雾过重,我没能看到别人所拍的那块“巨蟒出山”的石头。

漕头寨背洞穴众多,深洞险壑纵横,且潮湿易滑,稍有不慎,就有坠入其中的危险,顶部却是平坦,顶部过道上有一对石狮子,将此对石狮搬上山来,想来花费了不少体力。不是所有的风景都能入眼,入眼的不一定全是风景,顶上的一棵松,让许多人来了兴致,在光秃秃的岩石上还能茁壮成长,真的不负“咬定青山不放松”的品格。

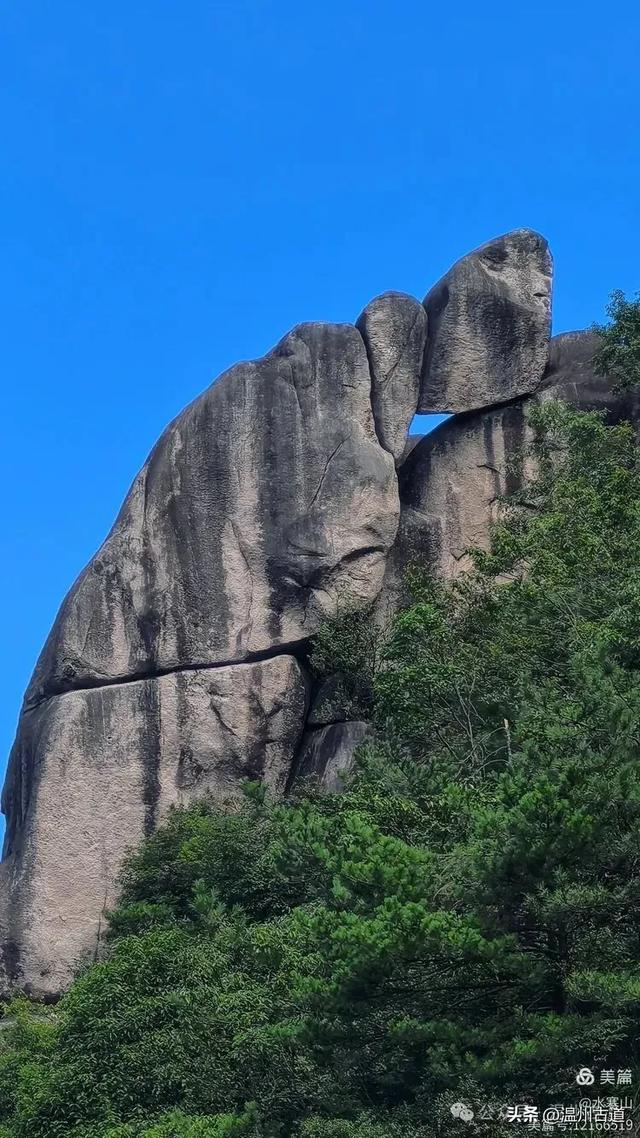

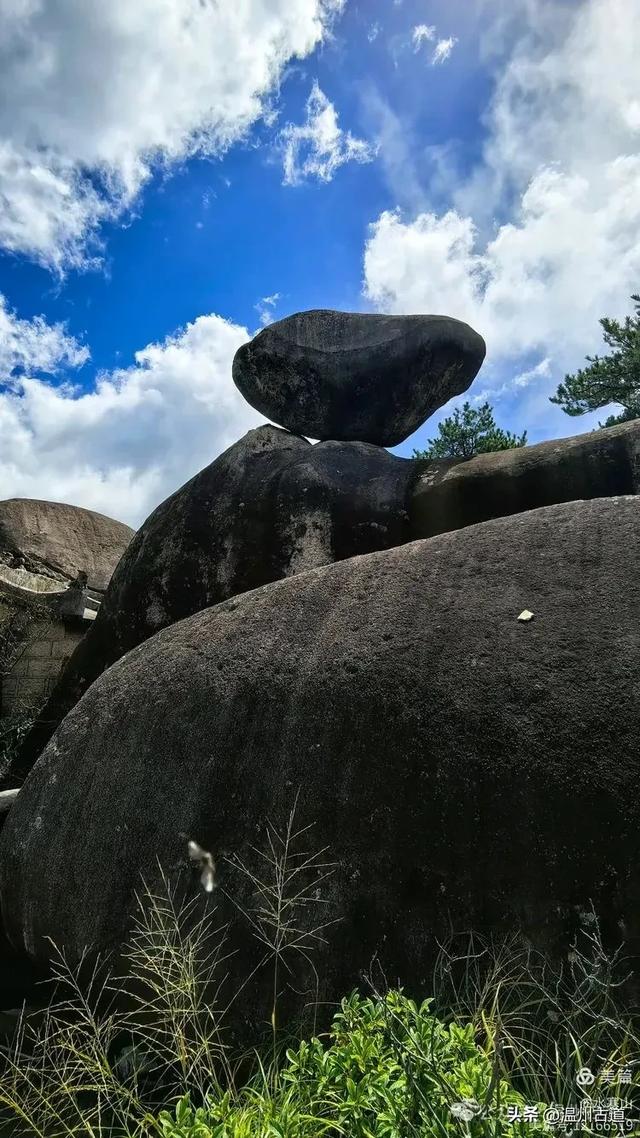

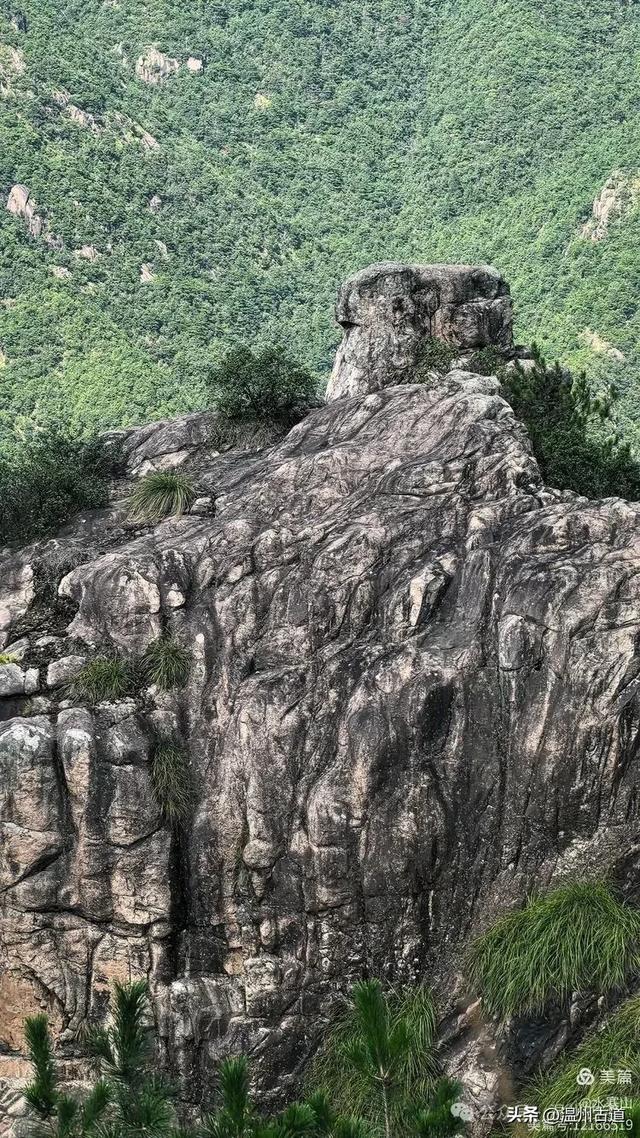

漕头寨背有一块出名的石头凌霄石,上大下小,高4米,长8米,与基石小部分粘连,凑近看,似有三足鼎立,所以有了香炉岩的别称,但其形态确也象元宝,故也有元宝石的叫法。看似摇摇晃晃的凌霄石,然屹立了上亿年不倒,更神奇的是,凌霄石背部有一冰臼,常年积水,热天清晨更有水汽蒸腾,此石高于漕头寨背所有的岩石,有种凌霄之感。

漕头寨背东面岩石有一个豁口,沿豁口而下,穿过两片巨石之间的夹缝,像是另辟的蹊径,居然现出一座小庙,庙堂虽小,却供奉着陈十四娘娘等四位神明。在漕头寨背建庙,这是一种特别的信奉,因为这条路根本不是年长之人可以行走的。庙侧还有小桥架过了另一块岩石,位置在凌霄石之下,岩石四周安装了护栏,也是闲来无事,独守一角,赏山、赏云的绝佳平台。

一直有指示牌在指点迷津,惬意亭、漕头寨背,漕头寨背的另一种神韵是云,东边的大洋镇区蔚蓝一片,西边的缙云县城,躲躲闪闪在云雾之下。我似乎听到了天边的几声雷动,也看到了远山在云雾中的若隐若现,云雾是朝着漕头寨背的方向快速奔赴,却在快要撞上我的一瞬间,象似触碰到了某种力量,迅速朝着空中拉升,一时惊呆了我这个世俗之人。

世上最怕的事情,就是黄昏老去。我在回程环湖村的时候,数过十个山弯,云雾过后,一切大白天下,每一座又是新的山,没有比这云雾更完美的消失,翻过了今天这一页书。

还没有评论,来说两句吧...