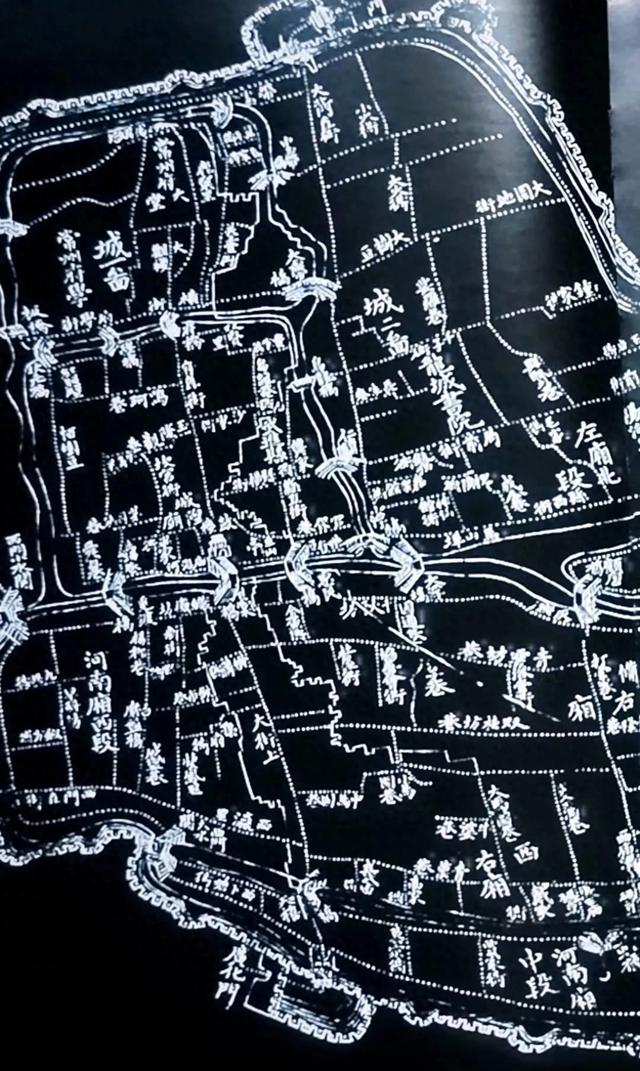

历史文化名城常州,以“坊”命名的巷子数量众多,这些地名大多源自科举功名、历史事件或地理特征,是城市文化的重要载体,体现常州“科名之盛,甲于海内”的传统。

常州老城厢历史上有记载的“坊”巷超过 二十处,部分名称虽消失,但历史可考,现留存下来的坊巷名不到十处。

双桂坊,位于南大街与打索巷之间,曾用名反修西路,现为常州饮食文化街区,保留传统小吃店铺。据《武阳志余》记载,北宋乾德五年(967年),宋维、宋绛兄弟同登进士,初名“来贤坊”;景祐元年(1034年)丁宗臣、丁宝臣兄弟再同科中进士,更名“双桂坊”(取“蟾宫折桂”之意)。

上世纪七十年代椿桂坊

椿桂坊,位于元丰桥至琢初桥之间,曾用名大庆东路,坊名沿用至今。北宋崇宁二年(1103年),张彦直(官太傅)住此,他与四子同榜?相继中进士,常州太守建坊取“灵椿丹桂”(喻父子英才)命名。

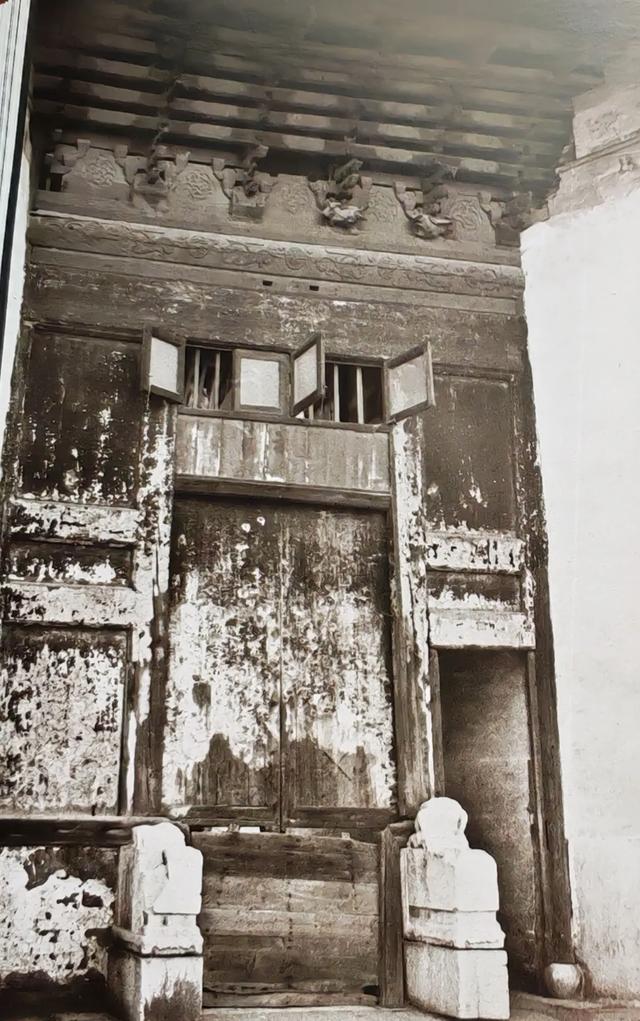

上世纪七十年代灵官庙

巷内原有“灵官庙”。

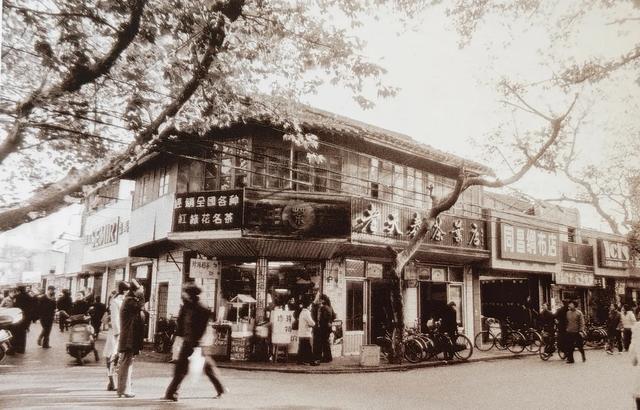

上世纪八十年代早科坊

早科坊,原位于西瀛里与西大街之间,曾用名东方红西路,现周边为商业区(如吾悦广场)。据《武阳志余》记载,南宋宝祐元年(1253年),18岁的霍超龙少年中进士,理宗皇帝命郡守建坊表彰“少年早成”。早科坊附近原有纪念苏东坡和杨龟山的“二贤祠”。

世科坊,南接西瀛里,曾用名哑巴弄、新风巷,建于清康熙二十七年,为明、清二朝庄氏科第牌坊,因名。清代庄氏家族为显赫科第(毗陵庄氏104名族人在科举考试中获功名)建“世科第”牌坊,意为“世代登科”。世科坊如今名称仍存,附近有庄氏家族遗迹。

上世纪八十年代青云坊西口

青云坊 ,曾用名青云里,东接打索巷,西至南大街,位于市中心,紧邻人民公园,2023年时入选省级地名文化遗产。取“青云直上”之意,宋代已存在,与双桂坊平行。

上世纪八十年代东大街

千秋坊,东起小营前,西至惠民桥,全长约250米,宽12米。南北朝齐梁时期得名,南宋属金斗门街东,因巷口旧有"千秋坊"而得名。 民国时期因抗战轰炸拓宽后改称“东大街”,如今千秋坊已并入延陵西路。

正素坊,南起青果巷,北至延陵路。曾名文革南路。北宋张举中进士后拒绝当官隐居,校注典籍,朝廷赐谥“正素”,建坊纪念,现巷名仍存。

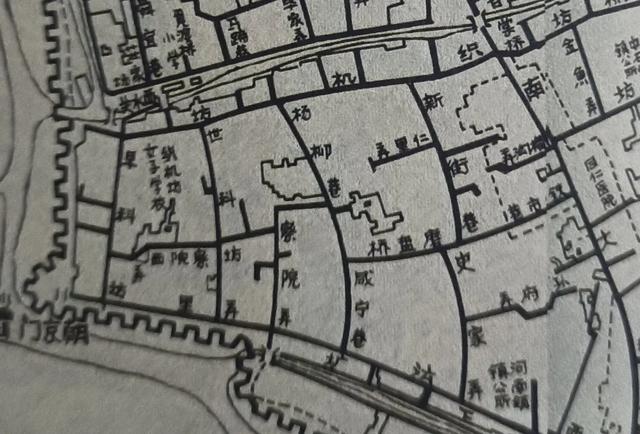

上世纪三十年代织机坊

织机坊,曾用名西大街,位于外子城河南端,东起北大街南口,西至早科坊口,全长500多米,原宽2一4米。明清时期这里织造业兴旺,设有织造局,建有织机坊。明《唐六典》上记载:“江南常湖等州贡白纱。 ”由于常州、湖州等地的纺织品质量上乘,绫绢、布纪曾为贡品。明代宗景泰五年(1454年) ,朝廷设置常州织造采办于此,专管贡品织造事务,而得名,后改为西大街。

常州还有好些同科举有关的坊名已经失传或废弃。如状元坊有两处,解元坊有两处,还有进贤坊、进士坊、示化坊、兴贤坊、传胪里等。

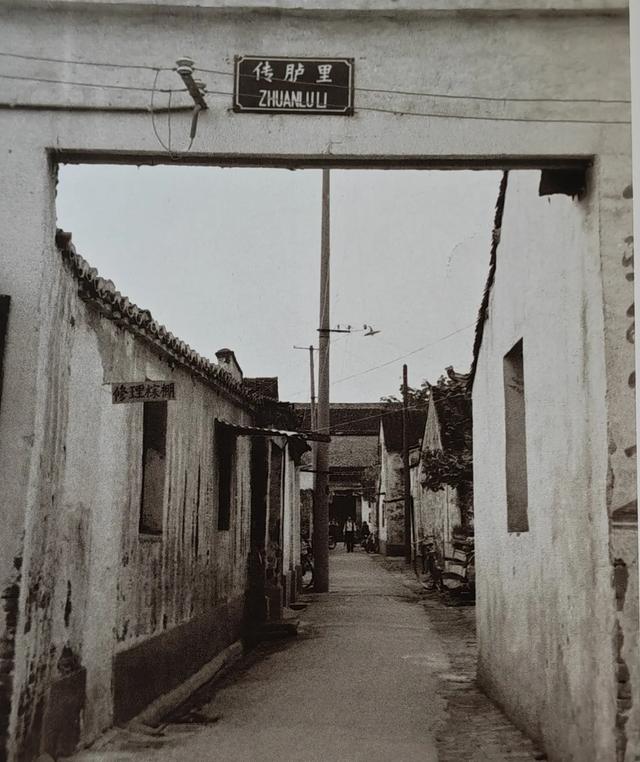

上世纪八十年代传胪里

崇祯年间,庄应会中进士,即为传胪,后改称传胪里。

兴贤坊、兴仁坊、慈孝坊 ,分别位于贡院、新坊桥附近,为宋代教育相关街坊,今已不存。

金斗坊、德寿坊,宋代位于金斗门街两侧,属繁华街市,今已不存。

如今,双桂坊、椿桂坊、青云坊等仍为活态文化空间,部分入选省级地名文化遗产。

还没有评论,来说两句吧...