在茶香樟影里打捞烽火弦歌

——大村寻踪记

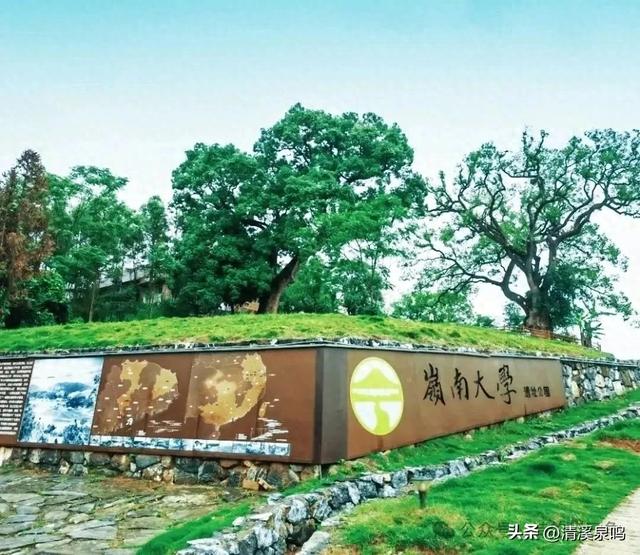

车过犁市,群山忽然收窄了怀抱,一条蜿蜒的水泥路像被山风牵住的丝带,引着我们往深处去。远远望见两抹浓绿刺破天际,同行的向导说,那是大村的香樟树,守了近百年。

走近了才知"巨大"二字的分量。两棵古樟的枝干在空中交握,像一对年迈的知己抵额私语,树影铺开来,竟能盖住半个晒谷场。树皮上沟壑纵横,据说当年岭南大学的学生常在树下背书,指尖抚过的,正是如今我们触到的这些裂痕。阳光穿过叶隙,在青石板上跳成细碎的光斑,恍惚间似有琅琅书声从光影里漫出来。

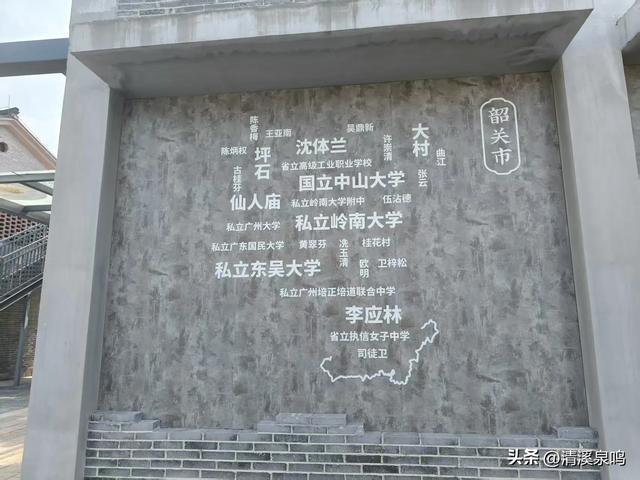

沿着新铺的校道往前走,复建的东吴大学校门静静立在坡上。青砖拱门不算宏伟,门楣上"东吴大学"四个字却笔力沉雄,让人想起史料里记载的——1938年深秋,从上海辗转而来的师生们站在泥泞里,就是望着这样的校门,升起了第一面校旗。不远处的怀士堂青砖黛瓦,廊柱斑驳如旧,堂内复原的黑板上还留着仿当年的板书,粉笔字力透纸背:"教育救国,岂因山河破碎而辍?"

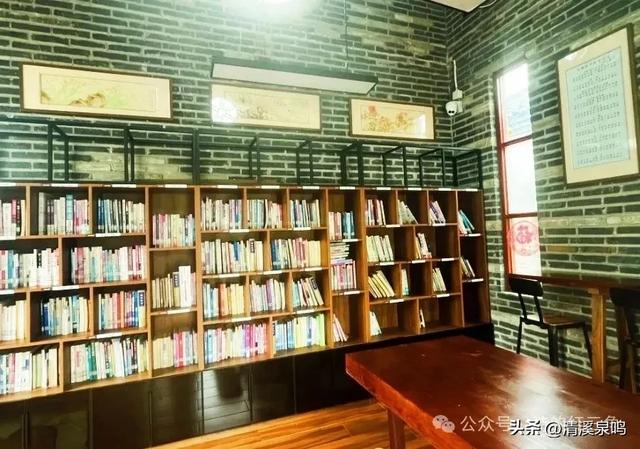

走进校内古街,青石板路被雨水洗得发亮。沿街的老砖房多是修复过的,墙缝里还嵌着旧时的陶片。玉清书舍的木门虚掩着,推门便撞见满架线装书,窗台上摆着几盆茶花——这是大村的特产,当年冼玉清先生在此执教时,案头总供着一束。书舍墙上挂着她的手稿影印件,蝇头小楷写着《岭南风物志》的片段,字里行间全是乱世里的从容。

向导指着一口古井说,当年师生们就在这里挑水。井沿的青石板被绳索磨出深浅不一的槽,最深的一道,像极了课本里"艰难困苦"四个字的笔画。井旁的风水塘里,一群白鸭悠然划水,塘边祠堂的飞檐倒映在水里,竟与史料照片里的模样重合了。修缮后的祠堂里,陈列着当年的煤油灯、旧课本,泛黄的毕业照上,穿长衫的学子们站在简陋的校舍前,眼神亮得像星子。

午后的阳光斜斜切过运动场,100米跑道的塑胶地面泛着柔和的光。几个穿校服的孩子正在赛跑,笑声惊飞了树梢的麻雀。很难想象,八十年前,就是在这片土地上,学生们一边跑操,一边要提防远处的炮火;夜晚在煤油灯下演算,耳畔是山风裹挟的警报声。如今跑道尽头的记分牌上,新写的数字还带着粉笔灰的白,与不远处复建的怀士堂飞檐构成奇妙的对话——原来所谓传承,不过是把烽火里的奔跑,换成了阳光下的接力。

离开时,夕阳正给古樟树镀上金边。茶农背着竹篓从身旁走过,篓里的茶花沁出清苦的香。忽然明白,大村最动人的不是复建的校舍,也不是修缮的古道,而是那些藏在细节里的倔强:香樟在炮火里抽枝,茶花于乱世中绽放,一群读书人把课桌搬进祠堂,让文明的火种在群山深处,从未熄灭。

车窗外,香樟树的影子渐渐缩小,最后成了两点墨绿,钉在远山的褶皱里。而那些被唤醒的弦歌,正顺着山间的风,往更远的地方去。

(白春明 2025.7.25)

(部分图片来自网络好友致谢)

还没有评论,来说两句吧...