结束了第三次正定半日游后,沿京港澳高速一路南下,天黑之后,方入临漳县城。临漳县距离真正的邺城虽然还有一段距离,不过县城中含有铜雀、七子、三曹、三台等邺城意象的地名已随处可见,不由令人遐想.......

公元二世纪末,汉室陵夷,豪杰四起,干戈扰攘,朱殷万里。虽经魏武奋发、西晋一统,终有八王之祸,五胡蜂起,竟至神州陆沉,衣冠南渡。在汉末离乱至北魏统一的约二百年间,这段中国历史上最混乱、最黑暗的悲惨年代里,长安-洛阳双子星座的光辉渐次黯淡下去,此时照亮北方大地的,正是那个距此不远,且早已消失的城市:邺城。

但邺城的光辉也只如流星般划过,580年,在时任北周宰相杨坚的命令下,辉煌了三百多年的邺城被平毁,民众则迁至安阳,也就是唐宋时著名的相州。而邺城则沦为荒野,再经过漳河水千年的冲刷,废弃后的邺城几乎荡然,其故地,不过是如今邯郸市临漳县城之外的一片乡野而已。古代名都之中,结局如此凄凉者,再无出其右。

河北临漳.铜雀台一带的邺城故地

如今的中小学课本里,应该还有《西门豹治邺》的片段,战国时期的邺城本是魏国边鄙的一处小邑,西门豹到任后治理漳河,整修水利,才使邺城逐渐成为魏国的鱼米之乡。不过邺城的真正兴起,那要到汉献帝初平年间(约190年),割据河北的冀州牧袁绍为了向南争夺天下,将冀州治所南迁至邺城,从而开启了邺城的辉煌历史。

建安五年(200),袁绍大败于官渡,两年后在邺城忧愤而死。再两年后的204年,曹操攻取邺城,受封冀州牧,并将中央政府的尚书省搬迁至邺,以遥控朝政。此时的汉天子固然还在许都,但邺城已开始成为汉廷事实上的行政中心了。建安十三年(208),曹操北征乌桓凯旋后,便开启了对邺城的大规模营建。三年后,邺城初成,著名的铜雀三台,即铜雀台、冰井台、金凤台即于该年建成。

建安十六年(211),曹操击败马超、韩遂,平定关中,彻底扫平北方,两年后,曹操封魏公,在当时冀州的南部建立起了自己的封国。魏国的首都自然就放在了邺城,曹操的晚年也大多在邺城度过。220年,曹丕篡汉后虽然定都洛阳,但邺城也并没有衰落下去。而随着西晋永嘉五年(311)洛阳陷于匈奴汉国(前赵),之后的百余年间邺城再次成为华北唯一的大城,后赵、冉魏、前燕陆续建都于此。

邺城.“大赵万岁”瓦当.后赵( 319 —351 )

五世纪末,北魏统一北方,494年,北魏自平城(今大同)迁都洛阳,邺城的风头第二次被重建后的洛阳抢走。但仅仅40年后,北魏分裂为东西两魏,洛阳再一次沦为战场,而邺城也第三次接替洛阳,成为东魏,以及随后北齐的国都。577年,北齐为北周所灭,三年后,邺城被毁,从此消失在历史中。

邺城之所以能够在汉末和北朝时期兴盛起来,主要是因为,对于以河北为根基的政权,例如袁绍、慕容鲜卑而言,位于漳河两岸的邺城,正是其雄踞河北鞭挞天下的舞台;而对于以太原为根基的东魏和北齐而言,则邺城不但可以统御河北,震慑中原,更能通过滏口陉联络晋阳。

但对大多数人而言,提起邺城,更容易联想到的,恐怕是在建安年间悠游于邺城的七子三曹,是曹孟德的《短歌行》,蔡文姬的《胡笳十八拍》,是曹子建的《铜雀台赋》,王仲宣的《登楼赋》。而近年来邺城地区出土的大量佛像,更与青州龙兴寺造像一样,都是令北朝造像爱好者们趋之若鹜的杰作。

因此,临漳之行的第一站,难免就要先去以造像著称的邺城考古博物馆了。

邺城造像驰名已久,但本人对艺术品实在没有太高的兴趣和鉴赏能力,因此并不会做这方面的评述。事实上,与大多数观众不同,本人看这些造像时,关注点并不是其造型和美感,而是造像上的文字。所以反而更多去看造像的背面、侧面,以及底座等处了。

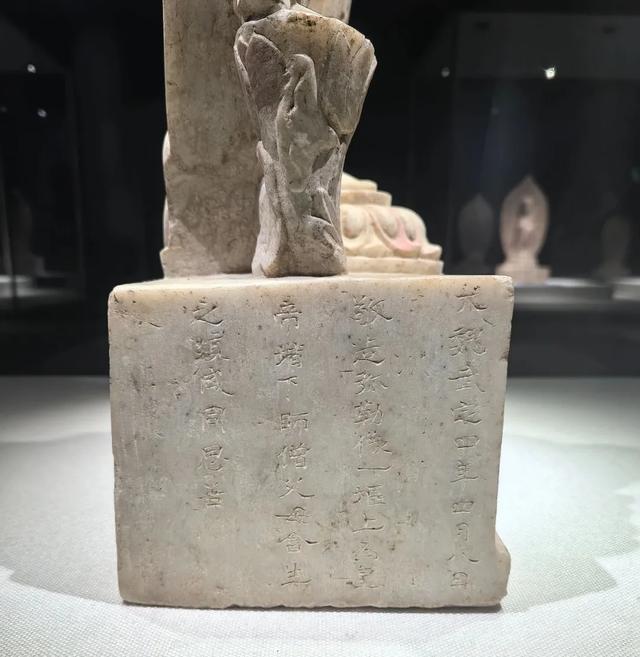

馆中带文字的造像虽然并不算少,但主要更多是供养人的名单,提供不了什么信息。好在还有几尊带有年号的造像,正好可以串联起北朝晚期的一系列大事来。

邺城考古博物馆.邓法念造观世音像

这尊铜鎏金造像上的铭刻显示其铸造于北魏武泰元年(528)三月,对于邺城而言,这一年算是意味深长。该年二月,由于不愿意还政于已经成人的皇帝,主政的胡太后毒杀了他的亲生子孝明帝元诩而改立幼主。以母杀子,这在中国历史上也算是罕见的人伦惨剧,于是天下大震。此时雄踞太原,之前正与孝明帝准备联手夺权的军阀尔朱荣趁机率大军南下入洛,胡太后被迫出家避祸。四月,尔朱荣以祭天为名,诱骗北魏百官及皇室成员齐聚河阴(今河南孟津),随后发动突袭,将两千余名北魏宗室、官员屠戮殆尽,胡太后也最终未能躲过,跟幼帝元钊一起被投入黄河,这便是著名的“河阴之变”。这场骇人听闻的变故意味着强盛一时的北魏在经过六镇之乱的打击后正式进入了死亡倒计时,而邺城的最后一次辉煌也即将到来。

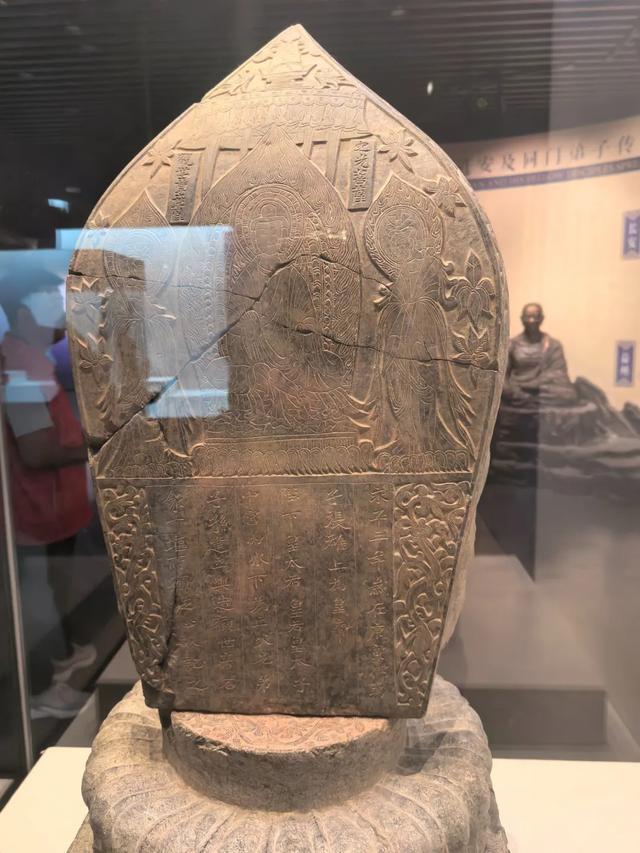

邺城考古博物馆.北魏造像背面

此时再看到这尊造像背后“永平三年”的纪年,则更难免感触了。这一年的三月丙戌(510 年 4 月 8 日),北魏宫中,一名姓胡的嫔妃氏生下一个男孩,正是18年后被她毒杀的孝明帝元诩。当时在位的宣武帝由于笃信佛法而废除了北魏皇室立嗣杀母的旧俗,这本是个良政,却使得胡氏最终能够活着成为皇太后,从而直接导致了北魏的灭亡,这就真不知让人如何说起了......

邺城考古博物馆.东魏造像背面

时间来到上面这尊造像的东魏武定元年(543),534年北魏分裂后,并列称帝的东西两魏于该年在洛阳附近的邙山展开首次倾国之战。此战中,东西魏的两位权臣,同时也分别是随后北齐和北周的开国君主,高欢和宇文泰直接对垒。邙山之战的过程相当曲折,东魏高欢军先胜后败,然后再胜,最终总算是惨胜。而西魏宇文泰军更是几乎被打光,回到关中后只好搞起了全民皆兵的“府兵制”,关陇集团也借此形成,日后隋唐的基本制度由是奠基......

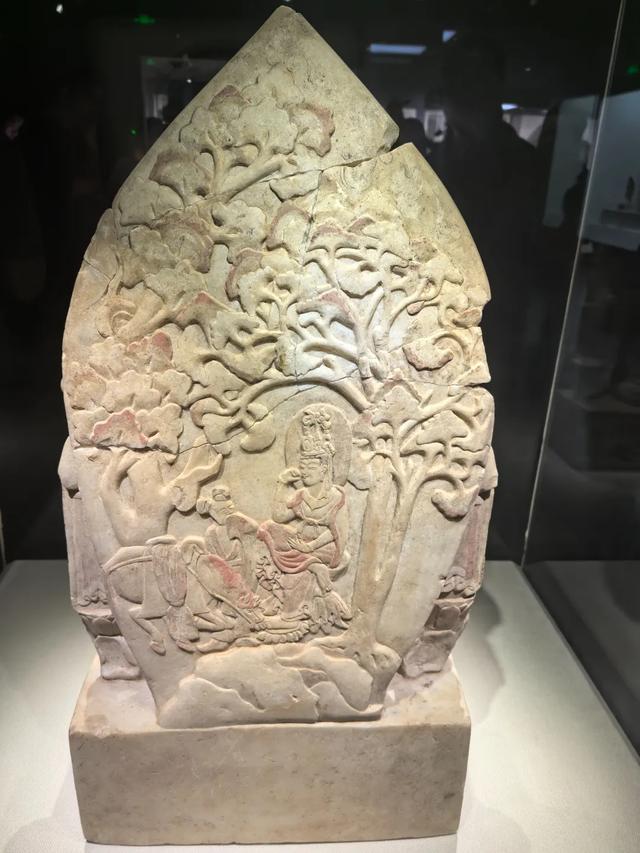

邺城考古博物馆.东魏造像

这尊汉白玉造像算是相当精美了,其侧面铭文显示制作时间为“大魏武定四年”。

大魏武定四年铭文

这里的大魏,是北魏分裂后定都邺城的东魏。武定元年的邙山之战后四年(546),实力更加雄厚的东魏已经缓了过来,于是再次进攻西魏。这次没有再走老路经洛阳西进,而是转攻河东。八月,著名的玉壁之战打响。玉壁之战是一场很具有观赏性的城池攻防战,具体过程大家可自行查询。十余年前,本人曾骑车至山西稷山县,考察汾河岸边、峨嵋塬上的玉壁古战场。玉壁城下,东魏军的累累白骨,如今依然清晰可辨。

山西稷山.玉壁城遗址(2013)

显然,这次轮到高欢军失败了,在东魏大将斛律金《敕勒歌》的悲声中,东魏军苦战数月后,遗尸数万,铩羽而归。

邺城考古博物馆.北齐造像

不过高家还是找回了场子,上面这尊造像上的年号是”河清二年”。这已经不再是大魏的年号,高氏此时已经替代了东魏,建立起了北齐。北齐河清二年(563),代替了东西两魏的北齐和北周爆发了第二次邙山之战。此战北齐大胜,北周“横尸三十里”。此战中北齐方面的首功有两位,其一是上文中斛律金的儿子,北齐名将斛律光。另一位则是高欢的孙子,中国历史上最著名的美男子之一,兰陵王高长恭。此战中,他率领500精骑冲破北周大阵,一战成名,遂有《兰陵王破阵乐》传世。

但笑到最后的还是北周的宇文氏,几年之后,斛律光和高长恭先后被北齐后主高纬所杀,柱石崩塌的北齐,也就进入死亡倒计时了。577年,北周武帝宇文邕亲征北齐,攻克邺城,北方重新统一。不过吊诡的是,灭齐之后次年,宇文邕就病死了,太子宇文赟即位,新皇帝的老丈人杨坚从此一飞冲天,仅用了三年就取代北周,于581年建立隋朝——北周和北齐简直有点儿但求同年同月同日死的孽缘感。无论如何,持续了400年的大分裂,总算看到尽头的光明了。

北周大象二年(580 ),时任相州总管的北周名将尉迟迥据邺城起兵,反对杨坚的专权,同年就被更能打的韦孝宽所破。为了消灭这个东方最大的反对者聚集地,韦孝宽奉杨坚之令彻底平毁邺城。邺城自此湮灭。

顺便说一句,这位韦孝宽,正是34年前在玉壁城击败高欢大军的西魏军主将,他在平毁邺城的当年去世,享年71岁,算是跟东魏-北齐对抗了一辈子。

最后参观过这尊充满着不羁的网红造像后,匆匆离开,前往真正的邺城。

邺城考古博物馆.北齐造像

前面已经说过,古邺城几乎没有什么地面遗迹了,唯一剩下的,只有邺城三台的少量遗迹,位于如今的铜雀三台遗址公园内。

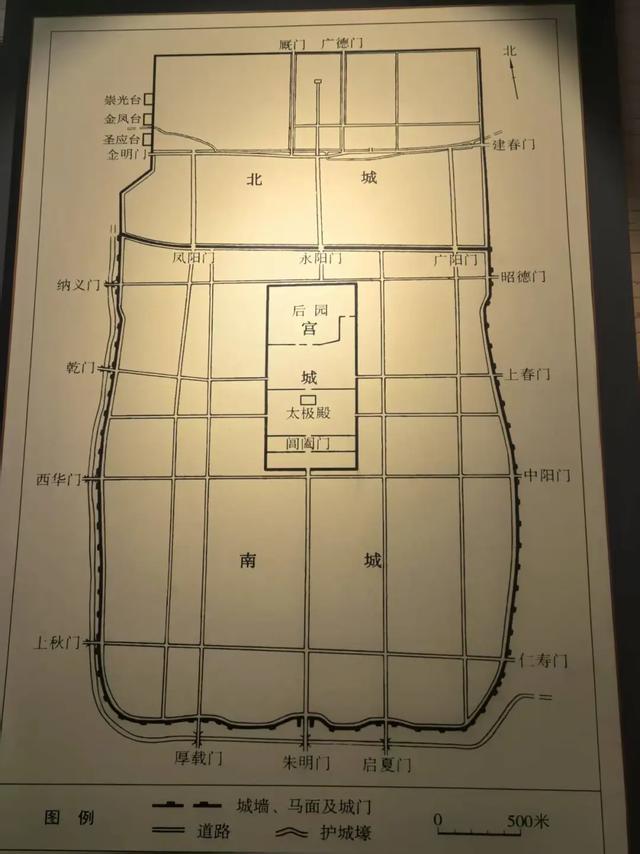

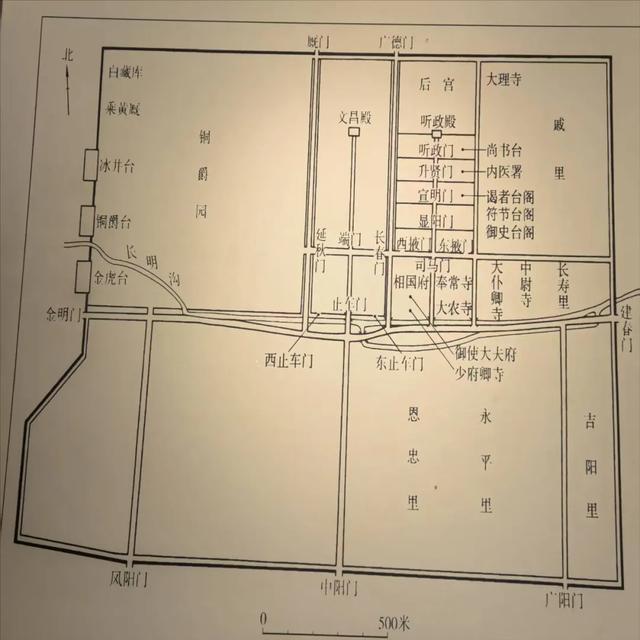

古邺城以漳水相隔,分为南北两个部分。其中邺北城是曹操营建的,而南城则是北齐时新建的都城,如下图所示。邺城是历史上首个经过详细规划后再施工建设的都城,开后世之先河,不可不查焉。

邺城布局示意图

邺城三台,其实是位于北城城墙西北角上的三座高台建筑,除了观景之外,还兼有望楼和堡垒的作用。由下图所见,三台所在的邺城西北角事实上是一个封闭的空间,即铜爵园。因此,在北朝时期的多次邺城守城战中,以三台为支撑点的邺城西北角往往成为守军最终的据点,例如580年的尉迟迥。

邺城北城示意图

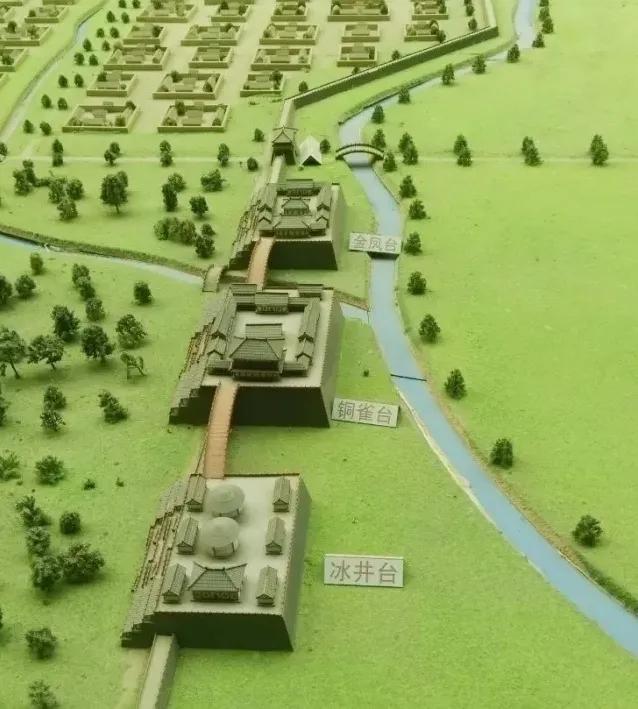

曹植《铜雀台赋》中“立双台于左右兮,有玉龙与金凤。连二桥于东西兮,若长空之虾蝾”的句子,描述的是建安十五年(210)三台落成时,曹植站在铜雀台上左右张望的场景。由文中可见,邺城三台是一字排开的,从北向南分别为金凤台、铜雀台和冰井台。三台之间有凌空的廊道勾连,即所谓“二桥”。至于这个“二桥”最后被传成了小杜诗中“铜雀春深锁二乔”的香艳典故,那又是另外一个故事了。

邺城三台假想复原图

邺城三台就在漳河岸边,经过多年洪水冲刷后,如今能看到的,只有金凤台的台基,以及铜雀台的一小部分残迹了。

金凤台遗址

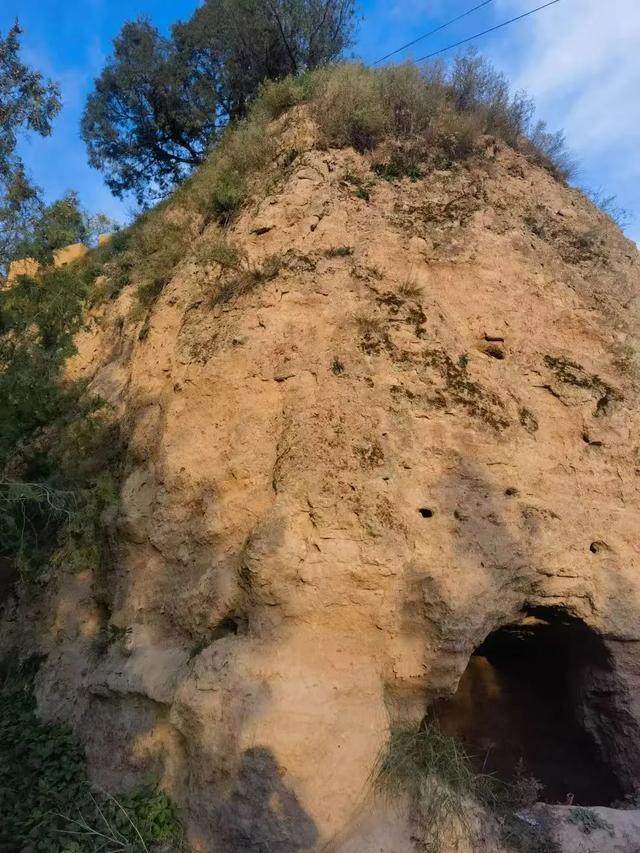

按文献记载,金凤台高八丈(约合13米),上有房屋130间。而如今的金凤台遗址残高尚有8米左右,顶部方圆也有百米,算是比较完整了。台基的夯层致密坚韧,夯层厚约10cm左右,跟去年在甘肃拜访祁山堡时所看到的工艺十分相似,毕竟两者都是曹魏时期的工程。

金凤台台基夯土层

甘肃礼县.祁山堡(曹魏)

金凤台周围目前都是考古工地,台下被翻起的土层中,密布着青灰色的瓦片。

金凤台下的残瓦

仔细分辨了一下,其中典型的汉代绳纹瓦数量较少,更多的是这种光滑致密,几无绳纹且尺寸更大一些的瓦。

邺城三台瓦

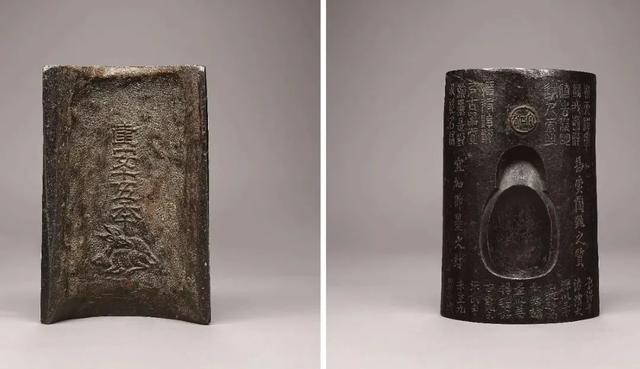

自唐代以来,为历代文人所艳称的“铜雀台砚”就是用铜雀台一带出土的这种瓦片制成。这种青瓦质地细腻,所制成的砚台质量较高,不过这恐怕只是其大受欢迎的次要原因,更主要的原因,应该是用户们想要沾一点儿建安文人,尤其是曹植的文气吧。

铜雀台砚

但从现场观察的结果看,这些刻有“”建安十五年”字样的所谓铜雀台砚,所用的原料更有可能是来自北齐重修铜雀三台时的瓦片,甚至只是后代的臆造品,而非使用曹操始建铜雀台时的瓦片制成,这就有点儿尴尬了。

从金凤台南望,百米之外的地面上有一个低矮的小土包,残高不足五米左右,方圆也不过十余步,这就是历史上最著名的高台建筑,铜雀台的遗迹了。世事沧桑,难免如是......

金凤台南望铜雀台遗迹

如果说邺北城好歹还有三台遗迹可供凭吊,北齐的邺南城却是深埋泥土之下,没有任何地面遗迹,不过也因此成为了很好的考古对象,并建立起了邺城国家考古遗址公园。

随便找了一处北齐宫殿遗址,这处位于中轴线北端的大规模建筑,推测很可能是皇帝寝殿。由于发掘后已经回填,地面上空空如也。当年以荒淫无度、纸醉金迷而著称的北齐皇宫,如今竟是抔土无存了。

邺南城.北齐宫殿区

不过总算在遗址的尽头看到一处毡布覆盖的东西,偷偷掀开毡布,一处宛如新制般的莲花形柱础赫然在目。

邺南城.北齐宫殿柱础

即使在昏乱之君层出不穷的南北朝时期,北齐皇室的荒淫和残暴也算是首屈一指,所以对北齐遗物一直兴致缺缺,这也是之前在博物馆中对那些美轮美奂的北齐造像懒得多看的又一个原因。但这处柱础,由于其位置更接近历史现场,倒是颇令人为感慨,也就多看了几眼。看着这北齐寝宫的柱础,倒是想起李商隐《北齐二首》中的一首诗来:

一笑相倾国便亡,何劳荆棘始堪伤。

小怜玉体横陈夜,已报周师入晋阳。

想来,当年冯小怜横陈之处,当离此不远吧。

随后寻找南城门朱明门无果,倒也并不沮丧,毕竟又是北齐遗址而已,接下来的目的地才更值得期待。毕竟,要去看曹操墓了。

待续。

还没有评论,来说两句吧...