在山西省吕梁市,吕梁山与关帝山间,一座名叫方山的小城静卧千年。有人说,这里是山西最“狠”的地方——这里的北武当山“狠”到以其雄奇险峻自成一方气象。而这里的美食更是拥有一个狠狠的名字:“恶”,透着一股浓烈的地道劲儿。

两山夹一川的地势,让这里气候温润宜人,当北京被闷热潮湿笼罩时,方山的清风正拂过街巷,也拂过这份带着“狠”劲儿的独特气质。

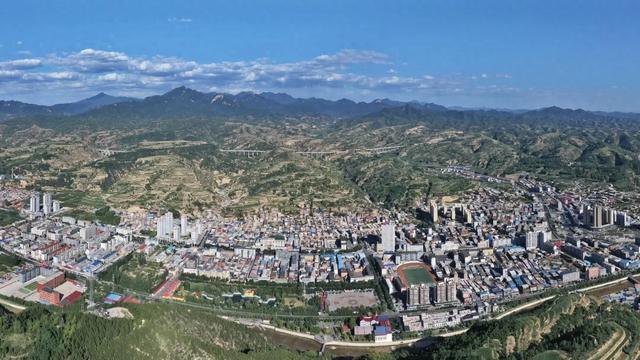

方山坐落在两山之间,一条北川河贯穿其中

网络上有句话很火:工作日在大城市里朝九晚五,有空了就去小县城找诗和远方。

方山醒得从容。早上八点,炊烟才慢悠悠漫过早点的摊子,街巷渐渐活泛起来。烟火气,是“恶”在锅里滋啦作响,是熟人碰面的家常问候。

午饭后,整座城默契地沉入宁静。店铺歇了,街道空了——方山人雷打不动要午睡。这刻在山西人骨子里的习惯,是劳作半日后最踏实的犒赏。

小城虽小,日子却过得悠闲。没有步履匆匆,只有赶着牛群的老人,和巷子里追逐的孩子。吕梁山的怀抱隔开了喧嚣,却让这份带着浓浓烟火气的宁静,在方山人的日常里安稳流淌。这份从容,与那份敢比五岳的“狠”、滋味浓郁的“恶”,奇妙地融合在一起,构成了方山独特的肌理与味道。

如果用一个词形容方山,那一定是“从容”。

方山历史“狠”悠久

方山县历史十分悠久,考古发现赵庄村与大坪村的石器遗存表明,早在新石器时期已有先民在此繁衍生息。

新石器时代,人们所用的石斧。

西晋时期,在今山西省吕梁市方山县峪口镇南村,坐落着一座承载着特殊历史意义的城池 —— 左国城。它不仅是匈奴最早的都城,更是中国历史上第一个由内迁少数民族建立政权的地方。

左国城地理方位。

左国城的历史可追溯至春秋时期,其前身为皋狼邑。所谓 “邑”,指的是城墙所包围的居住地,当时的皋狼邑面积约 6 万平方米,差不多相当于 9 个标准足球场。

西汉时,皋狼邑被扩建为皋狼城,成为皋狼县县城,而原有皋狼邑则成为内城。

皋狼邑被扩建为皋狼城。

东汉永和五年,南匈奴归附汉朝,将王庭迁至皋狼城,并对其进行扩建,新增东城、北月城、西月城及南子城,原有皋狼城被更名为外城,形成 “城里城、城套城、城护城” 的军事堡垒格局,后经朝廷批准,正式得名 “左国城”,此时的左国城,差不多有两个半天安门广场那么大。

由六个城区合并统一为左国城。

左国城的匈奴左贤王刘豹有个儿子叫刘渊,少年时便作为侍子生活在洛阳。他在中原饱读四书五经,精通琴棋书画,对汉文化的痴迷使他成为声名远播的匈奴大儒。

在曹操统一北方时,南匈奴被划分为五部安置于吕梁山脉周边,由五部大都督统辖。到了西晋太康十年,深得晋武帝司马炎赏识的刘渊虽身在洛阳,但被授予了遥领五部大都督的职位,在名义上成为南匈奴的最高首领。

刘渊在洛阳遥领匈奴五部。

西晋“八王之乱”时,中原战火纷飞。在邺城辅佐成都王司马颖的刘渊,看准时机回到左国城,以“保境安民”为号召,很快聚集了五万部众,在左国城登基为汉王,建立了中国历史上第一个由匈奴人在中原创建的政权——汉国(史称前赵)。

刘渊推崇汉文化,仿效汉朝制度,吸引了不同民族的人才汇聚在左国城。当时的左国城,是一派多民族融合的景象,匈奴贵族与汉族士子同桌议事;街巷间,胡汉商贾比邻而居。

但汉国仅持续了二十五年,唐代房玄龄主编的《晋书》以正统视角称其为“伪汉”,导致左国城被“打入冷宫”,现如今仅剩几十米土墙。左国城虽不复当年盛景,但它作为第一个内迁少数民族在中原建立政权的起点,承载着民族交融的深刻记忆,是中华文明多元一体进程中不可忽视的一页。

左国城现貌。

方山人“狠”清廉

方山英才济济,诞生出了“天下廉吏第一”于成龙这样的明贤。

于成龙,字北溟,号于山,是清山西永宁州来堡村(今属山西省吕梁市方山县北武当镇)人,为官二十余年,所到之处皆有政声,深得百姓爱戴,康熙皇帝称其为“天下廉吏第一”。

“天下廉吏第一”于成龙。

天理良心贯穿了于成龙的宦海生涯。什么是天理良心,简单来说就是你是什么人就当做什么事。你是官员,吃的民脂民膏,就该为百姓、为社会办事;你是医生,就应该救死扶伤;你是法官,就应该维护公平正义。

崇祯十二年,22岁的于成龙参加乡试,省城太原考场考官公然行贿受贿,徇私舞弊。于成龙在考卷上痛陈时弊,直抒胸臆。结果正榜无名,勉强考取了个副榜贡生。副榜贡生相当于备取生,不算中举,但可以直接参加会试。会试之后,于成龙以父亲年老为借口,辞去做官的机会,回到来堡村。

于成龙科举屡试不第,直到44岁他才怀着 “此行绝不以温饱为志,誓勿昧天理良心” 的抱负,接受清廷委任,赴偏远边荒的广西罗城任县令。

于成龙故居。

于成龙任罗城知县时,儿子从山西老家来看他。他只有一只咸鸭,于是就割了一半给儿子,作为儿子归路上的菜。由此,人们都叫他“半鸭知县”。

后来,他的官阶越升越高,生活却更加艰苦。去直隶,他与手下一起吃糠杂米粥,在江南是天天吃青菜。他当官的二十年,从不带家眷,而且只有一个结发妻,阔别二十年后才见一面。

位于来堡村的于成龙廉政文化园。

于成龙从七品小官做到两江总督,一生克勤克俭,三次被举为“卓异”(清代官员考核最优等),是清朝唯一获此殊荣三次的人。去世时,于成龙的遗物只有一个破箱子,装着一套官服、官靴和几罐腌菜。灵柩回乡时,数万人步行二十多里送行。

后世为廉吏于成龙修筑的陵园。

于成龙一生清廉自守、勤政爱民,是中国历史上公认的“廉吏典范”。他的为官足迹遍布多地,始终坚守“不昧天理良心”的初心,深受百姓拥戴与后世敬仰。

因此,从他任职过的广西罗城、山西方山,到传承其精神的北京、重庆、河北等地,纷纷为他立像。它们矗立在城市与历史的交汇处,时刻提醒着后人:为官者当以公心待民、以清节立身。

方山村庄“狠”硬核

在方山藏着一处“私家皇城”,有人说它是黄土高原上的“布达拉宫”。从高处俯瞰,整个村落像一个倒写的“福”字,这就是方山县的张家塔村。

说是一个村,不如说是一座“城堡”,从康熙四十三年的第一块砖开始,经过210年的修建,共建民居四合院36院,东西南北四大城堡,院落之间有垂花门相通,地下有甬道相连。

张家塔村。

张家塔村的四合院不同于其他,全部是窑洞四合院,顺着沟谷从下往上盖,一共六层,每层往后退一截。层和层之间用砖砌成窑洞的形状,中间拿土坯填上,远看层层叠叠,十分气派。

层层叠叠的窑洞。

不同于陕北窑洞,这儿的窑洞不光挖洞,墙面和窑里都用砖砌,又结实又防潮,而且窑前都带着厦檐,夏天能遮阳降温,冬天太阳斜着照进窑洞又暖和。在青瓦底下是木椽子,椽子下边的额枋连在一起,雕着花草云纹,额枋跟木柱、山墙接着,木柱下边是须弥座,底座下面是花式砖墙当护栏,中间有台阶通院子,做工很精细。

张家塔村中四合院窑洞。

张家塔村中四合院窑洞。

张家塔的窑最大亮点是暗藏在村地底下四通八达的甬道。甬道连着36院和4大城门,长2215米,用白灰青砖砌成,人能在里面直着走。清末社会动荡,匪患战火多,在战时,村民可瞬间集结围堵,堪称“民间版长城”。

与战斗地道不同,张家塔的甬道虽也用于防御,但其设计更渗透着浓厚的生活气息。曲折如盘的通道,从一家进入,出来就到了另一家。

雨雪天串门不湿鞋,谁家蒸了黄米馍馍,香气顺着甬道能飘半座村。张家塔的烟火气,便在这低头不见抬头见的往来中生根。七十米高差的陡坡未曾阻隔人情,反因这地下脉络,让三十六院亲如一家。

张家塔村家家相通的甬道。

这条甬道三百多年来不仅没垮,连墙体裂缝都少见,得益于张家塔村科学精巧的排水系统。村里人工砌筑的明暗水道,分为窑顶到地面、院落到院外、村内向村外三个相互连结的排水系统,明暗互相沟通、支干互相连接,明渠用砖石铺设防止水土流失,暗渠如同地下甬道连接各院引入村南的河道,既保证了排水顺畅又避免了雨水对建筑的侵蚀和破坏。

张家塔村排水明渠。

张家塔村的四大门也很有讲究。它的东门,又叫喜门,因为“紫气东来”预示着喜气盈门,前程似锦,在过去,村民每逢大事、喜事,都要绕东门,以求吉祥如意。张家塔地形是东高西低,水是从东往西流,所以西门是叫“水门”。南门按五行布局叫“火门”,又称“金门”,以往外出通商的马队都从此经过。北门叫“鬼门”,不是说北门晦气,恰恰相反,在当地居民眼中,这是风水最好的地方。把往生的人们安葬在这个地方呢,是为了让祖先长眠于光照充足的地方,来庇佑子孙中兴门庭光宗耀祖。

张家塔村南门。

“张家塔”名字的由来,还流传着一段佳话。清顺治年间,赵氏先祖赵山看中这块背山面水的风水宝地,带族人迁来。刚搬来时,村子有两户张姓人家。后来,赵氏家族渐渐兴旺起来,张家便另谋了住处,村里只剩了赵家居住,但赵家没有因此改变村名,牢记当年两户张姓人家的收留之情,便仍保留原来的村名“张家塔”。

方山人总能在人与山、家与家之间,找到最温暖的平衡。

山中窑洞,原为搬迁出村的张氏家族旧居。

方山风光“狠”雄奇

被无数游客推荐的北武当山,是方山必去的景点。这里是中国道教发源地之一,也是北方道教圣地,由72峰、36岩、24涧组成。主峰香炉峰海拔2280米,比五岳之首泰山高735米,比湖北的武当山高668米,森林覆盖率高,兼有泰山之雄、黄山之奇、华山之险以及峨嵋之秀和青城山之幽。

北武当山。

北武当山。

相传真武大帝在湖北武当山得道后,被封为北方正神,他想在北方找座山做行宫,找了99趟,都没有找到心仪的,最后在吕梁关帝山区,看中了一座山,但觉得主峰不够高,便通过神力把主峰拔高99丈,并感叹“又一武当山兮!”从此,“北武当山”的名号就传开了。

北武当山巅的真武大殿。

在方山,还有一处可以用力拥抱大自然的氧吧——梅洞沟湿地公园。

这里的水是绿的,风是甜的。负氧离子浓度超城市50倍,每一次呼吸都像在清洗肺叶。你可以在溪边栈道步行,感受夏日清凉;或躺在千亩草甸上,数着从山坳飘来的朵朵白云。在这里,时光被调成了0.5倍速,身心泊进一片碧水蓝天。

梅洞沟湿地公园。

梅洞沟湿地公园。

方山美食“狠”好吃

来到方山,你一定会被它的各种美食所征服。枣糕的绵甜、合楞子的筋道,特别是那用土豆淀粉制作的、承载着乡民智慧与坚韧的“恶”,共同构成了令人垂涎的方山风味版图。

说到“恶”,它在汉语词典里有“罪恶、凶狠”等意思但是在吕梁方言中却是有“能耐、有本事”的意思,比如,某人把一件事做得非常好人们就会说某某“恶嘞”,在方山话发音中是“ě”。

炒恶。

相传清代乾隆年间,一位方山老农,种了一辈子土豆,也吃了一辈子土豆。煮、蒸、烧、炸各种做法吃了个遍,老农就尝试着用新的方法来加工土豆。

于是他将土豆削去皮,切成条或块蒸或煮熟,之后,再将其挤成泥,再加入土豆淀粉,少许调料、食盐、麻油和匀,然后在蒸笼里摊开压实,蒸大约45分钟出锅,冷却,老农调了碗蘸料,把这蒸好的土豆团切成片,蘸着吃,又筋道又滑溜!他赶紧招呼乡亲们都来尝尝,大家一吃都夸:“真恶嘞!”,这做法就这么传开了。

制作“恶”。

除了炒着吃,恶还可以炸着吃,配上辣椒面和孜然。以前土豆就是方山老百姓的主粮。老一辈人可聪明了,变着法儿琢磨出这么个吃法,又顶饱又好吃!

炸恶。

方山还有一种名为合愣子的土豆美食。

先将土豆去皮,而后将其磨成糊,挤去汁,将澄下的土豆淀粉再加一些和在一块,用手握成一个一个小球,而后下锅煮或蒸,也可以将和好的料摊在蒸笼里蒸上15分钟出锅。做好的合冷子一般用调料蘸着吃,也有炒着吃的,但蘸着吃原始的味道更浓一些。

合愣子。

除了“恶”方山还有一道充满喜庆味儿的传统美食——方山枣糕。

结婚、满月、过年…桌上没它可不行。用软米面、张家塔的红枣,还加了玉米面。蒸的时候,一层枣,一层面,层层叠加,寓意生活步步高、甜甜蜜蜜!蒸好绵软香甜,放凉了切片一煎,外皮焦脆,内里软糯,口感丰富得很!

一层枣,一层面,层层叠加。

方山枣糕。

在方山,逛完美景,坐下来尝尝刚出锅的小吃,那才叫一个美!

这,就是方山,拥有小城的质朴,却又不失岁月的厚重,处处都写满了故事。方山的魅力,在于让你来过,便会在心底留下一个难以磨灭的印记。

还没有评论,来说两句吧...