余巷,位于常州市武进区横林镇东部,与无锡市玉祁镇五牧村接壤,素有“常州城东第一巷”之称。

其历史绵延六百余年,兼具江南水乡风貌与深厚人文底蕴。

关于余巷地名由来有两种说法,一是宋代佘姓状元遭诬陷逃亡至此,初名“佘巷”,后避祸改“余巷”;二是明代前此处为水荡,村民卖鱼形成“鱼巷”,后取吉祥意更名“余巷”。

历史上属“五牧之余巷”,沪宁铁路曾设“五牧站”。1949年后区划调整,五牧划归无锡,余巷仍属武进。

清代初期这里已为繁华商街,老街分东、西街,总长仅二三百米,宽约三米,人称“扁担街”。

旧时曾有“余巷八景”:陶婆秀竹、牧塘帆影、碧云钟声等,多已湮没,唯留传说。南宋杨万里诗句曾描绘此地运河畔“牵夫如蚁行”的繁忙景象。

在余巷以薛、冯两姓为望族,宗祠遗存彰显其文化传承。

薛氏宗祠(三凤堂),明末清初由学者薛应旂子孙始建,原三进三开间。2010年修复并扩建为四进,占地825平方米。

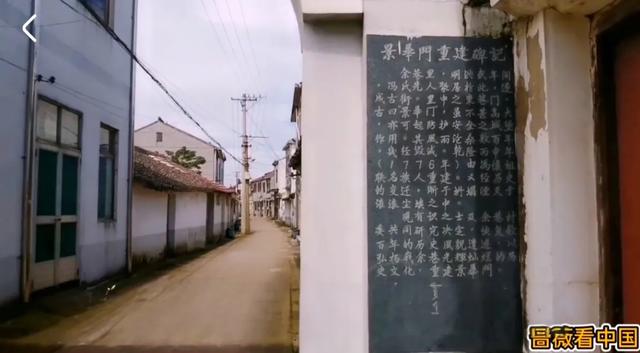

宗祠门悬金山寺心澄法师题匾,入口处设置抱鼓石一对,基座采用须弥座式样,体现清代常州地区祠堂建筑的典型特征。门墙东侧嵌有"三凤堂壁记",介绍余巷薛氏宗祠建造历史。内有清代书法家薛瑨、薛环(“薛白杨唐后四家”)事迹展陈,第三进供始祖薛祥伯石刻像。2011年,薛氏宗祠被列入常州市文物保护单位。

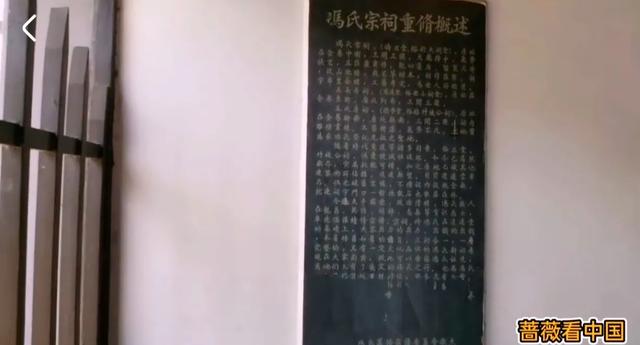

冯氏宗祠(伦正堂),始建明朝天启年间,清道光十九年(1839年)重建“追远堂”,2006年修缮后更名冯氏宗祠。 建筑为三进三开间,保留抱鼓石、拱形穿堂及明清彩绘与文革标语并存壁画。

余巷历来“人杰地灵”,尤以冯氏家族为著名。

冯氏余巷始迁祖冯范尼于元朝至正年间定居,明初获“贤良方正”赐三品章服。明清时余巷冯氏出了进士6名、举人3名、秀才52名。

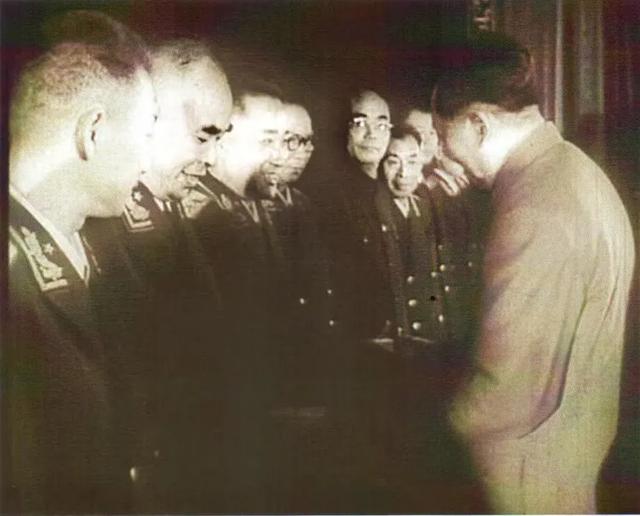

近现代冯氏三杰声名显赫,冯仲云(1908年一1968年),东北抗联核心领导人,曾任北满省委书记、抗联第三路军政委。率3万兵力牵制日军80万,获毛主席亲授“一级独立自由勋章”,建国后任水利部副部长。

冯仲云故居(薛家前16号)2008年列为常州市文保单位,侄孙冯明歧2005年创办冯仲云纪念馆。

冯仲云教育基地位于横林镇横玉路268号,总占地面积约5000㎡,总建筑面积约2150㎡。基地展陈设计呈现了东北抗联名将冯仲云波澜壮阔的一生和儒将忠魂的品格。

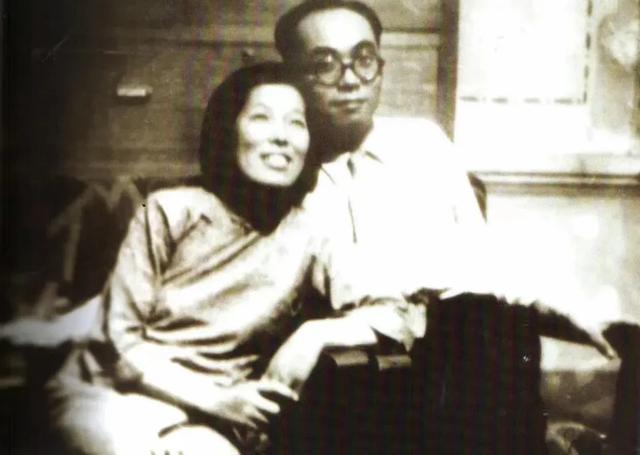

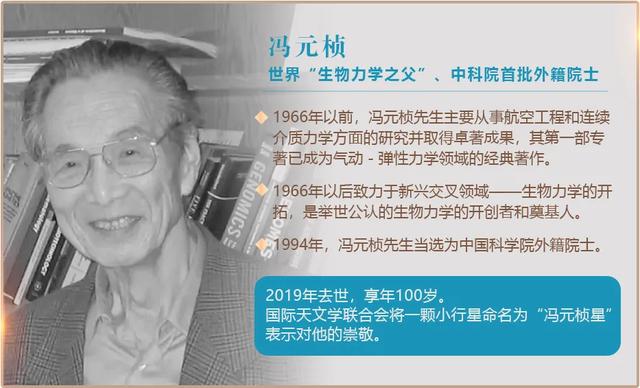

冯元桢(1919年一2019年),有世界“生物力学之父”之誉,美国三院院士及中科院外籍院士。原研航空工程,后因母病转攻医学,创立全球首个生物工程系,提出“冯氏毛细血管隧道理论”。2019年,逝于美国,国际小行星命名“冯元桢星”以纪其功。

冯铉(1915年一1986年),曾任中共中央对外联络部副部长,党的八大代表,长期负责国际联络工作。

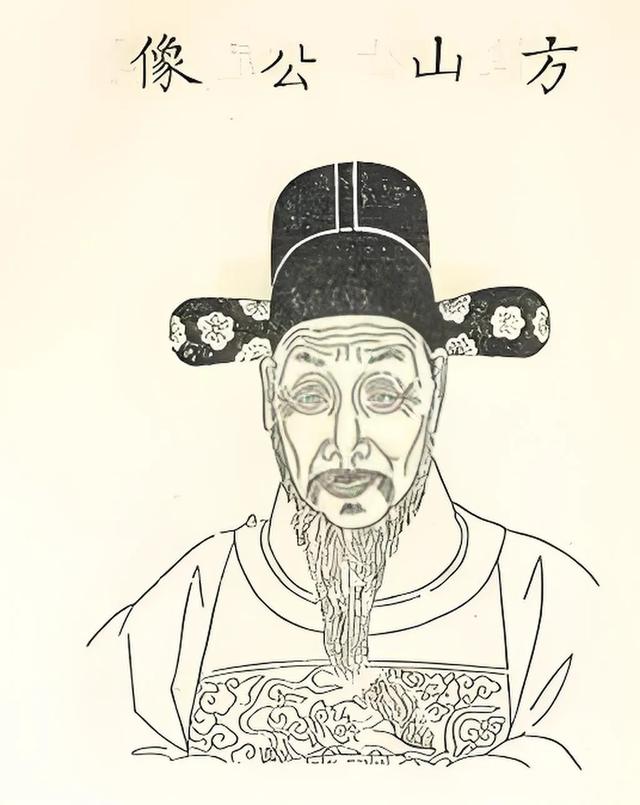

余巷历史名人薛应旂,明代理学大家,学者、藏书家,主持编纂《宋元资治通鉴》,其子孙建薛氏宗祠。

余巷,不仅有青砖古祠、小桥流水,更有“诗书传家”的绵延文脉——从薛门书韵、冯氏风骨,到冯仲云白山黑水的忠烈、冯元桢星耀寰宇的求索,这一方水土,滋养了跨越时空的精神图腾。

还没有评论,来说两句吧...