说出来不怕大家见笑,我这土生土长的胶东农村人,竟藏着个“路痴”的小秘密。#晒图笔记大赛#

图1:太和桥

活了大半辈子,方向感这东西于我而言,总像雾里看花般朦胧。#我在头条晒家乡#

就说老家烟台招远的龙王湖吧,这片承载着乡愁的水域,我愣是骑着电动车,凭着一股子闲情,一个景点一个景点丈量摸索,才在心里画出张专属地图。

龙王湖边有座“桃花岛”,初听这名字时,我心里还暗喜:难不成金庸先生笔下的桃花岛竟藏在咱招远?

图2:太和桥这端就是桃花岛

后来才知道,这是本地人的浪漫——每年春天,岛上的桃树会齐刷刷绽开粉白花朵。

只是这些桃树是专供观赏的风景树,不像农家果园里的桃树,挂着沉甸甸的果子等人采摘。

我对桃花岛的最初印象,竟来自一场烟花:听人说某年元宵在这里放烟花,绚烂星火映着湖面,美得让人心颤,我这才揣着好奇寻过去,才算真正认识了这个藏在故乡的“小江湖”。

图3:龙王庙前的荷花

说到认路,让我哭笑不得的是赶大秦家集。老辈人常说“老马识途”,可我这赶了几十年集的“老胶东”,至今说的方向都和别人对不上。

大伙儿说“往东走”,我脑子里浮现的准是“向南拐”;问“西边摊位在哪”,我指的方向保准让熟人笑弯了腰。

有人替我解围:“大秦家集的街道本就有点歪,分不清也正常。”

可我心里清楚,即便在横平竖直的新街上,东西南北于我仍是抽象的符号,远不如“左拐第三个路口”“看见大槐树右转”来得实在。

图4:碧波绿叶

这“路痴”的毛病,在打工时还让老领导操过心。他总担心我脑子里没有“方向系统”,安排我去陌生地方送文件时,总要反复叮嘱:“记不住路就多问,千万别逞强。”

可奇怪的是,不管多绕的路,我总能凭着“多看、多问、多记标志性建筑”的土办法顺利抵达。时间久了,领导也不再纠结:“只要活儿能办妥,管他东西南北呢。”

其实这本事,是母亲早早就教我的。小时候跟着她走亲戚,我总爱问:“妈妈,咱往哪走?”母亲从不讲方向,只说:“鼻下有嘴,怕啥?”

她教我问路要嘴甜:见了年轻人喊“大哥大姐”,遇了长辈叫“大爷大妈”“婶子大叔”,脸上带笑,人家自然乐意指路。

图5:这幢建筑就是龙王湖大酒店

这些话我记了一辈子,后来自己给别人指路时,也总说“左拐右拐”,绝不用东西南北误导人,生怕把这“路痴体质”传染给别人。

说起认路,鲜活的记忆藏在九十年代的青岛。那年第一次进青岛城区,竟在路口见到了“带路”的行当:几位大爷大妈蹲在路边,面前摆着写着“带路”的纸盒子,眼睛亮晶晶地望着来往车辆。

有车停下摇窗,他们就迈着轻快的步子迎上去,熟门熟路地报出目的地路线。

路费不贵,近的三块两块,远的也就七块八块,可对那时的普通家庭来说,攒多了也是笔贴补家用的收入。

图6:拉近镜头

后来才知道,青岛旧城区的路像迷宫,单行道、斜街巷纵横交错,外地司机稍不留意就会走错,罚款可比带路钱贵多了。

这些土生土长的青岛人,凭着对家乡街道的熟稔,把家门口的路变成了“生计路”,想来也是段温暖的城市记忆。

前几年问在青岛定居的外甥女:“现在还有人靠带路挣钱吗?”小姑娘笑得直不起腰:“小姨,现在都用导航啦,谁还找专人带路呀!”

可她不知道,自己身上竟也藏着我的“影子”——高中假期来城里打工时,分不清东西南北的模样,活脱脱另一个“小路痴”。

图7:龙王庙

可这丝毫不影响她在青岛扎根:如今的她,把曾经让人望而却步的街道变成了日常风景,哪个巷子里藏着好吃的馄饨铺,哪条路上的梧桐叶秋天美,她都门儿清。

如今我常去龙王湖转悠,在桃花岛旁的太和桥散步,看黄金阁的倒影在湖面摇晃,绕着黄金塔数台阶。

一个人的旅行自在悠闲,脚想往哪走就往哪走,不用纠结方向,不用追赶时间。

忙起来时,我们都像不停歇的小蚂蚁,在生活里奔波忙碌,可偶尔停下来,给自己半小时的放空时光,让脚步等一等灵魂,反倒觉得心里踏实。

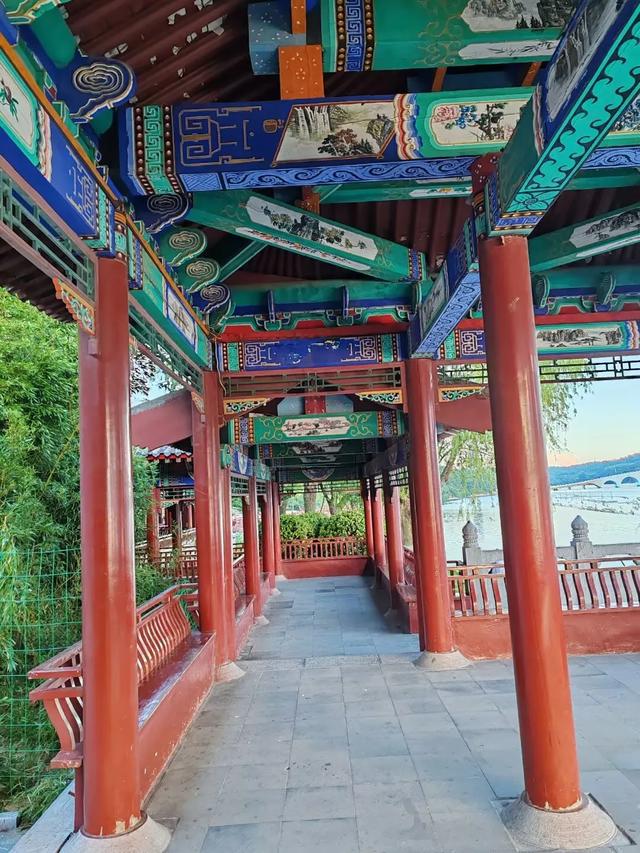

图8:连廊内的雕梁画栋

生活就像个调色盘,你若心里蒙着灰,调出的颜色也难免暗淡;可若心里揣着朵悄然绽放的花,日子自然会变得鸟语花香。

我这“路痴”的人生,虽没少闹笑话,却也因此收获了更多温暖:陌生人的指路、母亲的叮嘱、青岛大爷大妈的生计故事,还有外甥女身上那股不认方向却敢闯世界的劲儿。

原来认不认路不重要,重要的是知道自己要往哪里去,知道身边总有温暖的灯火和愿意指路的人,这就足够了。

图9:湖光山色

毕竟,人生哪有那么多“东西南北”的标准答案,用心走好脚下的路,日子总会在不经意间,调出斑斓的色彩。#在头条记录我的2025#

还没有评论,来说两句吧...