提起少林寺,人们脑海中浮现的往往是飞檐走壁的武林高手,殊不知这座千年古刹的真实历史远比武侠小说更加精彩纷呈。公元495年,北魏孝文帝为西域高僧跋陀在嵩山少室山北麓修建寺院,取名"少林",意为少室山中的茂密树林。这座寺院从此开启了长达1500多年的传奇历程。

跋陀在少林寺传播的小乘佛教讲究个人修行,与中国传统文化格格不入,难以扎根。真正让少林寺焕发生机的是禅宗初祖达摩。传说达摩在少林寺面壁九年,开创了"明心见性"的禅宗思想,使少林寺成为佛教禅宗的祖庭。达摩留下的"易筋经"不仅强身健体,更蕴含深刻哲理,为少林武术奠定了理论基础。

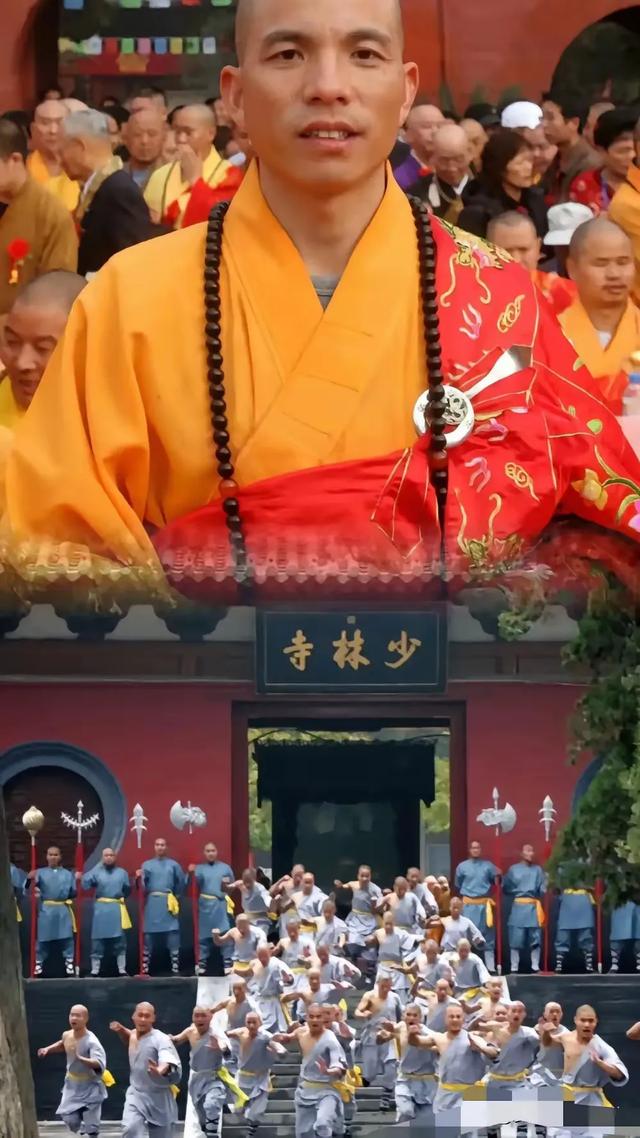

隋唐时期,少林寺迎来黄金时代。唐太宗李世民曾御封少林寺僧兵为"僧兵第一",赐田千顷。十三棍僧救唐王的故事家喻户晓,他们凭借高超武艺助李世民平定王世充叛乱,立下赫赫战功。这段历史让少林寺声名鹊起,也使"武以寺显,寺以武名"的说法流传至今。

明代嘉靖年间,倭寇侵扰东南沿海,少林武僧挺身而出。他们手持七尺长、三十斤重的铁棍,如使竹杖般挥洒自如,令倭寇闻风丧胆。史料记载,少林僧兵多次大败倭寇,斩敌无数。明代诗人袁宏道笔下那位"头发遮眉白"的老僧,年轻时便是叱咤风云的少林武僧,虽年迈仍铁杖随身,豪情不减。

清代少林寺虽不复往日辉煌,却留下康熙题匾、雍正修缮、乾隆题诗的帝王足迹。朝廷禁止民间习武,少林功夫转入地下传承。千佛殿地面上四十八个站桩坑,无声诉说着僧人们夜以继日苦练的执着。正是这种坚守,使少林武术在民间开枝散叶,衍生出众多武术流派,为后世武侠创作提供了源源不断的灵感。

2010年,少林寺作为"天地之中"历史建筑群的一部分,被列入世界文化遗产名录。这座历经千年风雨的古刹,早已超越宗教场所的范畴,成为中华文化的象征。它告诉我们,真正的功夫不在招式,而在持之以恒的坚守;真正的智慧不在神通,而在明心见性的觉悟。少林寺的故事,不正是中国人自强不息精神的生动写照吗?

还没有评论,来说两句吧...