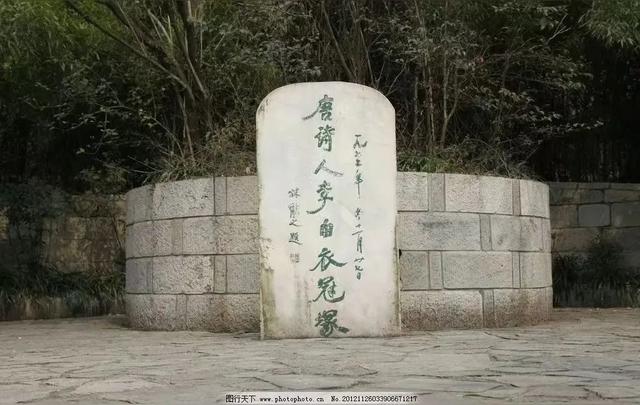

八十年代初,在马鞍山求学,病中逃课的我独自登上了采石矶,彼时思乡的念头尤甚。登上矶头,李白衣冠冢前久久矗立,太白楼上望江水东去而发幽思。离此地不远的当涂,那夜的江船上,那个“谪仙人”捞没捞到月呢?当时的我,可能是因为身体发烧,也可能是因为心里想找寻什么,反正脚步滞重,怔怔立于江畔。

望着滚滚长江水,感叹它裹携着时光而奔涌不息,又恰似历史的长河,无数声的叹息在耳畔回响。干古诗魂与逝者如斯两相映照,江流浩荡,似也卷走了一些病痛,渺小如尘之身子然独立于人世间,江风阵阵扑面,吹拂着心底的苍凉与飘零。

一年之后,我复又登临此地,参加本地诗社组织的凭吊诗会。众人聚于矶头, 凭吊诗仙,谈说诗人漫游的足迹与落寞的归宿。谈论间,我竟与一位马钢党委的诗友结下情谊。此后鱼雁频传,字里行间皆溢满诗情、乡愁及人生困惑,信笺穿梭于两地之间,竟也架起了心灵相通的桥梁。

多年后因公干至马鞍山,兄弟单位复引我上采石矶。此时再立于太白楼上,凭栏远眺,但见江水苍茫依旧奔流而去, 恍如时光永不回头。啜一口清茶,茶烟缭绕中,前两次登临的情景如潮水般涌回眼前:当年病弱少年踯躅独行,诗会上青春激扬的意气,皆已如烟似梦,杳然无痕。岁月漫不经心将一切冲刷得无影无踪,如逝水不返,昔日种种只化作心底几缕微弱的回响,隐入眼前浩渺烟波之中。

三上采石矶,我渐渐悟出:诗歌,原来正是我们随身携带的故乡。当生命在时光洪流里颠簸沉浮,诗歌便如温柔的渡船,将破碎的灵魂一叶叶渡回安宁的岸上。那晚的月光至今仍在信纸间流动, 照亮着流年深处每道暗涌的沟壑——李白捞起的岂止是水中月?那穿越了浩荡江水与渺渺空而来的,原是古今孤寂灵魂彼此递来的救生圈。

浮生逆旅,明月前身。诗魂在江声月影里最终得以安顿,而我们这些后来者, 也终将在命运诗里重逢,在可能的转弯处相遇,在无边的漂泊中寻到永恒的归途。 每每回忆过往,耳畔总想起了加缪的一句话:重要的不是治愈,而是带着病痛活下去。

(图片来自网络;2025.07.31)

还没有评论,来说两句吧...