黄 龙 寻 迹

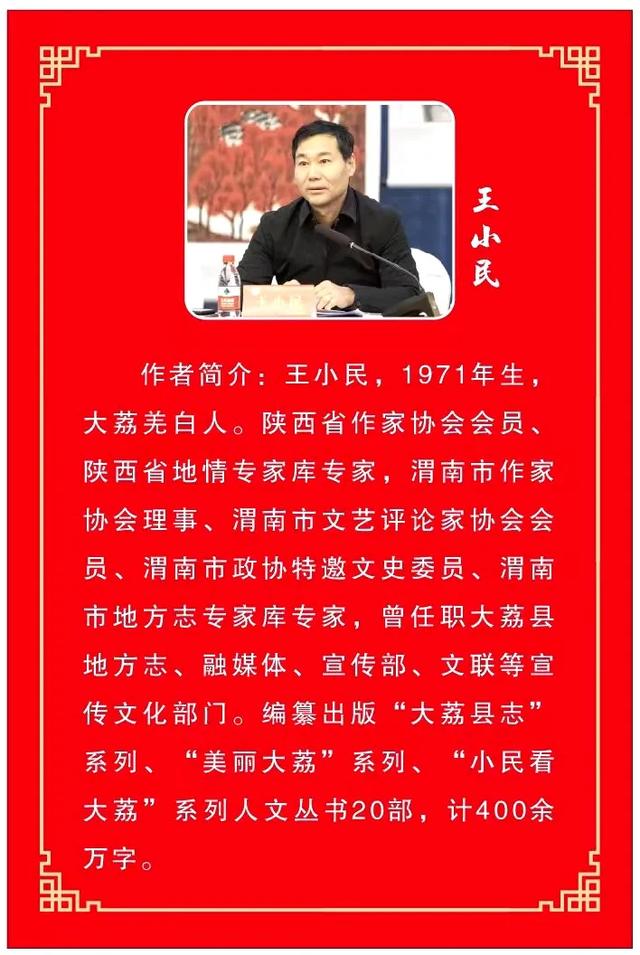

文/王小民

结婚这三十年,没少听老丈人和二丈人述说意欲“黄龙寻迹”的事,如今二丈人仙逝三载尚未成行,千古遗憾让人心痛!

前几天,老丈人无意间又提起黄龙之事,赋闲在家的我欣然应允。提前做好功课,按照“黄龙界头庙关家咀”的记忆信息网络搜索,还真一下子查到了。黄龙县界头庙镇下辖一个“神地村”,神地村有一个“关家咀”组,虽然高德地图显示为“管家咀”,但直觉告诉我八九不离十。“咀”这个字作为地名,常出现于山区和海域,特指大自然形成的三面环沟(或水)的地方和村庄。

立秋之日,说走就走,一车四人,有妻及弟。导航循着麻线岭古道方向一路向北,自澄城冯原爬山拐弯到界头庙,再从界头庙下沟翻坡到关家咀,上上下下曲曲折折颇为颠簸,虽说山道崎岖仅容单车缓行,幸在有路好车稀的韦罗高速加持,不消两个小时便赶到了这个叫“神地”、出省级道德模范的神秘地方。三县交际山峦叠翠,说是村,惟感叹方圆不见几户人烟,小小的、散散的,稀疏似老天播撒的甘霖。看得出来的穷苦样子,绝不像大荔一个村三几百户千十口人般存大气有生气。

说来话长,老丈人的根基原本在大荔羌白,弄不清、想不通,解放初的时候一家两代成十口人竟从平川地区跑到了黄龙山区谋生。说是平川地少人多养活不活,山里荒地随意开垦能吃饱,于是车推担挑举家迁徙,但到黄龙不过四五年时间,便因“靠天吃饭”、饮用水缺碘、易得“大脖子病“等等,全家仅留下老丈人和他大哥其余返回原籍了。老丈人那时也就十岁左右,清晰记得兄弟俩孤苦无依,巷院窑洞间东家进西家出混饭吃的情景,直到再过了四五年,两人才彻底离开黄龙返抵大荔,迄今已逾六十多年了。

人生地不熟,一路走,一路问,散落在梁塬沟峁间的农家户几乎排门齐过。山里的乡亲淳朴热情,你指个方向,他说个标志,就差把你直接带进村。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。穿过花椒丛,绕开苞谷地、“关家咀村“的牌子赫然映入眼帘,老丈人顿时有些泪目。村头百年大槐树依然儿时的模样,只是面前仅剩四五户人家的庄子以及鸡犬不闻的荒凉冷僻,已经完全和二三十户人声鼎沸的过往对不上号。 凭着依稀记忆,走进土墙小院、掀起破门旧帘,两位八旬老者双手相握、四目相对:“你,得是栓住?”迟钝过后,一声“啊!”“还认得我不?逮娃!”一阵接一阵的摇头,不禁令人心酸。当年一起玩耍的小伙伴尚已如此,何以责怪“儿童想见不相识,笑问客从何处来”啊!

命运弄人,当年一家老小生活过的故乡物是人非。搬的搬、移的移,老的老、亡的亡,救助过自己的乡亲们现在何方?还能否补上久违的情谊?老丈人一腔的真诚、满身的无奈。青山如黛,草木含情。人迹罕至处,住过的土窑洞坍塌的只露出两个窟窿眼,有气无力地看着小主人的华发苍颜。院内院外的荒草杂木淹没了最后的残垣断壁,矮矮的土围子成为守住家园的钢铁长城。搂搂路边的棠梨树核桃树,摸摸崖畔那从未填饱过肚子的水窖窖,望望沟坡上曾经赖以生存的几亩薄地……此时此刻,多么怀念那些过去的日子、那些简单而纯粹的时光,多么怀念过去的朋友、过去的风景,甚至是过去的自己。蓦然回首,却发现一切都已改变,曾经熟悉的人和事已经不再相同,甚至连我们自己也不再是那个曾经的自己,过去的一切都成为历史云烟,成为心头最美的永恒念想。

平心而论,我对黄龙的认知更趋于感性。大荔与黄龙南北相望,地理上黄龙是连接陕北黄土高原与关中平原的“生态之脊” ,历史上是纵横秦东上下千年的“冯翊屏障”。自西汉时期,左冯翊(治所在大荔)管辖之境北至黄龙山,大荔黄龙亲如一家铁定史实。两地资源禀赋各异,经济互补性强,相对而言,黄龙地广人稀,开发建设过程中一度吸纳了不少大荔人,更以巨量林木支持了大荔县域建设与发展。大荔宜于耕作,大量安置不同时期下山的黄龙移民,一个阶段还成为黄龙干部交流使用的重点区。大荔、黄龙,有行政管辖上的合与分,有地理区位的邻与依,有历史文化的源与流,有时代发展的竞与合,说是一对“山水相依的兄弟”倒也恰当。

从内心讲,老丈人对黄龙的认知更趋于理性。有了十年的黄龙生活经历,特别是在那个艰苦的年代,那个正在成长的年龄段,黄龙山的包容和黄龙人的疼爱始终萦绕心头,暖暖“家”的感觉。人是需要知恩图报的,吃百家饭时的滴水之恩当涌泉相报,少小相交的情感联系当倍加珍惜,有缘而居的过往岁月当永志不忘。老丈人黄龙寻迹,绝非简单地走走看看,它体现的是一种发自内心深沉的爱恋,是一种深植于灵魂的高尚情怀。人性本善,人性应善,人性必善,碌碌无为的一介平民百姓尚能不忘本、知回馈,爱意似清泉润泽人心,爱心让温情充满世间,“寥落龙沙寄此生, 情钟我辈岂无情。”作为后来承继之人,我们自当将这份情怀融入生活的点点滴滴,用感恩的心去对待每一个人、每一件事,让知恩图报的芬芳弥漫在和谐社会的角角落落。

还没有评论,来说两句吧...