游遍天下邹鲁地,讲述人文与古迹。

大家好。

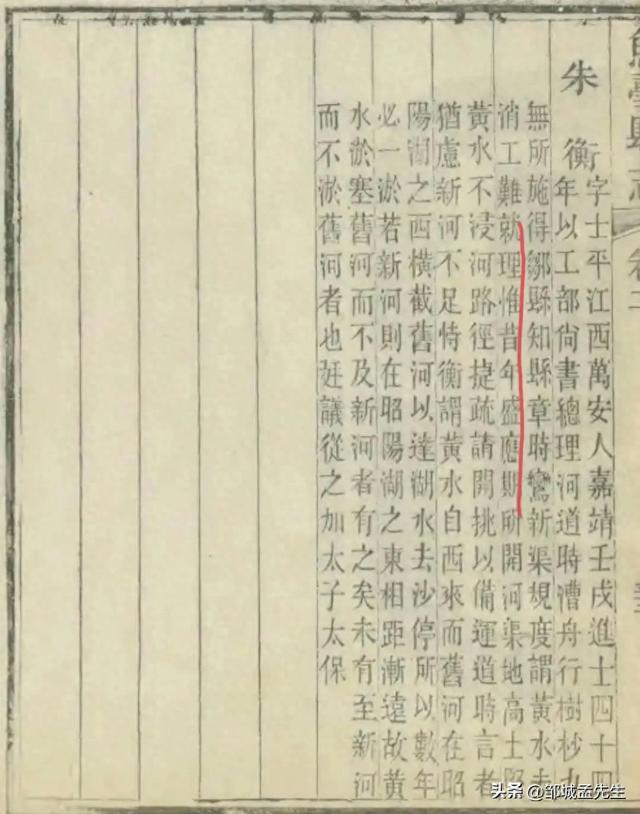

翻开光绪十五年《鱼台县志》,一段记载令人拍案叫绝:明嘉靖四十四年(1565年),黄河泛滥,运河淤塞,运粮船竟被抬高到“漕舟行树杪”(船只在树梢高度航行)的险境!工部尚书朱衡临危受命,却束手无策。这时,山东邹县知县章时鸾献上一条妙计:“黄水未消工难就里,惟昔年盛应期所开旧渠地高土坚,黄水不侵,河路径捷!”(《鱼台县志》)

鱼台县志

面对朝中质疑新河不可靠的声音,章时鸾据理力争:“黄水自西来而旧河在昭阳湖之西…去沙停淤,所以数年必一淤。何则在昭阳湖之东?湖距渐远,故黄水淤塞旧河而不及新河者有之矣,未有至新河而不淤旧河者也!”这番透彻分析让朱衡如获至宝,最终朝廷采纳方案,解救了国家命脉。

这位在危急时刻力挽狂澜的章时鸾,究竟是何许人?

嘉靖四十一年(1562年),江南青阳人章时鸾带着举人功名,来到山东邹县(今邹城)当知县。《邹县志》记载,他看到的是一片破败景象:“邑民贫敝”——老百姓穷得揭不开锅。章县令没有空喊口号,而是脚踏实地干了三件大事:

1. “为置牛”:官府买耕牛租给农户,让无力买牛的贫农有地可耕。

2. “开荒种树”:组织百姓开垦荒地,广种林木,既增耕地又添财路。

3. “积谷”:建立官仓储备粮食,荒年可赈济灾民。

短短几年,“民以殷富”四个字,成了邹县由贫转富的最好见证。

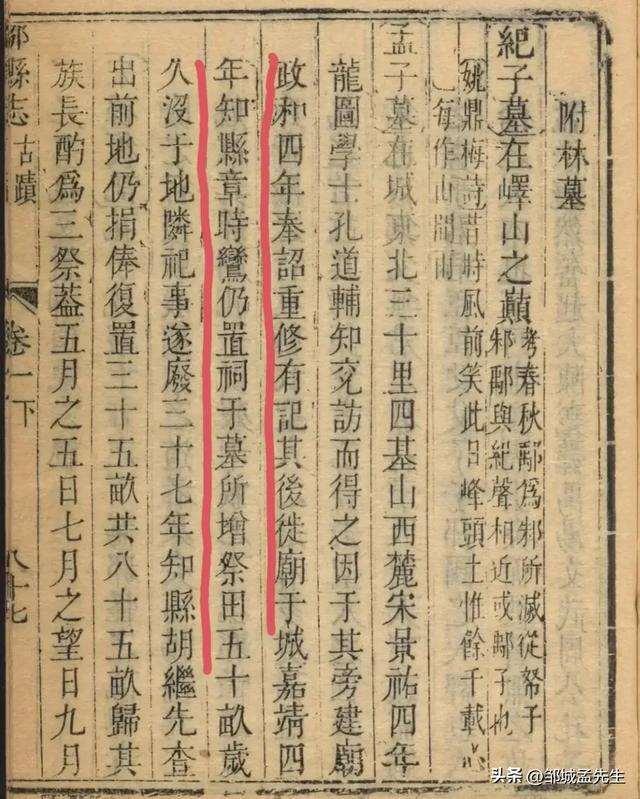

邹县志

章时鸾在邹县的政绩,远不止让百姓吃饱饭。当国家漕运命悬一线时,他凭借对本地水情的深刻了解,大胆提出重开“南阳新河”的方案。原来,早在嘉靖七年(1528年),总河都御史盛应期就曾主持开挖南阳新河,但因工程浩大、朝堂反对而半途而废。章时鸾敏锐指出:这条半途而废的河道“地高土坚,黄水不侵”,地势高,土质硬,黄河洪水淹不到,而且“河路径捷”,路线更近更直。

面对质疑,他更以无可辩驳的地理分析说服众人:黄河水从西来,旧运河在昭阳湖西边,首当其冲,必然“数年必一淤”。而新河在昭阳湖东面,离洪水源头远,“黄水淤塞旧河而不及新河者有之矣,未有至新河而不淤旧河者也!”一席话令满朝叹服。方案获批后,朱衡立即“委鸾重工”,把邹县段的艰巨工程交给章时鸾。他不负重托,“劳绩殊多”,最终保障了运河畅通,朱衡也因此功加封太子太保。

章时鸾深知,治县不仅要让百姓富足,更要守护精神家园。邹县是亚圣孟子故里,孟庙却年久失修。章县令亲自操办,“官舍学宫多所修建”,尤其对孟庙进行大规模修缮,使其“焕然改观”。他更做了一件流传至今的大事:创建孟庙第二道大门——“亚圣庙”石坊。这座石坊造型雄伟,雕工精细,坊名“亚圣庙”三字正是章时鸾亲笔题写。六百多年过去,石坊依然矗立在孟庙中轴线上,成为邹城最重要的文化地标之一。

章时鸾的强硬手腕,更让豪强恶霸闻风丧胆。当时山东灾荒频发,一些奸猾盐商趁机“趁火打劫”,囤积居奇,鱼肉百姓。章县令毫不手软,严厉整治,平抑盐价,被百姓赞为“为民做主”。地方上流传着“峄山除害”的故事:峄山(今邹城峄山)一带匪患猖獗,欺压良善。章时鸾亲率衙役乡勇,剿灭匪巢,为地方除一大害。他“平民冤”,昭雪冤狱,在邹县百姓心中刻下了“青天”的美名。

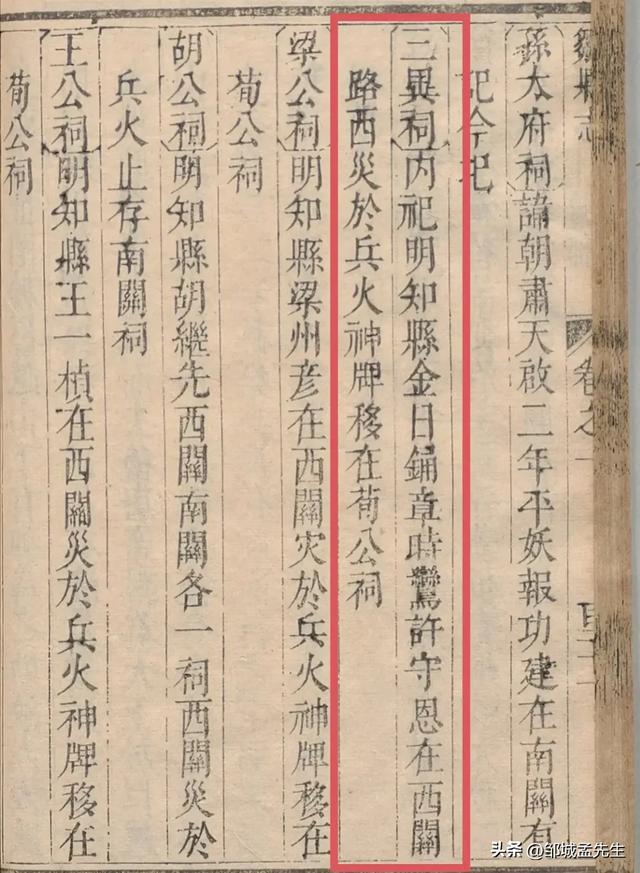

当章时鸾离任升迁时,邹县出现了感人的一幕:百姓对他依依不舍,“去后吏民怀之”。大家自愿集资,为他修建生祠,供奉他的牌位,并且“与金并祠”——将他与前任同样深受爱戴的金姓清官同祀一祠,共享香火。更“立石以纪其事”,刻下功德碑,让后世永远铭记这位好县令的恩德。

这位举人出身的七品县令,最终“官至河南副使”(河南按察司副使,主管一省司法监察),成为正四品的省级大员。

章时鸾的名字,或许不如帝王将相那样显赫,却深深镌刻在邹城的大地上——在孟庙庄严的“亚圣庙”石坊上,在运河故道沉默的堤岸旁,更在世代邹城百姓的口碑相传中。他用一头耕牛,让贫瘠的土地长出希望;用一条妙计,让国家的血脉恢复畅通;用一座石坊,守护了千年文脉;用一柄铁尺,丈量出公平正义。章时鸾的故事告诉我们:真正的丰碑,从来不是黄金铸造的,而是用民心垒砌、用时间打磨,最终在历史的长河中,化作一块块不朽的石头,无声诉说着“父母官”三个字的千钧重量。

还没有评论,来说两句吧...