此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒

编辑|避寒

不丹,曾被叫作“亚洲最穷的国家”,在这里,钱的分量格外沉重。

若你手里只拿着10元人民币,走进不丹的集市,你会惊讶,它能换回怎样的生活?

尘土中的王国

走进不丹乡村,很难把这里和外界的现代化城市联系在一起。清晨的山谷里,空气是清凉的,却混着一股木柴燃烧后的呛味。

家家户户的厨房都弥漫着浓烟,黑乎乎的屋顶被熏得一层层油污。很多家庭没有煤气,更别提电磁炉,他们烧的是自己砍下的柴火。

柴火一旦受潮,火点不着,母亲们只得蹲在灶前一遍又一遍往火口吹气,眼睛被熏得通红。

孩子们赤脚跑在石子路上,脚底磨出了厚茧,上学要走一个多小时,沿途要跨过河沟、穿过林子。

学校的教室常常简陋到只有几张木桌,黑板是一块刷了黑漆的木板,遇到潮气,粉笔字一片模糊。

雨天更是狼狈,屋顶漏水,孩子们挤在教室的角落里,课本被打湿,字迹晕开。

在农家院子里,你会看到孩子们端着破旧的搪瓷碗,碗里是糙米饭和土豆。肉是一年到头的奢侈品,只有在节庆时,桌上才会多出一盘羊肉或牛肉。

多数时候,主食就是土豆、辣椒和米饭,孩子们吃到油炸食品时,总是睁大眼睛盯着,像遇见了节日才有的奇迹。

市集更是贫穷的直观写照。摊位上摆的不是琳琅满目的商品,而是零散的蔬菜:几颗卷心菜,一篮土豆,一堆刚拔下的萝卜。

人们手里攥的也不是厚厚的钱包,而是零零碎碎的硬币。买菜时,他们一边掰着手指算,一边跟摊贩讨价还价,最后往往只够买一小袋蔬菜。

在廷布的街头,汽车很稀少,大多数人还是靠步行或搭巴士。穿着传统服饰的男女提着布袋,袋里装着刚从市场买来的青菜。

政府官员下班后走进市场,也会和农民一样挑选最便宜的蔬菜,少有人能负担进口食品。

橱窗里陈列的巧克力、奶粉,看似耀眼,却几乎无人问津。玻璃后的货物,像是另一种生活,遥不可及。

在这样的场景里,不丹曾被称作“亚洲最穷的国家”并不让人意外,钱在这里显得很轻,生活的艰难却很重。

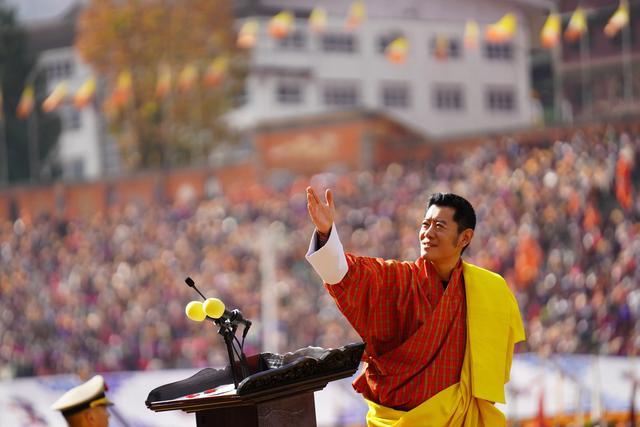

人们把希望寄托在土地、宗教和国王身上,相信丰收会让日子好一些,相信僧侣的祈祷能带来庇护。

可现实更像喜马拉雅山上的冷风,吹得再厚的衣服也挡不住骨子里的寒意。

这片国土美丽却贫瘠,高山阻隔了交通,土地稀缺,产业单一。人们用最简单的方式生活,日子过得像一首慢到极致的歌。

不丹的穷,不是冷冰冰的数据能解释的,而是生活细节里的无奈。

十块钱的换算

钱的概念,在不丹显得格外具体,这里的货币叫努尔特鲁姆,与印度卢比一比一挂钩。换算下来,10块人民币差不多能换到122努。

听上去像是一笔不小的数目,可在市场里,掂在手里不过是一把硬币,花起来要精打细算。

走进廷布的百年农贸市场,映入眼帘的是一排排木架摊位,蔬菜整齐地码放着。空气中有西红柿的酸涩味,也有干辣椒的辛辣气息。

摊贩穿着传统服饰“果”,笑着招呼顾客,手里拿着秤砣,发出叮叮当当的声音。这里没有冷链包装,也没有花哨陈列,市场的气息就是生活的本色。

假如你拿着122努,第一种选择是买一大袋萝卜。摊主会利落地把秤盘放下,把萝卜哗啦啦倒进去,然后一边挑拣一边说价,买下这袋萝卜,足够一家人吃上一周。

第二种选择,是挑一颗卷心菜,再加上几颗西红柿和一把香菜,刚好凑到一百二十努。这样的组合,能让一顿饭的锅里有色有味。

对城里人来说,这笔钱也许还能换一瓶牛奶和一小袋青菜。,提着牛奶瓶回家的路上,你能感受到钱在这里的另一种重量。

它不是冷冰冰的数字,而是实打实的食物,钱在不丹,永远跟肚子绑在一起。

市场里没有扫码枪,也没有手机支付。顾客从怀里掏出纸币或硬币,摊贩把零钱倒进木盒里。

找零的过程往往要等一会儿,摊贩用粗糙的手指一点点数。那一刻,钱的分量是听得见、摸得着的。

10元人民币在中国,可能买一杯奶茶、一碗快餐,但在不丹,它能换回几天的蔬菜,或者一升新鲜的牛奶。

这样的落差,让人直观地看到贫穷的另一面:钱少,但还能撑起最基本的生活。

在这里,十块钱不是随手花出去的零钱,而是一个家庭晚餐的保障。

母亲走进市场,孩子拉着她的衣袖指着鸡蛋,可鸡蛋一打要150努,超出了预算。母亲只能笑着摇头,转身挑选更实惠的蔬菜。

孩子虽然有些失望,但看着母亲在家里把蔬菜和香菜混合炖成热气腾腾的菜肴,还是露出了笑容。

钱在不丹,往往伴随着选择与取舍,这十块钱,要么换成蔬菜填饱肚子,要么换成牛奶补充营养,却很难同时兼顾。

在市场的喧嚣里,122努被人们一分一分地用掉,换回家里的锅碗瓢盆里那点温饱。钱的价值,在这里被拉到最直观的层面。没有奢侈品,也没有多余的消费,钱就是活下去的保障。

市场里的“十元故事”

集市里永远不缺故事。

一个年轻的母亲,牵着儿子的手,在摊位前停下,孩子盯着鸡蛋摊位,眼睛闪闪发亮。摊主告诉她,一打鸡蛋要一百五十努。

母亲愣了一下,低头看了看手里的零钱,最后摇摇头,拉着孩子转身去买萝卜和香菜。

孩子嘴里嘀咕,但母亲知道,这笔钱更需要花在能撑饱肚子的食物上。

晚上,她把萝卜切成片,和米饭一起煮,孩子端着饭碗,虽然嘴里没有鸡蛋的香味,却因为有一把绿绿的香菜点缀,还是笑着吃下去。

另一边,一个老农民刚卖掉了几捆菠菜,换来的钱不过一两百努。他没有急着收好,而是转身就走向牛奶摊,买了一瓶新鲜的奶。

钱就这样在市场里转了一圈,从一个农民的手到了另一个农民的手。这就是不丹的经济循环,简单、直接,没有什么复杂的产业链,只有最基本的交换。

一个年轻的工人,下班后来到市场,他的工钱不多,但他还是咬咬牙买了一点辣椒。在不丹人的饮食里,辣椒几乎是不可或缺的,哪怕再穷,饭桌上也要有辣椒的身影。

对他来说,花掉部分钱买点辣椒,是让自己在艰苦日子里也能吃得有滋味的坚持。

市场像是一面镜子,映照出每个家庭的选择。有人把钱换成蔬菜,有人换成牛奶,有人宁愿少吃几顿肉,也要买点香料。122努,或者说10块人民币,在这里不是一笔小钱,而是一种必须精心分配的资源。

还有一些外来的游客,走进市场时,总会惊讶。十块人民币在他们眼里也许就是一杯咖啡,但在不丹,却能让一个家庭多吃几顿饭。

游客们掏钱时大方,摊贩笑着找零,但心里很清楚,这样的消费并不是常态。对他们来说,十块钱是一顿晚餐;对本地人来说,十块钱是三四天的生活保障。

市场里的喧嚣,不只是买卖声,更是生活的真实写照。钱在这里不仅仅是价值的符号,而是关系到一家人能不能吃饱、能不能在漫长的冬季里撑过去的命脉。

季节与价格的变奏

不丹的物价,随着季节变化而跳动。

夏天,山谷里满是新鲜的蔬菜,黄瓜和西红柿堆成一摊一摊,价格低得让人放心。农民挑着箩筐进城,摊位上货满为患,十块人民币能买上满满一袋蔬菜。

可一到冬天,情况就完全不同。大雪封山,道路难行,能运到市场的蔬菜少得可怜。摊位上卷心菜的叶子卷得紧紧的,却比夏天贵了一倍。

十块钱换来的,只剩半袋,顾客盯着摊位叹气,摊贩摊开双手说无奈,运费高、路难走,价格就只能这样。

交通也是个变量。山路曲折,运输车常常因为塌方或暴雪停在半山腰,等车终于抵达市场,蔬菜已经打蔫,但卖价却并不便宜,顾客心里抱怨,可又别无选择。

在这里,钱不仅仅是买食物,还买的是时间和距离。

2023年,廷布的百年农贸市场重新开放,整修后的摊位整齐干净,环境比以前好多了。

可商品依旧是那些商品,土豆、卷心菜、辣椒,还是不丹人生活的主角。基础设施改善了,但普通人的日子依旧离不开“精打细算”。

所以,十块人民币在不丹能买到什么,从来没有固定答案。

夏天,也许是一大袋新鲜的蔬菜;冬天,也许只是几根萝卜。要是换到餐馆里,它可能是一份朴素的简餐;放到乡村,它甚至能让一个家庭的土豆储备增加不少。

钱的分量,总是在时间和空间的拉扯里被重新定义。对不丹人来说,十块钱有时能撑起希望,有时却显得捉襟见肘。

但无论怎样,这个国家正在逐渐摆脱过去“亚洲最穷”的影子,城市在慢慢整修,学校在慢慢改善,年轻人开始有了新的选择。

可在集市上,那种小心翼翼掂量每一块钱的习惯,依然深深烙印在不丹人的日常里。

还没有评论,来说两句吧...