从河南的青砖灰瓦、龙门山色里走出来,第一次站在娘子关的旧城墙下时,我竟忘了掏手机拍照。不是不震撼,是那股子“扎进土里的历史”太真切,叫人只想静静站着,用手心去贴、用呼吸去接。

藏山是一定要待上一整天的。没来之前听人说“藏孤洞里的石纹像藏着故事”,原本以为是比喻,可当我猫腰钻进洞里,午后日光恰好从岩缝渗进来,轻轻落在那些深浅不一的痕迹上——恍惚间仿佛真的看见程婴的背影一闪而过。我伸手摸了摸石壁,凉意顺着指尖爬上来,心里咯噔一下。洞外有老人家倚着木凳晒太阳,手里搓着玉米粒,嘴里哼着晋剧调子。她抬头瞅见我,笑了笑:“孩儿啊,别光瞅石头,去后山看看,那儿的泉水甜着呢。”

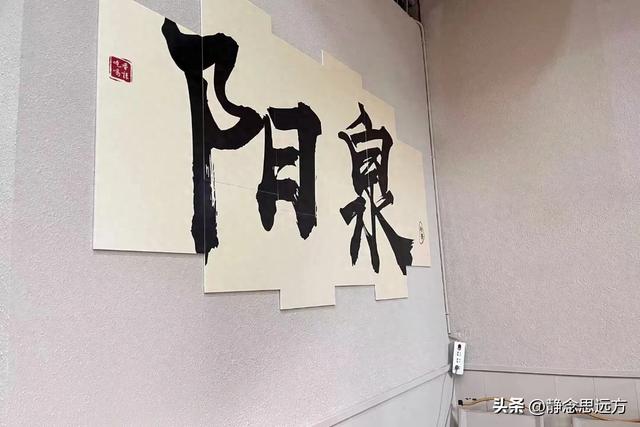

大汖古村的石阶老屋,乍看像是从古画里走下来的,层层叠叠倚着山势,歪歪扭扭却自有章法。比起那些修葺一新的仿古街,这里糙得很,也真得很。走在巷子里,能听见院门内传来拉风箱的呼哧声,油锅里“刺啦”一下爆出葱花香。几个老人坐在槐树下打牌,用的还是泛黄的旧式纸牌,嘴里嘟囔着阳泉方言,偶尔为一张牌争得面红耳赤——那一刻,“古村”不再是景点,成了能闻见饭香、听得见吵嚷的活日子。

桃河岸边:跟着几个本地大哥拐进河滩旁的树林,他们弯腰捡几根柳条,三绕两扭就编出个小鱼篓。“河南来的?拿去耍!”一位大哥把鱼篓塞给我,篓底还沾着湿泥,“傍晚来这儿捞小鱼,比你们那儿的黄河边也不差!”我提着鱼篓沿河走,水声哗哗淌过石头,几只白鹭从芦苇丛里猛地蹬起,翅膀扑棱棱剪开雾气。

傍晚的桃河是藏着温柔的。夕阳把山峦染成绛紫色,又一点点晕进河水里,水面浮光跃金,晃得人眼角发酸。对岸的老矿区耸着几座褪色的井架,烟囱静静立着,不再冒烟,反倒被霞光镀了层金边。有一家子蹲在河边捡石头,小孩举着一块斑驳的煤矸石大叫:“这个像老虎!”爸爸笑着揉他头:“咱阳泉的石头,可比玩具实在。”我摸出手机,却发现取景框里装不下这份厚重——风里有泥腥味、草叶味,还有远处飘来的醋香,站在河沿发呆,之前在郑州挤地铁攒下的烦闷,忽然就随水流走了。

阳泉博物馆:在河南逛过不少博物院,可阳泉馆里的“煤矿史记”还是让我怔住了。走进地下模拟矿道,灯光幽暗,最先吸引我的是那辆锈迹斑斑的矿车——车身上磕碰的凹痕、手柄上磨出的手印,都还清晰可见。墙上挂着几件破旧的矿工服,袖口蹭得发亮,仿佛刚有人脱下它们去喝一碗热粥。

我贴着玻璃细看,矿帽上的灯还能亮起微弱的光,灯罩裂了纹,却照出了煤壁上刻着的几行字——“1983.4.12 王”“平安升井”。讲解员轻声说,这些字是当年矿工换班时刻下的,“井下黑,人得给自己留点念想”。我试着想象,当年有人蹲在深井下,用铁钉一笔画刻下这些字,煤灰扑簌簌落在他肩上——原来历史从不是书里的数字,是手心渗出的汗,是黑暗里那盏不灭的灯。

狮脑山百团大战遗址:本以为会像某些红色景区般肃穆,可真正站在纪念碑前,却发现这里竟透着奇异的生机。刚上山,就看见几个穿校服的学生蹦跳着捡松果,树下有老人打太极,衣袖带风;卖凉粉的阿姨推着小车,辣椒油香混着醋香飘过来:“孩儿,来一碗?咱阳泉的凉粉管够!”

纪念馆里循环播放着黑白史料片,我站在暗处看,枪炮声轰隆隆响,忽然画面切到如今的山景——满山绿树,鸟飞云走。那一瞬间,眼眶猛地一热。窗外的山风吹进来,带着松脂和泥土味,恍惚间好像听见了当年的号角,也听见了现在的蝉鸣。

临走那天,我在阳泉北站等车,望着远处起伏的太行山脉,想起这几日的碎片:娘子关下的风、藏山泉水的甜、桃河滩的夕阳、煤矿遗址的灯、古村里的炊烟……网上总说阳泉“灰扑扑”,可只有真的踩过这里的土才知道,它的好从不靠网红滤镜,是石头上的刻痕,是矿灯下的字迹,是路边递来的一碗醋,是老人嘴里那句“孩儿,慢点走”。

车开了,窗外的山峦逐渐模糊,可藏山的石、桃河的水、老矿区的灯,却在心里越刻越深——原来有些城市,非要亲自用脚尖丈量,才能尝出它藏在褶皱里的那份暖。

还没有评论,来说两句吧...