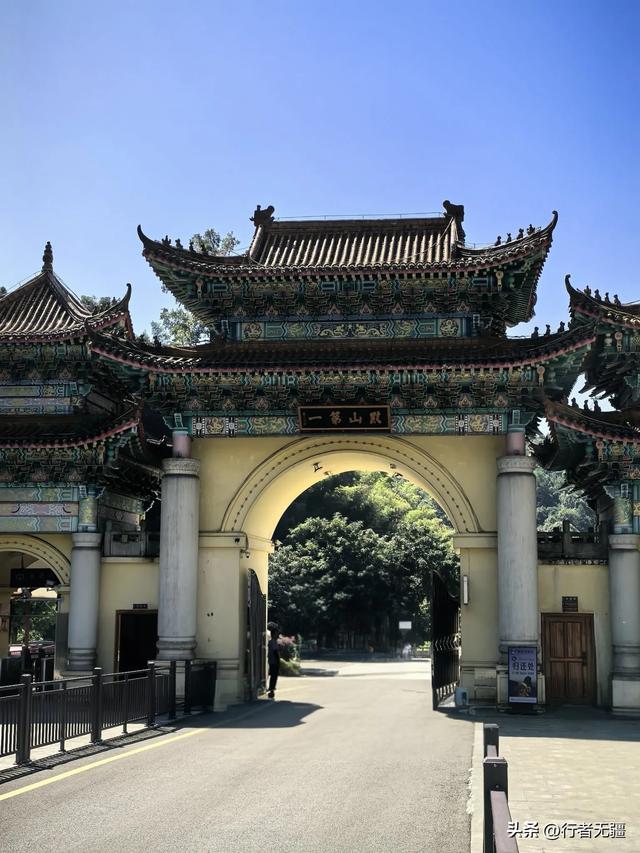

晨光刚漫过黔东的山峦,我们便踩着七点的钟声驶入梵净山景区。

停车场还带着夜露的微凉,顺着指示牌快步走向交通车换乘点,满车人都和我们一样,眼里藏着对“天空之城”的期待。

检票闸机“滴”一声,像给旅程按下启动键。游客不多,空气里都是“早起的鸟儿”专属的新鲜。

景区交通车已怠速等待,20分钟的车程在山间蜿蜒,窗外的绿意不断向后涌——先是浓密的常绿阔叶林,枝叶间漏下的阳光碎成金斑。车厢里很安静,只有车轮碾过山路的轻响。

下交通车时,山间的雾气还没散,深吸一口全是草木的清香。

跟着人流走向缆车,透明的轿厢缓缓上升,脚下的林木从“参天大树”变成“绿色绒毯”,再往上,云海突然撞进视野——不是零散的云朵,是铺得满当当的云絮,像揉软的棉花糖裹着山尖,远处的红云金顶在云里若隐若现,像浮在天上的仙宫。

缆车抵达上站,我们的第一站便是“梵净山名片”——蘑菇石。

沿着木栈道走近二十分钟,一块上大下小、形似蘑菇的巨石赫然出现在眼前,底部的岩柱细得像随时会被风吹倒,却稳稳立了亿万年。

两块砂岩上下叠摞,下粗上细,像巨人的蘑菇伞。石面被风蚀出纵横沟壑,指尖划过,能听见亿万年的沙沙声。

旁边一位老法师支起三脚架,镜头对准蘑菇石与远处云海,他说:“等阳光从云缝漏出来,石头会泛红,像烧热的烙饼。”

晨光刚好落在石顶,深灰的岩石泛着暖光,不少游客举着相机,想定格这份“岌岌可危”的神奇,我也忍不住凑上前,指尖轻触岩石表面的粗糙纹理,仿佛触到了岁月的褶皱。

从蘑菇石往南走,沿着栈道穿过一片松树林,便到了普渡广场。

这里是梵净山佛教文化的核心地带,广场中央的承恩寺红墙黛瓦,隐在云雾里像幅水墨画,寺内的钟声低沉悠远。

站在广场的观景栏旁回望,蘑菇石、老金顶、红云金顶在云海中错落排布,山风掠过,云雾散开又聚拢,像是在为我们展开一幅流动的山水长卷。

稍作休整后,我们向着最具挑战性的红云金顶出发。

由于来的早,红云金顶还没有限流。登山栈道几乎垂直向上,狭窄处仅容一人通过,手抓着铁链向上爬时,脚下是深不见底的云海,耳边是呼啸的山风,心跳不由得加快。

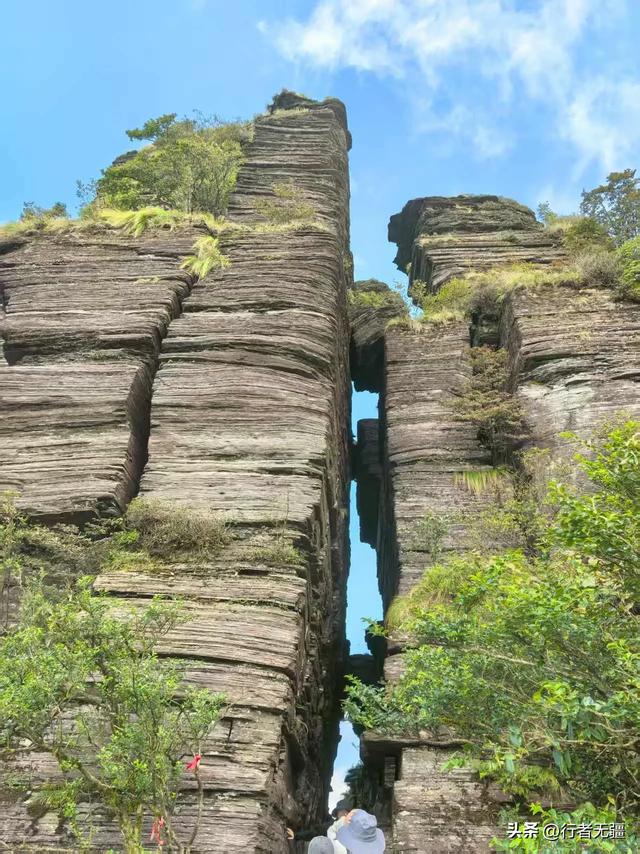

爬至半山腰,突然瞥见对面崖壁上的“一线天”——两道岩石缝隙间漏下一缕阳光,照亮了崖边的野花。

咬牙登顶时,风突然停了,云海在脚下铺成一片白色的海洋,两座寺庙分别立在金顶的两个峰头,中间用一座石桥连接,云雾从桥下漫过,恍若踏入仙境。

红云金顶才是梵净山的灵魂。两座孤峰如竹笋破云,中间以石桥相连。排队上桥时,云雾忽聚忽散,对面山峰时隐时现,像神仙在拨动幕布。

终于踏上石桥,我把手机调到全屏模式,镜头从左扫到右,定格下云海、石桥、金色佛像。

最后一站是老金顶。相比红云金顶,这里的栈道更平缓些,沿途能看到不少奇特的岩石景观,比如“万卷书”——层层叠叠的岩石像摊开的书页,据说藏着梵净山的地质密码。

老金顶登顶那一刻,整个武陵山脉在脚下展开,云海像被风犁开的棉田,露出青黛山脊。我把朋友的登山杖往地上一杵,金属与岩石碰撞出清脆一声,像是给大山打了个招呼。

登顶时已是正午,阳光驱散了大部分云雾,远处的群山连绵起伏,绿色的林海一直铺到天边。我们坐在岩石上,看着云海慢慢褪去,露出山脚下的村落,忽然觉得方才登山的疲惫,都被这眼前的壮阔悄悄抚平。

下山时再乘缆车,回望梵净山,蘑菇石依旧挺立,红云金顶与老金顶在阳光下闪着微光。

返程缆车下降时,云海在脚下渐渐合拢,像剧终的幕布。交通车穿过黑湾河,阳光把树影拉成长长一条。我靠在车窗,耳边是引擎的低鸣,手里攥着一块从蘑菇石边捡的碎石,棱角已被岁月磨圆,却还带着山里的凉。

这趟清晨启程的梵净山之旅,不只是打卡了一个个景点,更是把山间的云雾、岩石的温度、云海的壮阔,都揉进了贵州自驾的记忆里——原来“多彩”从不是刻意的色彩堆砌,而是自然与时光,在这座山里写就的动人诗篇。

还没有评论,来说两句吧...