千佛山记:石佛无言,溪语千年

文&图 丨 叶望庆

千佛岩,坐落于丽水遂昌石练镇,这座隐匿在浙西南群山褶皱中的国家AAAA级景区,属于典型的亚热带生态峡谷景区,宛如一座由信仰与自然携手雕琢而成的灵秀之山。

我们自南尖岩启程,车行二十多公里,驶过遂昌石王线,便见峰峦愈发密集,山风从车窗缝隙悄然钻进来,裹挟着竹叶与苔藓的清凉气息。隧道口处,千佛山已在烟霞深处静候着我们。清光绪版《遂昌县志》早有记载:“山上岩石怪异,可见千尊佛像”,“千佛山”之名便由此而来。

千佛山以涧溪为序,泉声作引,水贯穿始终。尚未抵达山门,潺潺水声已然传来,仿佛千年前的梵音顺着溪涧悠悠流淌至今。踏入景区,镜湖廊桥的倒影在碧波中轻轻摇曳,成群的锦鲤穿梭其间,悠然拨动着涟漪,仿佛在天光云影的缝隙间自在遨游。

此刻,不禁想起汤显祖曾在此担任县令五年,他笔下“朝日暮卷,云霞翠轩,雨丝风片,烟波画船”的美妙意境,原来正是取自眼前这如诗如画的景致。这位写尽《牡丹亭》缠绵悱恻的文人,想必也曾在这溪畔驻足流连,观赏山影映入潭中,聆听风声掠过林梢。

步入峡谷深处,方知“江南小九寨”的美誉名副其实。溪流如一条蜿蜒的丝带,曲曲折折绵延十余里,清幽静谧至极。溪水源于高山泉眼,终年流淌不息,碧绿如翡翠。

前行不远,便能看到一处名为“白龙湫”的景观,上下两条飞瀑接连奔涌而下,坠入“双龙潭”中。水声轰然作响,却愈发衬托出山林的静谧。

沿着溪流继续上行,有一段溪床平坦开阔,溪石赤红如染,当地人称之为“红石滩”。这些红岩属于远古喷出岩,历经千万年水流的打磨,变得圆润如卵,与碧水青山相互映衬,宛如一幅幅浑然天成的泼墨画卷,浓淡相宜,美得让人移不开目光。

千佛山的灵魂,蕴含于佛缘与禅意之中。唐代有一位画僧在翠峰院隐居长达十四载,他所绘制的《十八罗汉图》成为传世珍品,而他的身影也仿佛融入了这片林泉之间。如今,依照画僧描述雕琢而成的十八尊罗汉,分布在单程1.5公里的山路两侧。它们或立于岩石之上,或镶嵌于树林之间,与自然完美融合。

这些罗汉形态万千,部分雕塑历经岁月的洗礼,覆上了一层青苔,更增添了几分古朴之感,与山林、清泉相互辉映,营造出一种宁静祥和的禅意氛围。游客漫步其间,仿佛置身于佛国圣地,在欣赏美景的同时,也能深切感受到佛教文化的博大精深。

千佛山的脉络,隐藏在文人墨客的诗句与摩崖石刻之中。清道光年间,抗英名将朱煌出任遂昌县令,他驻足此地,留下了“石佛高盘万仞山,昙花现处照溪湾”的诗句,将山石与自己的心迹相融合,家国情怀与禅意也在这溪畔交汇。

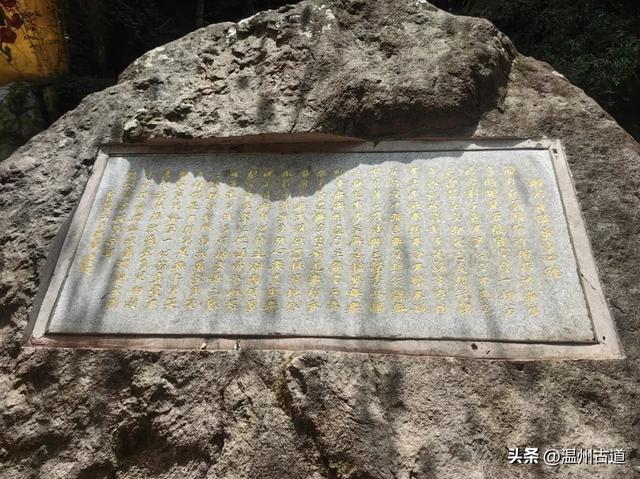

沿着景区溪流而上,摩崖石刻随处可见。有以红漆镌刻的“南无”“禅”等字样;还有刻着《心经》的石碑。最令人震撼的当属“金佛”石刻,它仿照弘一法师的笔意,高达19.9米、宽9.9米,以金粉饰面,恰好与三棵树相映成“三香敬佛”的奇妙景观。

这些石刻,或描绘景致,或寄托情思,从佛教的“无”中阐发人生哲理,让千佛山不仅仅是一处风景胜地,更像是一本摊开在山水间的文人手札,每一笔都蕴含着岁月与文化的悠悠回响。

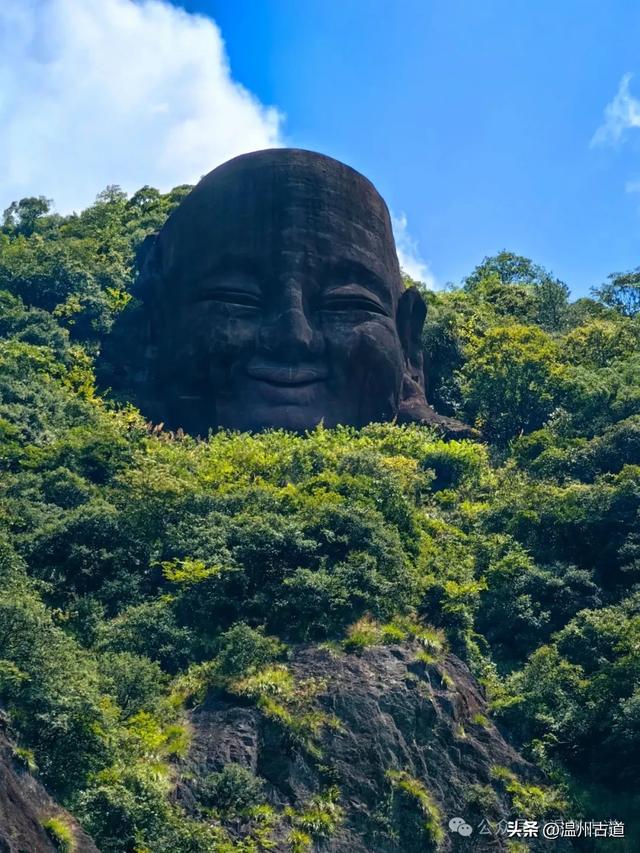

千佛山最动人心弦之处,当属那尊由天地造就的弥勒大佛。转过山弯,整座山宛如化作了佛身——百丈山体成为佛的身躯,草木犹如佛的袈裟,左手似托钵,右手如接引,眉眼间笑意盈盈,随着四季变换“衣色”,静静地观望着世间轮回。隔溪相望的未来寺延恩殿内,释迦牟尼金像与这尊天然大佛遥遥相对,暗合“释迦授记,弥勒成佛”的深刻寓意,殿后八座山峰如同天龙八部护法般矗立。

天地为工匠,岁月为刻刀,这尊大佛虽无言却蕴含着无尽慈悲,静静伫立,护佑千年。满山苍翠随着日光流转,在佛身投下斑驳的光影,在喧嚣尘世之外,此景将自然的奇崛与信仰的厚重完美融合,让人伫立其间,流连忘返,感悟到山河与佛意相通,刹那间仿佛抵达永恒之境。

千佛山之妙,不在于刻意寻佛,而在于“见山是山,见水是水 ;见山不是山,见水不是水 ;见山还是山,见水还是水。”的过程中。

还没有评论,来说两句吧...