从古浪县八步沙林场出发,向东南方向行进,下午3时,来到了景泰县寺滩乡的永泰古城。

向南望去,连绵的山峰是老虎山,西南则是高大的寿鹿山。永泰古城就坐落在老虎山下这片倾斜的永泰川黄土地里。黄土夯筑的破落城墙在荒野中显得一片沉旧,若不是不多的游客和两个做生意的村民,我感觉来到了渺无人烟废弃的洪荒古城。

永泰龟城为明代兵备副使邢云路督工建造,始建于万历三十六年(1607年)春,于三十七年(1608年)夏落成,已有400多年的历史,是明政府为防御北方的少数民族入侵而修建,建成后即成为军事要塞。古城城墙由黄土夯筑而成,周长1717米,墙高12米,城基厚6米,占地面积318亩。整个城平面呈椭圆形,在城墙的外围东、西、北三面有三个半月形的封闭式月城,城下有瓮城、护城河,城南北两侧分别指向兰州和长城方向建有绵延数十里的烽火台渐次远去。城门向南开,外筑甬门,门稍偏西,整个城池形状酷似乌龟,故名“永泰龟城”。它是丝绸之路沿线现存最具代表性且保存比较完整的明代军事城堡,更是明长城边防体系的重要组成部分。

停车场南是一个大水池,名用汲海,是古城居民和牲畜用水的水源,与城内居民取水的五眼古井相通。

从南门步入城内,看到一排排的古民居,大多已经荒废,还有部分房屋挂着门帘,院子里种着小块的菜田、向日葵等,存留着一丝丝生活的烟火气息。个别门前坐着一两位老妇人在安静的乘凉,沧桑的脸上挂满了岁月的痕迹。

与一位摆摊的大姐攀谈,说是古城里还有30多户人家,基本都是老人,靠摆摊做点生意或者放羊为生。年轻人都外出打工了,家庭条件好一点的住户前些年都搬到不远处的永泰村居民点去了。人口最多时解放初期曾有1000多户人家,现减为不足百人。往日"酒肆商行,旗幌昭然;茶亭饭馆,四时飘香"的繁华也不复存在。

我在城里胡乱的逛着,有些房子挂着牌子已经成为古迹,像崔府、岳府、闫家大院都保存比较完好,大门上挂着铁锁,不能进入到里面。掀开二井的井盖,一泓井水闪着亮光;南边的甘露池已经干涸,半个池子长满了野草,十几只羊悠闲的吃着草,放羊的村民坐在小凳子上打瞌睡。

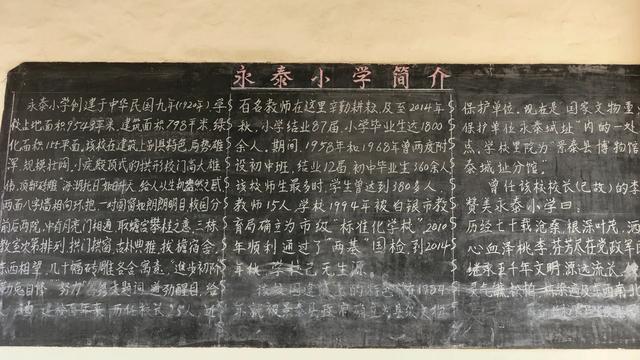

最为惹人注意的是,建于1920年的永泰小学,中西式建筑风格,至今保存完整。学校坐北向南,建筑结构严谨,布局合理,2014年最后一批小学生撤离这儿。如今被建成了永泰古城历史博物馆。

古城依旧还是这座古城,岁月却不再是那段岁月。如今的永泰古城虽然依旧破败,但已引起相关部门的重视,开始跻身国家级文物保护单位。古城里的人们依然过着日出而作、日落而息的简朴生活。而来自全国各地的摄影家和影视制作者以及慕名而来的游客,不断从古城中汲取能量;古城成为“一带一路”影视文化和历史文化的传播者和传承者。经过修缮的古城也开始重新焕发出勃勃生机。

还没有评论,来说两句吧...