一朝入磨店,满意皆庐州!

一方水土,孕育一个地名;一个地名,承载一方文化。

一提到合肥磨店,相信很多合肥人现在都不陌生,磨店大学城,少荃湖,少荃体育中心……磨店如今已经成为新站高新区发展的“代名词”。

然而在磨店,不仅有万家灯火,那些悠久的历史故事,你可曾听说?

今天梦哥就和大家一起揭开这神秘的面纱……

在合肥东北方,静立着一位时光美人,在岁月的沉淀下,她的一颦一笑尽显优雅,也历尽沧桑。

她的名字叫“磨店”。初到磨店,你一定会有蒙圈的感觉,如画、如幻、如穿越……

新站区磨店街道,处于江淮分水岭南侧,南淝河一级支流——二十埠河,以及三十埠河、小板桥河、于湾河,龚河湾等,均发源于境内。如此便将区域文明史推向3000多年前,磨店片区水网发达亦堪称“水源之心”。

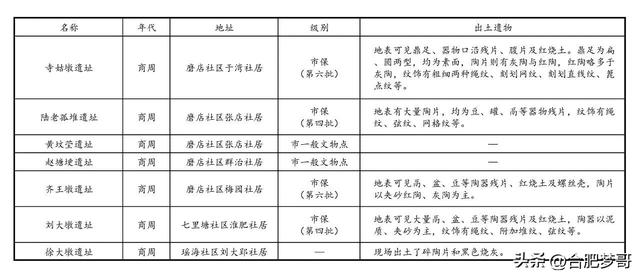

在磨店境内,古遗址尚有七八处之多。大都分布于各种大小河流的上游两岸,地貌形态以“墩”或“孤堆”为主,文化层堆积较为明显,地表可见陶器碎片,属于以巢湖流域为中心的大城墩类型。

据《宋史》记载:理宗嘉熙三年九月,“壬午,淮西敢勇将官陆旺、李威特与官三转,同出战二百人官两转,以赏庐州磨店北之功,其阵没者优与抚恤”。这是“磨店”作为地名首次出现并载入史册,且明确隶属于“庐州(治今安徽合肥)”。嘉熙三年即公元1239年,按此时间距今有近800年的历史。

据传,磨店旁有个商业重镇,商贾人气云集,因出了位侍郎而得名“侍郎镇”(后毁于战火),磨店原本是该镇出行道上的歇脚地,逐渐汇聚了七里八乡与此,继而取代了原先侍郎镇的地位。

集镇因“水磨制粉”得名,石块雕磨工艺传承至今,形成独特的水磨文化。是旧时合肥东北乡首集,水上交通发达,许多石块运到集镇雕成石磨,集镇以卖磨出名。

磨店自明代设巡检司驻军,清代发展为“千家店、百家行”的商贸中心。老街青石板上留有骡马蹄印,见证了牲畜、建材交易的鼎盛时期。

磨店历史上属合肥县东乡,合肥解放后,磨店归属肥东县,历经辗转后附属合肥市。2002年,磨店从肥东县划归合肥市瑶海区,到了2010年,新站实验开发区建设,磨店从瑶海区划到了新站区,如今的磨店已经成为新站高新区的核心区和“排头兵”。

合肥,因历史而厚重;因科技创新拼搏而得名,而磨店所在的新站高新区更是合肥这座“风投城市”的起源和发展地,“芯屏器合”正是新站的代名词。

集成电路,新型显示,元宇宙等产业以京东方,维信诺等为代表在磨店聚集发展,成为具有国际影响力产业。

这里也是整个合肥人口入住青年最多的片区,每年有大量年轻人选择安家置业

一个个青春靓丽的身影流动在磨店,也让磨店时刻洋溢着青春的气息~

磨店大学城坐拥二十多所高校,教育发展之路画上了成了“浓墨重彩”的一笔。

以前从市中心四牌楼,大钟楼去磨店的时候,还坐的蹦蹦车过去。后来终于通了一辆公交车了,那时候在磨店还没这么繁华,路都没怎么修通,301底站是涉外经济学院,那时候很多老合肥人都喜欢去磨店老街淘点土菜和宝贝。

不同的人,不同的人生,交汇在磨店,不生硬,也不别扭。

磨店老豆腐,水豆腐,臭豆腐,李鸿章大杂烩,少荃湖鱼头,磨店豆腐圆子,骨头汤,五黑鸡,泥鳅挂面,干锅千张,渣肉…

在磨店,舌尖上的美味是豆腐给的,尽管现在有太多人间美味,挑剔的梦哥还是独爱这样的味道。

磨店豆腐“小葱拌豆腐,一清二白”。

“磨店豆腐”,发迹于明崇祯年间,在清嘉庆十四年(1809)李氏立谱,自慎所起,李氏自成一体,尊卖豆腐的李心庄为始祖,李(许)慎所为李氏一世祖。用熊砖井水将黄豆浸泡3至5个小时,熊传井的水质清澈甘甜;用大石磨将黄豆水磨很细,再用手纺布筛滤细渣,把生豆浆倒入大锅中用柴灶煮沸后,放入大缸中用石膏作为凝固剂的点豆腐,静置几分钟豆浆凝固成豆腐花。用布把豆腐花包起来,放入木制磨盘,盖上配套压板压制后成为水磨豆腐。

李鸿章曾经将磨店豆腐送给慈禧太后,这位 “老佛爷”品尝后,大赞“磨店豆腐味道真好!”

只可惜磨店豆腐这么好的招牌,在如今,并没有得到更好的宣传,发展,只局限在了磨店。据悉,目前合肥市新站高新区市场监管局正联合磨店社区,欲将有着百年历史的“磨店豆腐”打造成下一个合肥“地理标志”。磨店社区积极探索“豆腐文化+产教研学”路径,计划推出豆腐制作体验、文化展览等活动,吸引游客深度参与,带动农产品销售。同时,通过拍摄纪录片、借助自媒体平台推广等途径拓展销售渠道,增强品牌知名度。

若合肥加以更深层挖掘和发展,必将成为类似八公山豆腐,采石矶茶干,黄山茶干等,成为合肥乃至安徽代表性的“美食文化”。

老合肥人,不得不知道一道菜—“李鸿章大杂烩”。

当年(光绪十二年,即1896年),李鸿章在美国宴请老外时,因菜不够吃,急令厨师将所剩无几的海鲜等按家乡做法烹一锅“杂碎”,谁知歪打正着,在厨师的高超技艺下,“杂碎”俘虏了美国人的胃。美国唐人街华人开的餐馆,杂碎大多命名为Chop Suey。杂碎馆的食单上,也必定有“李鸿章杂碎”这道菜。

驰名国外,在美的中餐馆莫不有此菜,

随之北京、天津卫、直隶乃至合肥,全国各地“大杂烩”都是响当当的压轴大菜。

历经百年变迁,李鸿章大杂烩早已从宴席上的“应急之作”变成了安徽菜的经典代表,更是安徽人待客时的“诚意之选”。在安徽的老字号菜馆里,这道菜的做法不断改良,但始终保留着“杂而不乱、鲜而不腻”的精髓。成为各大徽菜馆的“招牌菜”。

在合肥、芜湖等城市的宴席上,它是必不可少的“硬菜”,象征着团圆与丰盛;在外地的徽菜餐厅里,它是食客了解安徽饮食文化的窗口,用一碗热汤温暖着游子的乡愁。

这道跨越百年的菜肴,用最简单的“烩”法,将山珍海味与寻常食材融合,正如磨店人包容务实的性格。一口热汤下肚,尝到的不仅是食材的鲜美,更是一段历史的余温,一份家乡的情怀。

如果你有机会来到磨店,一定要尝一尝这道“李鸿章大杂烩”,在浓郁的汤汁里,读懂磨店人的生活智慧与待客之道。

磨店文忠路的“文忠”,正是李鸿章的谥号。除此之外,李鸿章,号少荃,少荃湖得名于此。

提到磨店,还有一个传奇人物,不得不提。

王亚樵(1887年—1936年),安徽合肥磨店人,一生极具传奇色彩,行事风格类似于古代的侠客,是威震旧时上海滩的斧头帮帮主、铁血锄奸团团长,民国史上的“杀手之王”和“民国第一杀手”。在上海滩为安徽劳工组织成立了斧头帮,王成了帮主,连上海滩黄金荣、杜月笙都礼让他三分。

国民党军统少将沈醉曾这样说过:“世人都怕魔鬼,但魔鬼怕王亚樵。”

如今新站高新区有一条亚樵路,地处二十埠生态廊道,这里正是王亚樵的家族墓。整个墓地在一个坐西朝东的坡地上,墓地朝阳,前面开阔,前后还有两片杨树林掩隐,东面树林的前面有一条小河,细水清清。西面树林的后面有一口水塘,里面芦荷满塘。真是前有小桥流水,后有荷塘林荫,地势好,风景好。

希望在新站区“大田变小田”生态建设的契机,后期可以改造成为一个爱国教育地。

〝千古磨店杨柳绿,半湖淡雾百花妍。”

“湖光山色胜芳春,画里老街笔会吟。”

“秀水仿生臻境妙,当惊天下新一站。”

“香随豆腐归幽巷,日落文忠慕古情。”

“相看两不厌,只缘身在少荃湖。”

合肥新站高新区少荃湖副中心磨店美食街。正在加速改造升级中,徽派建筑,青瓦白墙,砖雕门楼……

科技创新浪潮奔涌传统文化焕发新生。庐州智慧密码在少荃湖畔正驱动着一个面向未来的创新智慧新城。

东连烟波荡漾的少荃湖,职教大学城,合肥智慧产业园,黉街,西邻“锦绣王圩”农家乐积聚区,少荃体育中心。是一个集人文气息与自然景观优势于一身的徽派马头墙特色老街。

其中,磨店美食街正在改造升级中,投资2.5亿,分一二期建设,其中涉及改造面积约6万平方米,计划新建面积约6万平方米。

分为四个不同风格组团(西街、中街、东街、游园),含十八个特色文化主题场景。建成后,这里将成为合肥东北部最具人气和特色的商业街区,让科教,科技与古镇底蕴,美食文化交相辉映。

这里

望得见烟火,看得见水

记得住千年文脉

这里

追得上“芯屏”,听得见“未来”

触摸得到科技脉动

可能千年之后

李鸿章和王亚樵再来这片热土

会感叹一声

一生痴绝处,“追”梦到磨店

显然,未来的磨店正从人口红利向人才红利转变,被低估的磨店一直在悄悄变化,交通核心,高新技术强区,经济和人口大区逐渐会成为新站下一个的新标签。

不过对磨店人来说,没什么特别的事儿,大家对磨店的评价高与低,磨店人真的不怎么在意。

正如他的名字一般,“好事多磨”

在磨店,聚拢来是烟火,摊开来是人间。

不争不抢,不急不躁,不攀不比

幸福新站,我们相信更美好的磨店

还没有评论,来说两句吧...