司马狂/文

柴门斜掩绿苔深,一坞烟云自可吟。

数点雨痕侵石径,半畦蔬色过墙阴。

闲时煮雪烹茶候,醉后披星把酒寻。

莫道此中天地小,春来桃李满山岑。

此前我去柔川的时候,走到村庄的尽头,瞧着远处隐隐绰绰似乎还有村落,本欲前往一探究竟,奈何日头偏西,时间不允许,也就只能作罢。不曾想,阳坑源出来后,坑口乡政府的汪齐君有公事要往居家坞而去,我也就客随主便跟着同往。车子是往柔川张曙故居对面那条马路开的,一路往前过了柔川,这不就是上次我不曾到过的柔川继续往里的村子嘛,果然我和它还是冥冥中有缘分的。此村有个在歙县绝对不会重名的名字——居家坞。

僻处深山,这是制约居家坞当下发展的关键,可也正是因为这个缘故,居家坞那些个老宅子反倒保存了下来。虽然此间亦是人去楼空,但毕竟没有悉数倒塌,或者是被房屋的主人们推倒了重新鼎建房舍。相比于很多荣登中国传统村落名单的古村落,居家坞与之相比,那绝对是有过之而无不及。可惜的是,外面一点的柔川实在是名声太大,以至于居家坞反倒成了陪衬。寻常人,可能会专程来一趟柔川,但能继续往里走,到居家坞看一看的却是屈指可数了。

我检索了《歙县志》,居家坞这个村名是独一份的,全县仅此一家,别无分号,再看《歙县地名录》,只记载有“78户,287人”。循常理,以某家坞命名的村落,那基本上冠的就是村内村民的姓氏。而歙县一隅,居之一姓,我走村多年,还真就没有遇到过,居家坞之地,姓氏主要是江与张,亦无居之踪影。那莫非是此处旧时曾为居家人所有,后来居氏远遁,是故徒留其名?这类的村名来历,在歙县也是屡见不鲜的。就在我胡乱寻思的时候,翻到《歙县志》里关于江姓的记载,有居(朱)家坞族的内容,这就让我顿悟了。居家坞,原本应该是朱家坞,只是吾乡朱与居同音,遂有居家坞之误。只不过这居代朱,究竟是单纯的语音纰漏,还是朱姓之后的人家刻意为之,就不得而知了。

根据《歙县志》的记载,居家坞的江姓为萧江,是婺源江湾旃坑萧江后裔,是江文琮这一支的后代,始迁居家坞的是江文琮的孙子江汝保。志书记载,居家坞的江姓建了祠堂,堂号“余庆”,这个家族的行辈字是:德世若智仲,洪恩玄廷茂,应良以文士,有志立其家,谷贻於后嗣,垂庆衍千春。居家坞的江姓有外迁江苏丰县,并在当地衍脉的。截止2005年,江姓在居家坞传至“后”字辈,自江汝保始,共记25世。由此往前反推,居家坞的江姓大抵是元末明初那个动荡时期迁居此地的,毕竟生逢乱世,也唯有居家坞这样的地方,才能“苟全性命”。躲在山间的江姓族人,想必也是如同陶渊明在《桃花源记》里所写的那些人一样,过着自己的桃源生活的吧。

志书上有居家坞萧江的详细记载,却没有同样在居家坞定居的张姓任何记录,我个人揣度或许是柔川分支。不过,我在没有得到族谱资料之前,也只是按照常理分析而已,毕竟两村相去不远。可周遭张姓村落也有不少,若是猜测失误,那敬请留言指正。我能确定的事情是,居家坞张氏所属的祠堂堂号为“宝善”。之所以能确定这个,盖因我在居家坞找到一块石碑,碑文记的是江张二姓共建社屋的事情。大明天启元年两姓起造社屋,到了清代嘉庆二十一年,两姓又出资重建社屋。

这石碑本来应该是镶嵌在居家坞社屋里的,后来社屋被拆了,石碑被村民用来做了台阶。其实这块石碑并不值钱,但其所记载的内容,却是居家坞难得的一份史料。在我写居家坞时候,遍寻资料都没踪影的时候,它算得上是遗珠了。其所记载江姓余庆堂,与《歙县志》里的内容是一致的,由此也可以知道张姓的堂号断然不会有误。江张两家,共同出资修建社屋,也能够彰显出古代乡村治理的妙处,这两个姓氏不仅没有家族械斗,反倒是在居家坞真正实现了和谐共处,属实难能可贵!

所有到居家坞的人,都会去一座名为“乐山堂”的传统徽派建筑里观摩一番。宅外有新修的院墙,内里则是两栋并排而立的房屋,很明显当初是两兄弟一起建造的。如今的乐山堂两房各有长者居住,其中挂乐山堂匾的这边住的是江卫平老师。江老师对自家老宅如数家珍,有人登门,定然是一番详尽讲解,尤其是木雕里的各式故事,娓娓道来,引人入胜,毕竟是教了一辈子书的老先生。更有甚者,只要有人登门,江老师都会纠错:乐不读le,亦不读yue,应为yao音,典出“知者乐水,仁者乐山”一句。只是,如今的人最多就是在老人考问的时候,附和几句,又有几人真的能去思索乐山堂这个堂号,所蕴藏着的主人的价值观呢?

一座如此考究的房屋,其鼎建者想来也是文化人,而建屋所耗银两亦非小数,莫非是亦贾亦儒的徽商?房子的样式基本可以断定是清代后期的,而屋内又存有光绪三十年办的打谷机,上面写着置办打谷机的主人名字——江倬云。你看,从堂号乐山,到名字倬云,那真的无不透露着先贤的文采。云来山更佳,云去山如画;山因云晦明,云共山高下。山和云,又是极为贴切的两个词,这才是真的体现出传统儒家学子的文化底蕴来的。墙上有江老师先人画像,不知是否就是倬云翁本人,我也无法判断建房者就是江倬云。他们家族的故事,大抵也只有亲自去居家坞寻江卫平老师唠嗑,才能知晓一二。

和别的村落,不同姓氏各守一隅,互不打扰不同,居家坞的江张二姓已然是完全混居在一起了,姓氏间的物理隔阂早就被打破了。得江老师协助,去了一栋老张家的宅子参观。屋内有一座同江宅那座一般无二的打谷机,只是上面款识写的是“张胜人悰”,我实在无法断句。张宅的建造时间和江家房子应该相差不会太久远,这里最大的特点是格子门用上了玻璃。而外面的木门上包了铁皮,上面刻着对联,只是那字迹模糊,我不敢轻易识读。

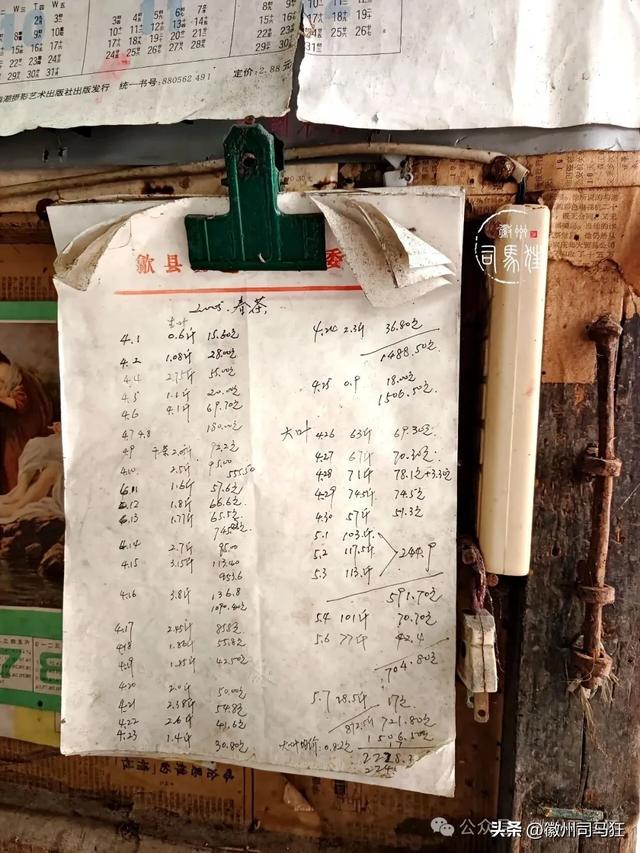

如果是江倬云老宅,属于乍一看普通,内里则是藏着各种精细活的话,那么另外一栋江姓老宅,则是从外表上看,就是一个字形容——豪横,这不是贬义词,是单纯的形容其气势豪横。你看它占地面积大,开窗又多,端的是尽显豪气。可惜的是,这宅子明显荒弃了多年,杂草都从窗户上漫出来了。幸运的是,正好有村民开锁进去,遂腆着脸尾随而入。入内,那真的是了无人气,杂物零散地抛着。一片狼藉中,我发现了两只同属江智峰的杯子。一只是1991年他从休宁师范毕业时候学校发的,另一只则是1992年他在四安小学任教时候教师节学校发的。90年代的师范毕业生,那真的是农家子弟中的翘楚。再往后的居家坞子弟中,还有清华大学毕业的高材生呢。越是大山里的农家子弟,读书越是有股子狠劲,因为他们深知唯有读书才是走出大山改变命运的机会。

我之前在写中塝的时候,误以为三天两头在阳坑拍视频的“桶”就是那边人,经方诚辉指正才知晓桶其实是居家坞人,更为巧合的是江智峰老师还是他的姑父。据桶说,江老师祖上建房的时候,是给兄弟两人各建了一栋。只是这两处宅子并非毗邻而建,不知道是否是当时没有地基的缘故。但比起两栋房子,我更感兴趣的是能有财力建造两栋“豪宅”的这位先贤,他的人生故事又是怎样的?想来,也是充满了传奇色彩的,毕竟一个山沟沟里的人,最后能留下这样两栋宅子就是这传奇人生的佐证。我更想知道,房子主人后代的故事,因为中间历经特殊时期的波折后,他们深藏在基因里的那份能量,一定是能够让他们卓尔不凡的。

居家坞的老房子其实建造的时间都不会相差很远,我个人的推断是,这里有某位前辈,因了机缘巧合成就了一番事业,而后带着居家坞里的其他人一起外出闯天下。亦或者是,某位前辈勤劳肯干,硬生生把自家房屋打造得众人羡慕不已。于是,村民们纷纷效仿,一家接一家的盖起了大宅子。不论是哪种,都是居家坞人的骄傲。只是这么多的老宅,藏在此间,最终能否再屹立几十年呢?谁又知道呢?

还没有评论,来说两句吧...