告别中原大地一马平川的辽阔,列车穿行在愈发稠密的群山间。当遵义的山峦第一次映入眼帘,我忽然意识到天地原来可以以这样的方式存在——不像故乡那种地平线与苍穹毫无保留的对望,这里的山岭总是错落有致地交错着,仿佛亘古以前大地在这里打了个褶皱,从此便再未舒展。

黔北的山是墨绿色的。不同于河南黄土平原的明亮开阔,这里的绿色层层叠叠,从浅翠到深黛,仿佛被雨水反复浸润的宣纸,洇染出无穷无尽的层次。山形也不似江南丘陵那般低伏柔婉,而是带着几分嶙峋的骨气,从平地陡然拔起,又在峰峦间裂出深深的沟壑。汽车在盘山公路上迂回前行时,常能看到山腰间浮动着薄纱般的云雾,那些墨绿的山尖在云隙间若隐若现,恍若一幅正在徐徐展开的水墨长卷。

遵义城的格局便生长在这样的山峦之间。老城区的街道顺着地势起伏,青石板路被岁月打磨得温润如玉,两旁是依山而建的木结构民居,黛瓦灰墙,檐角微扬。新城则在山坳间铺展,现代建筑与山体相互迁就,形成一种奇妙的共生。最令人称奇的是,这座城市虽处群山环抱之中,却无逼仄之感。湘江水穿城而过,沿岸垂柳拂堤,每隔数步便有石阶通向水边,三三两两的市民坐在石阶上垂钓,静谧得仿佛与闹市处在两个时空。

这里的雨水来得频繁而温柔。不像河南的雨要么酣畅淋漓要么杳无踪迹,遵义的雨总是悄然而至,细密如雾,沾衣不湿。雨后山间会蒸腾起薄薄的水汽,整座城市仿佛被笼罩在浅灰色的纱幔中,空气中混合着泥土与植物的清新气息。街边的屋檐下常能看到坐着小凳的老人,一边看着迷蒙的雨幕,一边慢条斯理地编制竹器,手指翻飞间,青绿的竹篾渐渐变成精巧的器具。这种从容,与北方急雨来临时人们匆匆收衣纳物的场景截然不同。

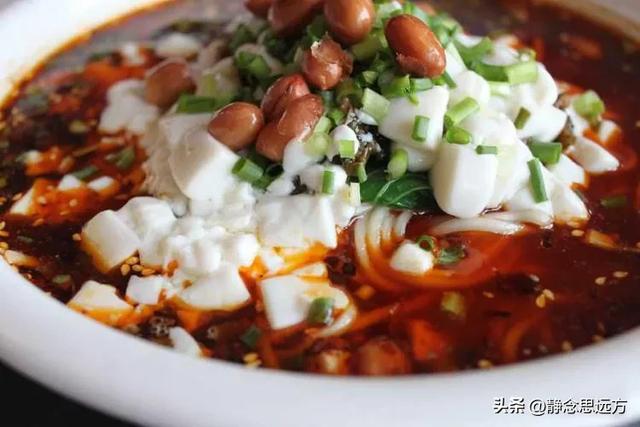

饮食文化最是体现一方风土。作为一个吃惯面食的河南人,我第一次见识到遵义人对辣的诠释竟如此丰富多彩。糟辣椒的酸香、糊辣椒的焦香、油辣椒的醇香,构成了黔菜风味的骨架。在丁字口的老巷里,我尝到了用当地特有的朝天椒制作的羊肉粉,汤头醇厚,辣而不燥,配上爽滑的米粉和炖得软烂的羊肉,吃得人额头微微冒汗却欲罢不能。更让我惊讶的是折耳根这种食材,初尝时那股特别的气味令人不适,但细细品味后,竟能体会到其中蕴藏的山野清气。这些味道与河南的胡辣汤、烩面截然不同,却同样深刻地连接着土地与人的情感。

遵义最令人动容的,是那种沉淀在日常生活里的历史感。1935年的那个冬天,这座城市被永远地写进了中国历史的篇章。会议旧址那栋灰砖小楼静静地立在街边,参观的人们放缓脚步,轻声细语,仿佛怕惊扰了历史的沉思。楼前的槐树已是合抱之粗,枝叶在风中沙沙作响,像是在诉说那些永不褪色的记忆。这种历史感并非仅仅保存在纪念馆里,更流淌在城市血脉中——街角茶馆里老人们谈论往事时的神情,中小学课本里反复出现的乡土教材,甚至寻常人家堂屋里悬挂的墨宝,都隐隐透着一份对历史的珍重。

黔北的少数民族文化为这片土地增添了别样的色彩。在周边村寨,时常能看到身着传统服饰的苗族、仡佬族妇女,她们发髻上的银饰随着步伐轻轻摇曳,发出细碎的清音。这些民族大多依山而居,他们的吊脚楼巧妙地适应着陡峭的地形,楼下半敞的空间饲养家畜,楼上住人,回廊的栏杆上晾晒着玉米和辣椒,呈现出一幅生动的生活图景。民族节日时,芦笙的乐声会响彻山谷,绣着繁复花纹的衣裙随风起舞,那种蓬勃的生命力,是从大山深处生长出来的艺术。

离开遵义前,我登上了城西的凤凰山。俯瞰整座城市,但见群山环抱中,湘江如带,新城老城错落有致地铺展在山谷间。远处,山峦连绵直至天际,云雾在山腰缠绕不去。我想起了河南平原上那种一目千里的开阔,两种地理环境造就了两种不同的生活哲学:平原人民的目光往往放得更远,而山城的人们则更懂得在有限的空间里经营生活的深度。

回程的列车再次穿行在群山之间,我闭上眼,脑海中浮现的是遵义那墨绿色的山峦、雨雾迷蒙的街巷、红油滚滚的羊肉粉、会议旧址那棵苍劲的槐树……这些画面交织在一起,构成了我对遵义的全部印象。这座黔北城市不像中原大地那样坦荡如砥,却以其层叠的山峦和深厚的历史,展现了另一种存在的姿态——它教会我:山的存在不是为了阻挡,而是为了积蓄力量;历史的重量不是为了束缚,而是为了指引方向。

正如那次会议在危急关头为中国革命找到了新的道路,遵义这座城市本身,就是山重水复中见柳暗花明的生动诠释。在这里,山与城、历史与当下、民族与传统,所有这些元素都不是对立的存在,而是相互成就、共同生长。这种在局限中开拓境界的智慧,或许正是遵义给予我这个平原之子最珍贵的启示。

还没有评论,来说两句吧...