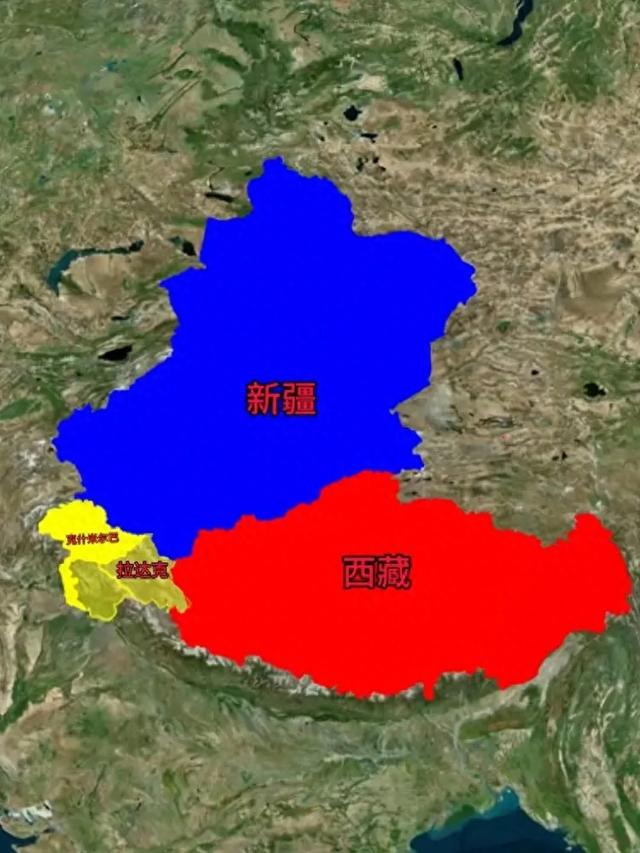

在平均海拔超过4000米的青藏高原西缘,喜马拉雅山脉与喀喇昆仑山脉之间,坐落着一片高原。

它的面积相当于7个上海,距离印度首都新德里仅300公里,比藏南更贴近南亚的核心腹地。

它就是拉达克,没有像藏南那样频繁出现在资源争夺的报道里,却被称作是“比藏南更重要”的战略要地。

那么是什么得天独厚的优势让它成为了这样的战略要地?又为什么说它是中国进入南亚最顺畅的天然通道呢?

拉达克的历史变迁

拉达克的历史脉络,在文物与文献中有着清晰的记录,敦煌藏经洞出土的文书显示,公元7世纪吐蕃将拉达克纳入版图后,这里就成为连接长安与南亚的重要纽带。

吐蕃使者带着茶叶、丝绸从这里出发,换回南亚的香料与宝石,驿站的马夫甚至在岩壁上刻下"大唐天可汗"的字样,见证着当时与中原王朝的紧密联系。

元朝时期,拉达克被明确标注为"纳里速古鲁孙",隶属乌思藏宣慰司管辖。

朝廷派来的官员在此丈量土地、征收赋税,如今在列城的古寺里,仍能找到藏文版《大元通制》的残片,这些法律文献的遗存,成为中央政权管辖此地的直接证据。

到了清朝,拉达克与中央政府的联系更加紧密,康熙末年,拉达克头人赴拉萨朝贡后,顺治帝赐予的纯金"拉达克王印"上刻有满、汉、藏三种文字。

这枚现藏于西藏博物馆的金印,以及户部档案中"拉达克贡赋"的记录,都印证了拉达克作为清朝藩属的历史事实。

但到了19世纪,英国殖民扩张改变了这一局面。

1834年,英国支持锡克王国入侵拉达克,当地土司曾向清朝驻藏大臣递交奏折,悲切地写道,"我等世为大清属民,恳请天兵救援",但当时的清廷正忙于应对鸦片战争,未能及时驰援。

1846年,英国单方面通过《阿姆利则条约》将拉达克并入克什米尔土邦,随后又虚构"约翰逊线"试图侵吞包括阿克赛钦在内的大片土地。

但1936年英驻克什米尔官员L.E.兰格上校的巡查报告中仍承认,当地商路主要通向中国新疆和西藏。

中国政府从未承认英国先前的非法划界,这一立场一直延续至今。

而拉达克本身也有着得天独厚的战略价值。

“战略要地”拉达克

拉达克呈现"两山夹一谷"的地形特征,它位于喜马拉雅山脉与喀喇昆仑山脉之间的印度河上游谷地,成为了青藏高原西缘唯一能自然连接中亚与南亚的门户。

从这里向南,距离印度首都新德里仅300公里,中间无险可守,向北则俯瞰阿克赛钦,219国道(新藏公路)从这里穿过,成为连接中国新疆与西藏的交通命脉。

水资源控制权让拉达克的战略地位更加凸显,发源于中国冈底斯山北坡的印度河,其上游干流及主要支流什约克河、努布拉河都贯穿拉达克。

这条河流滋养着巴基斯坦60%以上的耕地,是当地工业、生活用水和水力发电的生命线。

2025年4月,印度宣布暂停履行1960年签署的《印度河用水条约》,再次让拉达克的水源调控能力成为地区博弈的重要砝码,显示出谁控制这一区域,谁就掌握了南亚水资源的关键开关。

矿产资源的争夺更让拉达克成为新的焦点,这片高原蕴藏着超过百万吨的锂矿资源,在全球新能源转型的背景下,锂被称为"白色黄金"。

2025年3月,印度矿业部宣布计划在查谟-克什米尔地区勘探锂矿,试图通过开发拉达克及周边矿产资源提升自身在全球新能源产业链中的地位。

当前的军事部署更凸显了拉达克的战略重要性,2025年7月,印度加速推进诺玛和Nyoma空军基地建设,其中Nyoma基地海拔13700英尺,距离实际控制线仅50公里,预计10月启用后将成为全球最高可部署战斗机的基地,能快速部署苏-30MKI、阵风等主力战机。

与此同时,印度还修建了"达尔查-帕达姆-尼姆"公路和4.1公里的辛库拉隧道,以提升冬季物资运输能力。

中国则在阿克赛钦地区完善了雷达站、无人侦察系统和高原哨所,构建起立体防御体系。

2025年8月,中印外长会谈达成共识,同意通过对话机制维护边境安宁,但军事设施的持续建设仍显示出双方的战略戒备。

拉达克的未来发展,面临着外交协商与实际控制的双重压力。

拉达克面临的挑战

2025年8月,中印边界问题特别代表第24次会晤达成10点共识,同意设立划界专家小组,探讨在条件成熟地段推进划界谈判,并重开三处传统边境贸易市场。

这一进展为通过外交途径解决争议带来了希望,但双方在核心利益上的分歧依然明显。

印度坚持将"约翰逊线"作为边界依据,而中国明确表示西段边界尚未划定,历史依据和法理证据都站在中国这边。

2025年8月,拉达克的卡尔吉尔民主联盟和列城顶点机构发起联合绝食抗议,要求获得建邦地位、纳入宪法第六附表以保障自治权。

这场持续五天的和平抗议,反映出当地对印度中央政府治理方式的不满。

拉达克97%的人口为部落群体,佛教徒占60%,穆斯林占35%,独特的文化生态让他们对身份认同有着强烈诉求。

民众身份证上"藏族"与"印度公民"的标注矛盾,以及藏语招牌、六字真言等文化符号的持续存在,都显示出殖民历史与文化归属的深层张力。

资源开发的竞争可能进一步影响地区稳定,印度不仅在拉达克本土推进锂矿勘探,还在赞比亚、刚果等国寻找替代资源,试图构建多元化的供应链。

这种资源安全战略与中国在新疆大红柳滩的锂矿开发形成对比,可能引发新的地缘经济博弈。

同时印度河水资源的调控问题悬而未决,一旦水资源分配出现重大变动,不仅会影响印巴关系,还可能波及整个南亚的农业和能源安全。

尽管印度将拉达克设为中央直辖区,但这一举措始终未得到中国和巴基斯坦的承认,联合国等国际组织对此也持谨慎态度。

结语

从敦煌文书到清朝金印,从丝绸之路南道要冲到现代地缘枢纽,这片土地的每一块石头都刻着中华文明的印记。

印度的军事部署和行政调整,改变不了拉达克与中国在历史、文化和法理上的深刻联系。

没有人可以改变拉达克的中国主权属性,这片高原的未来,终将回到历史与法理划定的轨道上来。

还没有评论,来说两句吧...