秋访红村忆大捷

——大坪古村落的烽火与烟火

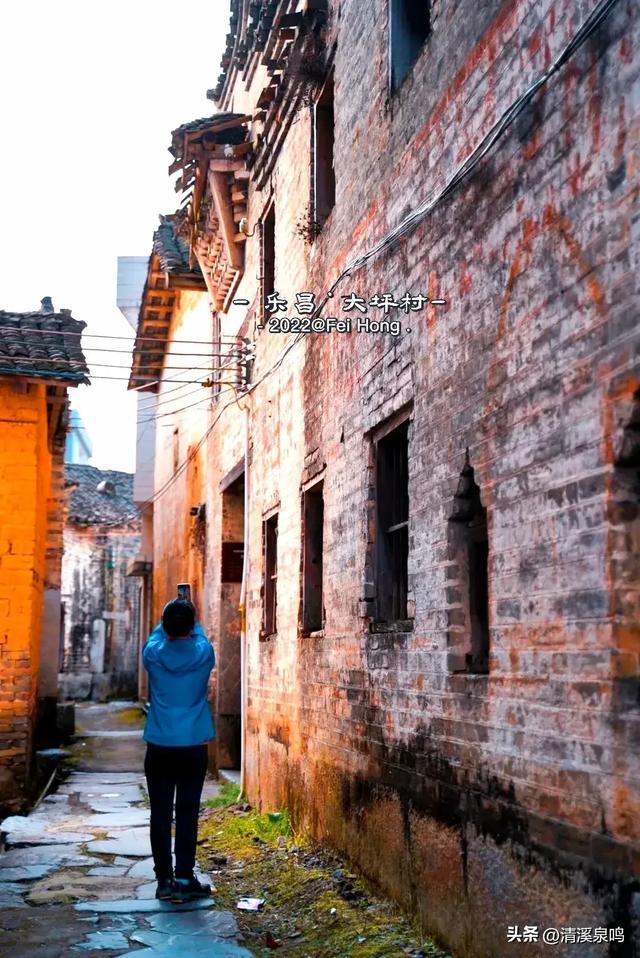

暮秋的阳光穿过大坪古村落的老树叶,在黛瓦青砖上投下斑驳的光影。风里裹着晚稻的清香与桂花的甜润,牵着我的脚步走进杨家寨——这片曾见证朱德元帅布下决胜棋局的土地,正如诗中“黛瓦青砖老”的意境,在秋日里更添几分沉郁与厚重。

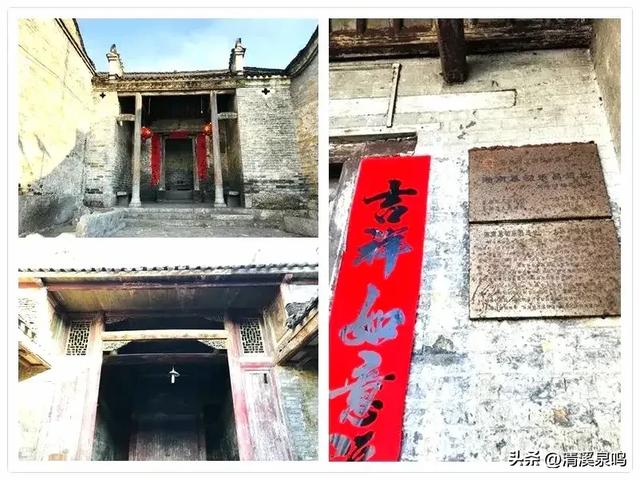

杨家寨的青石板路被秋雨润得发亮,踩上去足音清越,像在应和八十余年前的烽火回声。村口的砖木老屋仍保留着当年的模样,讲解员推开一扇贴着褪色春联的木门,指着堂屋八仙桌说:“1928年初,朱德同志就是在这里召开秘密会议,敲定了坪石战役的作战方案。”墙上悬挂的老地图上,红笔勾勒的进军路线依然清晰,当年工农革命军不足两千人,面对许克祥六个团的精锐兵力,朱德提出“避敌锐气、以逸待劳”的策略,还笑着鼓励大家“五支梭镖可抵一条枪” 。墙角展柜里的一盏马灯落着薄尘,据说当年朱德曾借着这灯光,与陈毅、王尔琢反复推演战术,直到东方泛白。

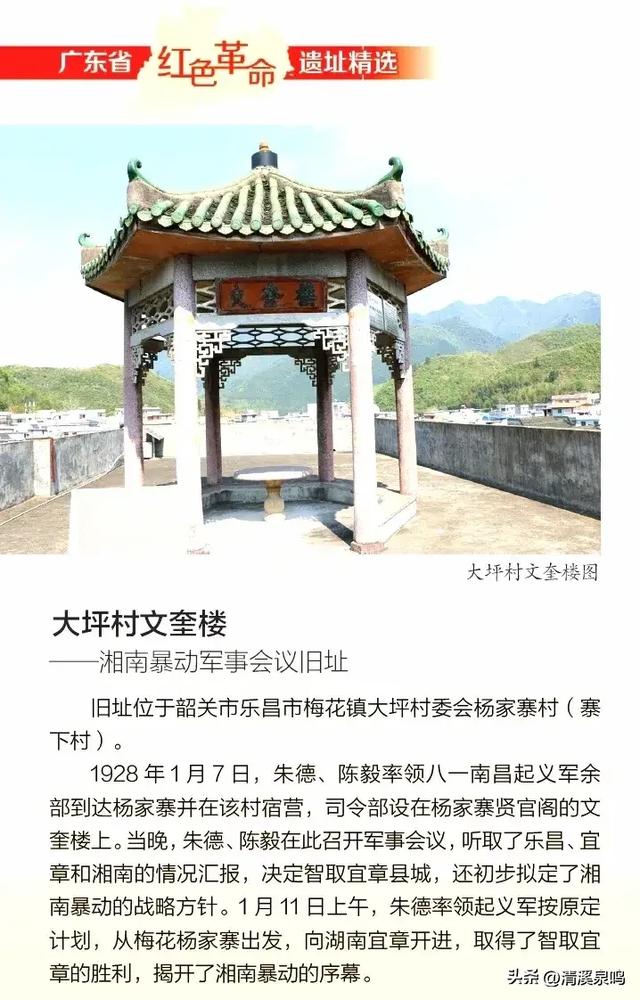

顺着巷陌前行,文魁楼的飞檐在秋阳中格外醒目。这座青砖楼阁不仅藏着古村的文脉,更记录着军民同心的传奇。讲解员说,当年朱德派共产党员谭新化装成货郎,肩挑货郎担穿梭于敌营侦察,正是文魁楼的楹联匾额为他作了掩护 。楼前的晒谷场上,几位老人正翻晒新收的稻谷,其中一位指着远处的山岗回忆:“我爷爷说,当年两千多乡亲扛着梭镖、锄头赶来支援,就埋伏在那片山林里,等朱德同志一声令下,满山都是‘为死难烈士复仇’的呐喊。”秋风掠过晒谷场,仿佛带回了1928年1月31日的激战声——工农革命军正面强攻、农军侧翼包抄,把骄横的敌军打得溃不成军,许克祥最终只能脱下将官服,混在乱军中乘小木船逃窜 。

暮色渐浓时,“三步斋”的灯光暖了起来。这家藏在古巷里的农家馆子,正飘出秋季特有的香气。老板娘端上刚蒸好的黄糍粑,这道又名“灰水糍”的客家美食,是用本地新收的糯米加植物灰碱水捶打而成,色泽金黄,咬开时糯米的软糯裹着花生碎的香甜,还带着淡淡的草木清香 。“当年朱德同志和战士们在这里休整,乡亲们就把仅有的糯米拿出来做糍粑,让他们垫垫肚子好打仗。”老板娘一边说着,又端来一盘香芋扣肉,肥瘦相间的五花肉与本地炮弹芋头层层相叠,酱汁浓郁醇厚,“这芋头是秋里刚挖的,粉得掉渣,就像咱这的日子,越过越扎实。”

然后,我特意去了村里的红色餐厅。墙上的老照片里,朱德正与农军战士分享糍粑,如今餐桌上的菜品依旧带着当年的印记。最动人的是一盘辣椒炒腊肉,腊肉是去年冬腌的,辣椒是本地刚收的“香辣王”新品,鲜辣爽口 。邻桌的退休教师指着菜盘说:“坪石大捷后,朱德同志就是在这一带分发缴获的物资,还笑着说‘许克祥成了咱们的“运输大队长”’,这话传到现在,成了老辈人教育娃的故事。”我夹起一块腊肉,辣意直窜鼻尖,却忽然懂了这味道里的深意——正是先辈们在烽火中种下的信念,才收获了如今餐桌上的安稳与香甜。

离开时,秋阳正为文魁楼的匾额镀上金边。回望杨家寨的黛瓦群落,那些藏在砖缝里的故事、融在美食中的记忆,都在秋风中愈发清晰。朱德元帅曾说坪石战役“帮助我们起了家”,而此刻我深知,这场大捷留下的不仅是缴获的枪炮,更是融入血脉的红色基因 。秋风吹过古村,带着稻香与烟火气,也带着先辈的嘱托,在每一寸土地上静静流淌,温暖而坚定。

(白春明 2025.9.24)

(部分图片来自网络好友致谢)

还没有评论,来说两句吧...