【瓯越风情 · 洞头 · 东屏金沙滩】

文&图叶望庆

沙 滩

洞头金沙滩,藏在东屏街道的臂弯里,像一串被海水打磨了千百年的金链子。这里三面环山,一面临海,沙子好得不像话——细如粉末,匀净得像被海风筛过千万遍,颜色是明亮的金黄,在阳光下泛着温润的光泽。赤脚踩上去,软绵熨帖,恍若踩在刚出炉的粟米粥上。从前,这里是当地渔村孩子们的秘密基地;后来渐渐成了游客的乐园,却始终保留着一份未被过度雕琢的朴拙。

我们几个退休老伙计特意选了周一出行。周六周日人多,连海风里都裹着喧哗,倒不如工作日来,独享这片金黄的宁静。从温州家里驱车出发,一个多小时就到了。穿过灵霓大堤,拐过几道山弯,那片金灿灿的沙滩突然撞进眼帘,像大地悄悄摊开的一张金色请柬。

沙滩边上是丽笙酒店,更远处,一片面朝大海的楼盘正拔节生长。我们望着那些楼房,心里忍不住嘀咕:这般风水宝地,本是造物主最慷慨的馈赠,如今却要被切割成一间间“海景房”,何必呢?有些风景,本就不该被钢筋水泥丈量——留一片金黄的沙滩给浪花,留一段安静的晨光给休闲度假的人们,留一些未被命名的空白给天空和大海,这才是生活最本真的模样。

这片沙滩也是有故事的。据说从前这里的海浪特别凶,常有渔船遇险。后来渔民们在岸边种了木麻黄防风固沙,年复一年,竟慢慢淤积出了这片金色的沙滩。上世纪八十年代,第一批游客被这金黄的沙粒吸引而来,他们说这沙子像极了澎湖湾的沙滩,于是“金沙滩”的名字不胫而走。再后来,这里成了婚纱照的外景地,成了孩子们堆城堡的乐园。

此时,阳光刚漫过东屏街道的山脊,金沙滩已醒得通透。沙粒像被海风磨细的碎金,踩上去时,凉意顺着趾缝漫上来,又很快被初阳烘得温软。潮水退得轻缓,留下的波纹在沙面上织着淡银的网,偶尔有小蟹从网眼钻出来,转瞬又藏进沙穴,只留下个极小的圆洞,像谁不小心滴落的墨点。

一见沙滩,我们便迫不及待地踩了上去。那细腻的金沙,瞬间让我想起上世纪流行于台湾的校园歌曲《外婆的澎湖湾》。当年读警校时抱着吉他,对着夕阳唱这首歌的场景,突然清晰得仿佛在眼前重现。我们在此拍照留影后,便往码头走去——此行的目的之一,是出海。

出 海

从金沙滩的码头登船时,海风还带着沙粒的温软。船身一离岸,海风便换了模样,裹着咸湿的凉意扑在脸上,风从四面八方涌来,吹得衣角猎猎作响。岸边的人声与楼影渐渐推远,金沙滩的金黄像一幅卷轴缓缓收起。

船头破开海水,浪花在两侧翻涌,初时是乳白的泡沫,稍远些便化作深蓝的绸缎,在秋阳下泛着碎银般的光。这才是海的本相——不是沙滩边的浅碧,而是一片铺到天边的蔚蓝,带着无垠、深邃与咸腥气息的辽阔。

船老大是个皮肤黝黑的本地人,操着带海腔的温州话,手指向远方云雾里的一点轮廓:“那是北麂岛,虽然岛屿看得见,但开船得大半天,岛上住的多是老渔民,守着祖辈传下的渔网过活。”我们顺着他指的方向望,只看见蓝与天融在一起的淡影,倒更觉出“百岛洞头”的实意——这海上不是孤零零的岛,远的、近的,大的像卧在海里的山,小的像浮着的礁石,星子似的散在蓝水里,每一座都藏着自己的故事。

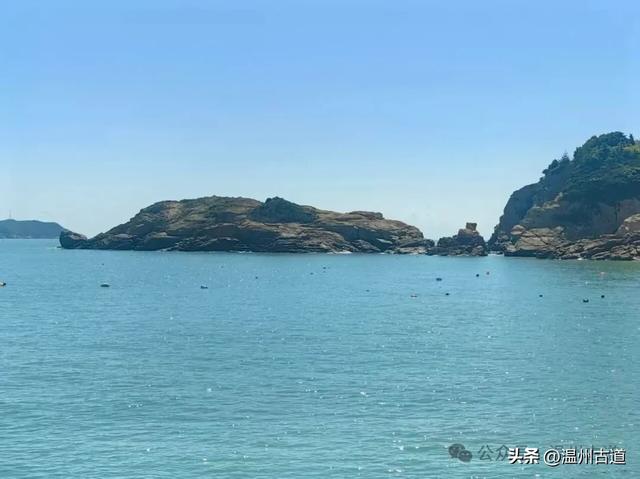

船行片刻,第一个清晰的身影便是右侧的仙叠岩。从海上看它,比在陆地上更觉震撼:陡峭的岩壁直插海中,赭红与灰白相间,层层叠叠,如神人堆叠的巨石。传说这是神仙点化海岛时,信手叠放的奇石,欲为渔家构筑海上屏障,故名“仙叠”。

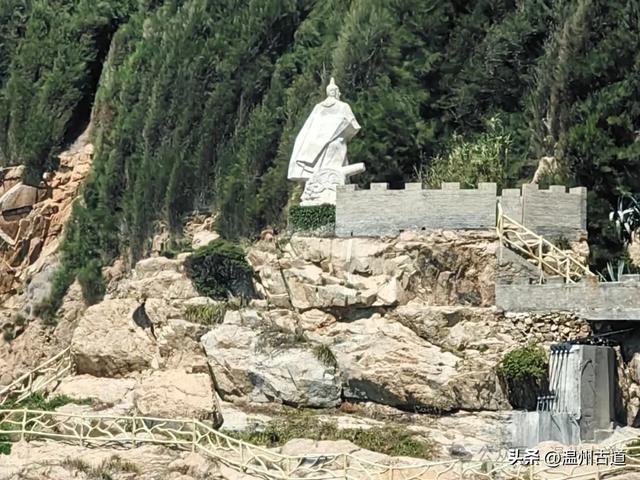

如今栈道沿崖而建,悬于岩壁高空,脚下是翻腾的海浪,走上去,胆小者腿软,胆大者却觉天地尽在足下。从海上仰望,才知这岩壁的壮烈——它不是静止的风景,而是千百年来与风浪搏斗的、伤痕累累的脊梁。是抗倭守岛的屏障。

最显眼的是岩顶那尊戚继光雕像,一身戎装,面向大海,连衣袂的褶皱都透着凛然——船老大说,明朝时倭寇常扰这带海域,戚继光带兵在此设防,以仙叠岩为瞭望台,烽火传讯,刀剑相迎。

离仙叠岩不远,便是半屏山。这岛从海上看极像被劈成两半的屏风。据说,地质学家曾考证,它与台湾高雄半屏山原本是连在一起的,亿万年前地壳运动才“撕”成了两截。这种“山水相连”的自然景观,与传唱的“半屏山,半屏山,一半在大陆,一半在台湾”民谣,成为两岸“血脉同根”的见证。

半屏山临海的断崖长达两公里,如刀劈斧削,垂直入海。从陆上看已是奇观,从海上回望,才真正明白什么叫“山海相争”。阳光斜照,岩壁上光影斑驳,风化与海蚀的痕迹历历在目。

船老大指着一处突出的岩角:“看,像不像一头大象在饮水?”我们凝神望去,果然——象鼻垂入海中,象耳迎风招展,象眼深邃如洞。那是大自然亿万年的呼吸雕琢的杰作。传说这山本是一座完整的山脉,因地壳断裂,一半沉入海底,一半留在人间;而留在人间的这一半,又因思念对岸,渐渐风化成形,化作无数眺望的姿势。

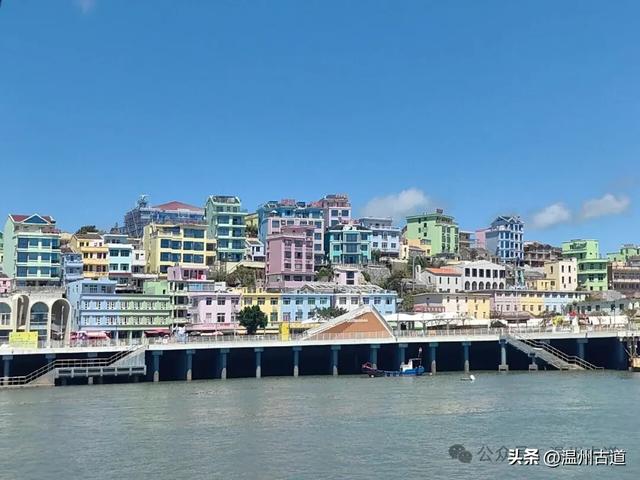

最后一站,是小有名气的七彩渔村——韭菜岙的对岸,那个被画笔染过的渔港。远远望去,比在陆地上只瞥见一角要完整得多:整个渔村像撒在山脚下的彩色积木,红的、黄的、蓝的房子沿着海岸线错落排列,与蓝天、碧海、远山相映成趣。几只渔船静静泊在湾内,船身随着潮水轻轻磕碰,发出慵懒的声响。

这里原本是老渔寨,渔民们世代以海为田。后来年轻人回乡创业,把老屋刷上颜色,开起民宿、咖啡馆、海产铺子。这种“用色彩点亮村庄”的设计,与希腊爱琴海岸“以颜色定义风格”的逻辑高度契合,仿佛是将圣托里尼的蓝白童话复制到了东海之滨,形成独具魅力的“东方海岛童话”,成了温州乃至浙江的“网红打卡名片”。

返航时已是晌午,阳光把海面晒得暖融融的。我们靠在船舷上,再看那些岛、那些岩、那些彩色的房子,瞬间明白了“换个角度看洞头”的意思——陆地上看见的是山海的近景,而海上看见的,是它们嵌在大海里的全貌,是风与浪的故事,是人与海的相守。风还在吹,浪还在晃,那片蔚蓝里,藏着洞头最动人的模样。

我们曾以为,看洞头,只需一双脚、一片沙滩。如今才懂,真正的洞头,在海上。在那片深蓝的移动视角里,山更峻,岛更远,而人心,也更接近辽阔。船尾的浪花碎成盐粒时,我终于懂了洞头人总说“不登船,不知洞头魂”的深刻含义。

还没有评论,来说两句吧...