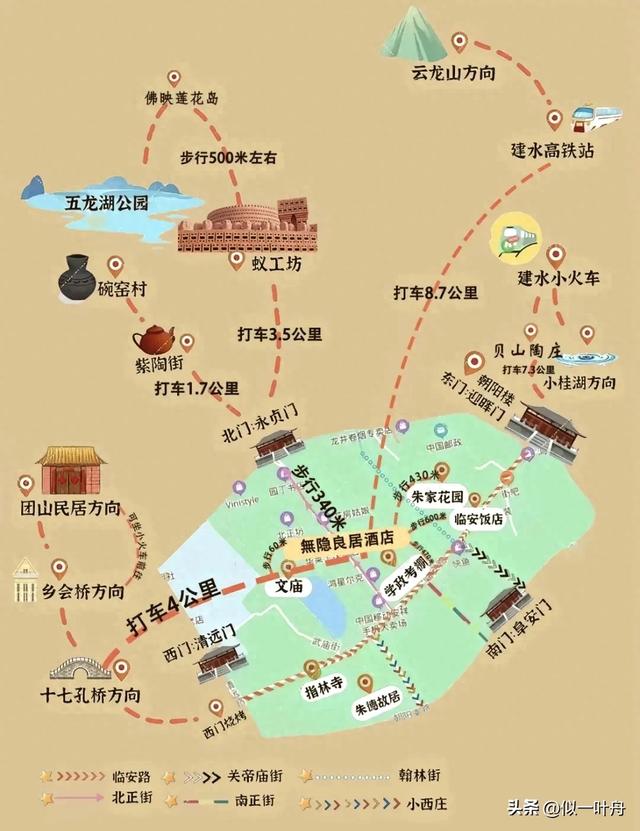

建水古城是一座千年历史名邦。城内有着保存完好的明清建筑群,青石板路与市井烟火,充满了古朴的韵味。

在这里,你可以漫步在古老的街道,感受岁月的痕迹,欣赏精美的古建筑,能品尝各种特色美食,可以住青瓦砖墙的大院,体验当地的传统文化;还可以看大溶洞,坐米轨火车,可以见到真实版的“废物城堡”还可以在新时代坐标里打卡留下独特的美照….如果想了解就跟着我一起走一走。

清晨早早出发来建水的17孔桥也叫双龙桥。晨光下的双龙桥金桥倒映在河面,横跨泸江河与塌冲河上;河岸垂柳和鲜花梳妆伴美,围着河岸临着马路临着庄稼碧绿。这正是中国18座著名大型古桥之一的17孔桥的匠心独到之处。 有人说17孔桥是横卧在泸江河上的一把玉梳,把流水梳成了绵长的诗。看它青石板铺就的桥面被岁月磨得发亮,像一块被无数手掌抚过的碧玉,带着温润的光泽。十七个桥孔一字排开,在水面上投下对称的弧线,远看竟像一串穿在绿丝带上的玉扣。据说,汛期水满时,孔孔相连,碧波从桥洞下漫过,带着两岸的柳影与天光,似流水在这桥洞的韵律里哼起古老的调子;枯水季水浅时,桥孔便成了框景的画,框住白云的倒影,框住芦苇的轻摇,也框住行人不经意投来的目光。

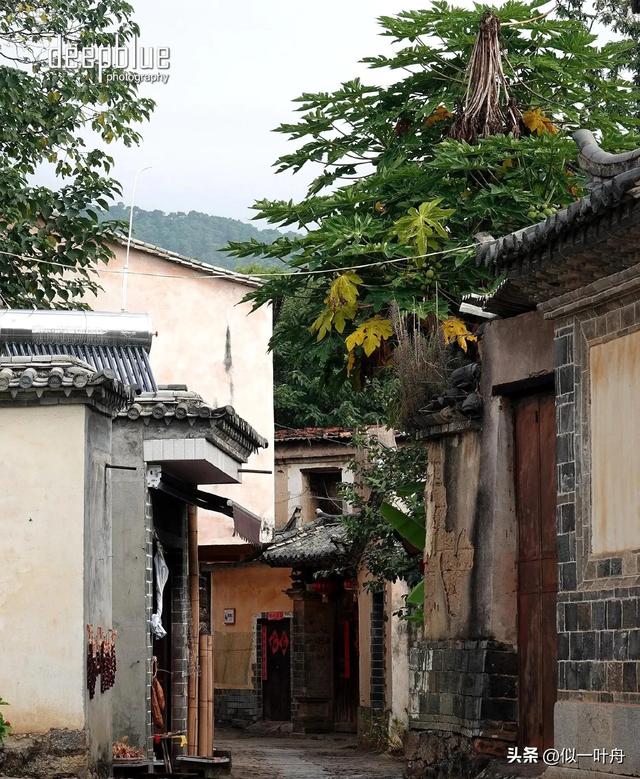

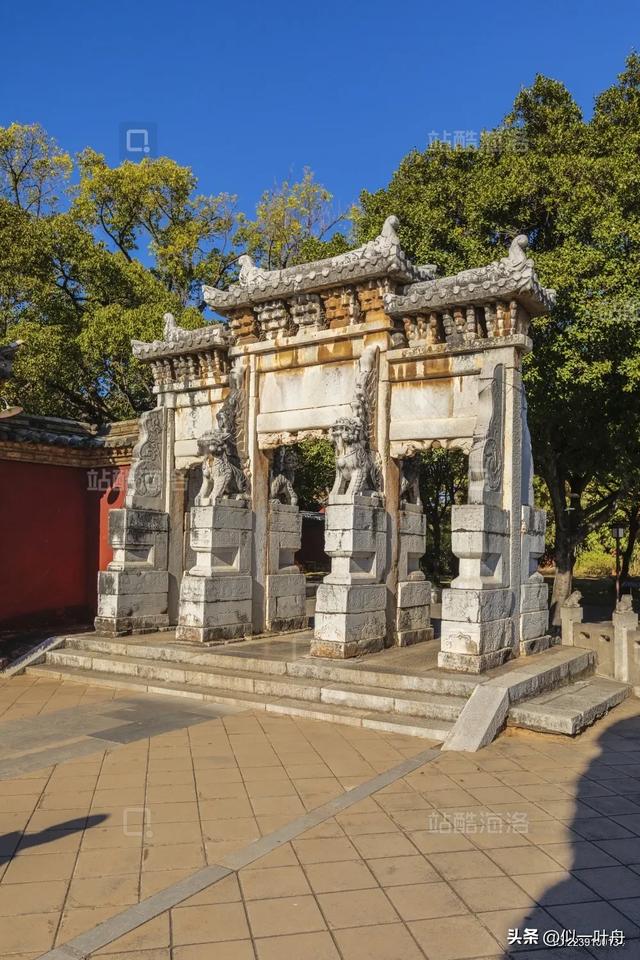

离开城区可以先去团山民居。这是一个有着六百多年历史的古村落,至今仍保留着古朴的风貌。这里的建筑风格融合了传统的汉族青砖四合大院、彝族土掌房和汉彝结合的瓦檐土掌房,展现了独特的民族文化特色。这时你会感叹团山的晨光总来得慢些。阳光还在与薄雾缠绵,穿巷风已卷着柴火的气息,从张家花园的门廊溜到李家宗祠的石阶下。这里的时光像被晒得半干的蓝印花布,经纬里都是日子的纹路,不慌不忙地铺展在滇南的暖阳里。 “皇恩浩荡”的匾额在厅堂里悬了百年,木柱上的漆虽已斑驳,那四个字的笔锋却依旧挺括。天井里的石榴树怕是比匾额还老,枝桠斜斜地探过雕花窗棂,像要把墙外的阳光都收进屋里。厢房的门虚掩着,能看见里头摆着老式的八仙桌,桌腿缠着藤条,磨得发亮——许是当年主人家在此宴请宾客,杯盏相碰的脆响,还留在木纹里。

日头爬到正午,团山忽然活了。檐角的铜铃被风拂得轻响,卖豆腐脑的挑子晃过巷口,吆喝声惊飞了墙头上的麻雀。这时才发觉,这座百年村落从不是博物馆里的标本,它是活着的——土墙上的裂缝会冒出新草,老井的水永远清甜,就连门环上的铜绿,都带着人间烟火的温度。石板路是被脚底板磨亮的。百年间,马帮的铜铃、挑水的木桶、孩童的竹蜻蜓,都在这青石板上留下过痕迹。如今马蹄声远了,只有老井边的轱辘还转着,吱呀一声,把清亮的井水提上来,也把墙根下打盹的老猫惊醒。当你漫步在古村的小巷中,看到斑驳的墙面和留存的抗战弹孔,你感受到的是岁月的痕迹。悠闲的走在巷子里,不经意间也许还能遇上当年集体公社时曾住在张家老宅里面的村民和你聊起那段岁月里的奇闻轶事….

离开时回望,炊烟从烟囱里袅袅升起,与远处的稻田雾气融在一起。让每个踏进来的人,都忍不住想放慢脚步,在某扇木门前站一站,听一听时光穿过街巷的声音。

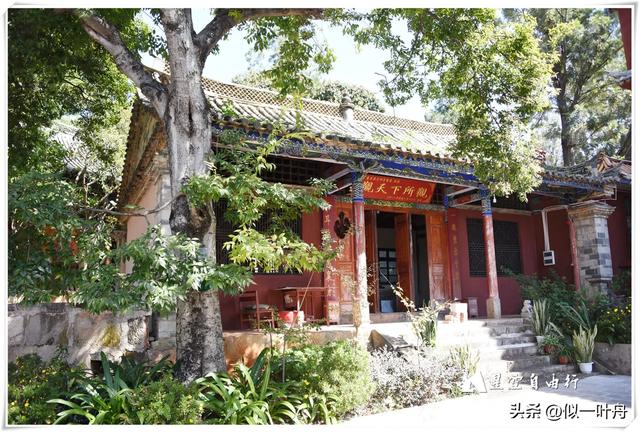

黄龙寺的香火,是和建水的山气缠在一起的。

从建水往西南走约12公里,你就走近了黄龙寺这座有着八百多年的历史的古寺。

快到山脚你首先能听到的是水声了。不是江河那样的浩荡,是岩缝里渗出来的细流,顺着石壁往下淌,淌着淌着,在潭里聚成一汪碧,名“黄龙潭”。建水人说,这水是活的,旱年不涸,涝时不溢,寺里的僧人用它沏茶,香客们舀来净手,连山脚下的稻田,都靠着这股水,养出了清香的稻谷。

寺门藏在老柏树下,朱漆褪成了淡红色斑驳了,门环上的铜却亮得很,是被无数只手摸出来的光亮 。佛殿的梁上悬着块旧匾,“黄龙古刹”四个字,笔锋里带着滇南的倔——不像江南寺庙的秀,倒有山石的硬。清净的寺庙沉静而肃穆,供桌上的青瓷瓶里插着野菊,是山民早上刚采的,带着露水,把佛前的肃穆一下染得鲜活了些。

后殿的窗对着茶园。建水的茶是有名的,这里的茶树却长得随意,不似别处修剪得整齐,枝干横斜着,把阳光剪得碎碎的。采茶的妇人背着竹篓,指尖在叶尖上翻飞,嘴里哼着调子,是建水小调的婉转。她们不避人,见了香客便笑,递过一片刚摘的芽叶,“尝尝?这是黄龙寺的‘云雾茶’,喝了败火。”放进嘴里嚼,先是涩,慢慢便回甘,像这寺里的日子,清淡里藏着厚味。

山雨说来就来。雨点打在瓦上,噼里啪啦响,倒把寺里的静衬得更沉。檐下的麻雀躲进巢里,只有香炉里的烟,还在雨雾里慢慢游。守寺的老人在门槛上坐着,抽着水烟筒,烟筒里的水咕嘟响。他说这寺有年头了,从明朝就守着这片山,它看着建水城里的朱家花园起了又落,看着团山的巷子换了人间,只有这山、这水、这茶,还是老样子。

待雨停,夕阳从云缝里漏下来,就给寺顶镀了层金。这黄龙寺清净的有点“冷”确是润的。下山回头望,它像块被山气浸透的老玉,藏在翠色里。那口黄龙潭水,清清爽爽,让你的记忆带着点茶香,也带着点建水的温。关于黄龙寺,在建水你还能听到许多有关主持和古寺重建时的许多故事。听那些古佛珠,那些结缘的画都在讲述着许多美好与无奈….

燕子洞的幽暗是有层次的

建水向东20余公里的泸江河谷中的燕子洞也是一处好风景。洞口像被巨斧劈开的山岩,天光从豁口漏下来,在湿漉漉的石壁上洇出一大片亮。刚踏进去,便被一股凉丝丝的气裹住——是石缝里渗的水,是千年钟乳的润,还有无数只燕子扇动翅膀带起的风,混在一起,成了独属于洞穴的气息。

慢慢走入,洞顶悬着的钟乳石,有的像倒垂的冰棱,有的像凝固的浪,最奇的是那柱“龙宫玉柱”,上下对接得严丝合缝,仿佛是神话故事里的她从地心向上伸了出了一只手,他又从天际垂下一条臂,在半空紧紧相握。水滴顺着石尖往下落,“嘀嗒,嘀嗒”,敲在潭面的声音,像是洞穴的心跳,数着不知过了多少个春秋,讲述着他们的传奇。

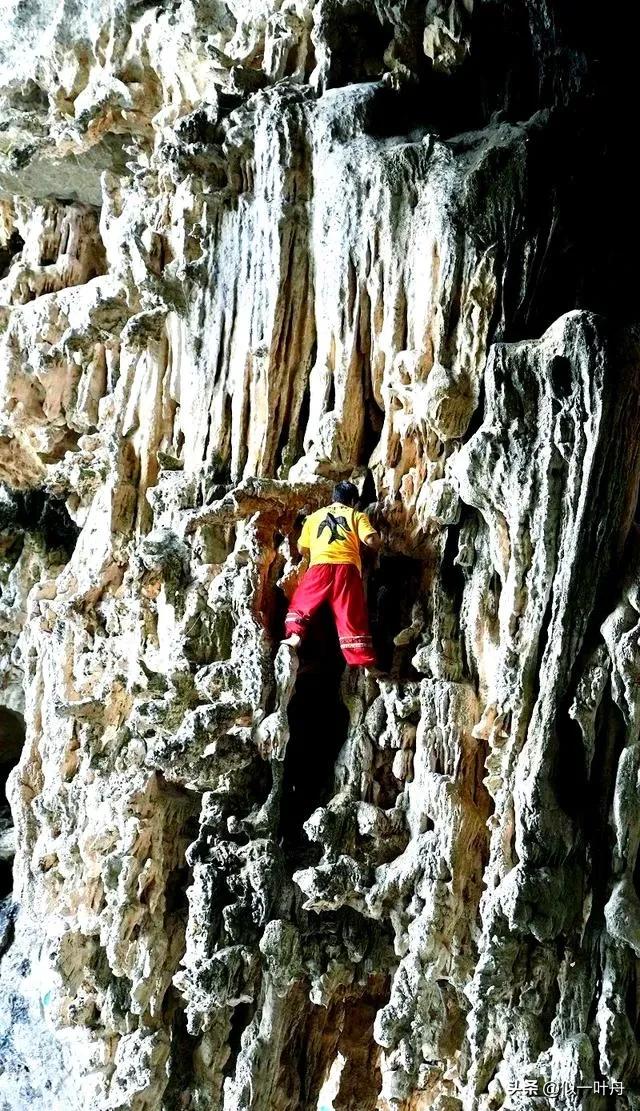

生动的是燕子。春末夏初来,便见黑压压的燕群在洞口盘旋,翅膀划破阳光的样子,像撒了把碎银。它们在洞顶的岩缝里做窝,叽叽喳喳的声浪裹着潮气涌来,倒把洞底的静衬得更沉。采燕窝的人这时最忙,他们如袁攀壁挂,徒手在峭壁上,脚下是深不见底的暗河,然而他们却能在绝壁上寻到那点晶莹的白。这是燕子洞的险,也是滇南人的勇,把命悬在双手双脚上,把生计过得踏踏实实。

暗河在洞底淌,水色深绿,像被墨染过。撑竹筏的艄公戴着斗笠,竹篙一点,筏子便悄无声息地滑进更深处。岩壁上的石笋渐渐模糊,只有船头的马灯,把光影投在石上,忽明忽暗,像在演一场无声的戏。

如出洞恰逢黄昏,赶巧遇见夕阳把洞口染成金红。看归巢的燕子在光影里穿梭,像无数个小黑点,在天幕上写着谁也认不出的诗。那时你才觉出,燕子洞把滇南的山魂、水魄、生灵的气,都藏在了这幽暗又明亮的褶皱里。你来或不来,它都在这儿,用千年不弃的执着,用岁岁群燕的喧闹,守着一方天地的秘密,等你用心去体会。

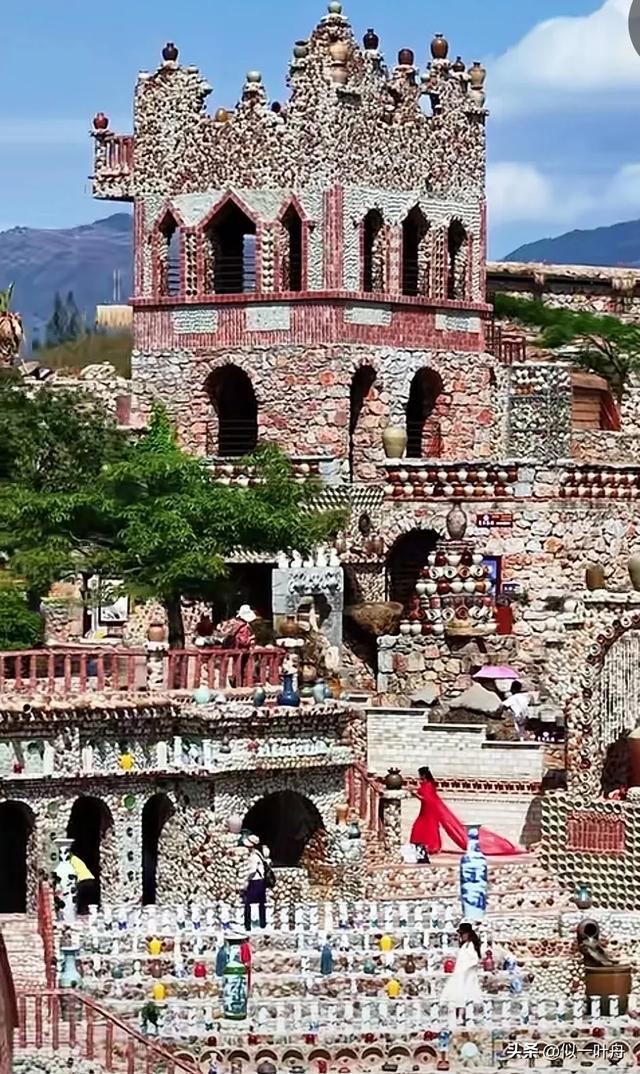

穿越贝山陶庄

看过时光的记忆,再来今朝的贝山陶庄打个卡吧。青灰色的窑炉蹲在院子中央,像头守了百年的老兽,身上还沾着昨夜窑火的余温。泥料在石碾上醒着,带着建水紫陶特有的赭红,湿润得能捏出水来。老师傅的手粗粝得像老树皮,指尖却灵活在揉、搓、捏、拉之间,把一块普通的陶土便有了形状——是要成壶,还是要做碗?陶土不说话,只在他掌心慢慢舒展,把山的沉、水的润,都悄悄收进肌理里。

陈列室的架子上,摆满了出窑的紫陶。有的壶身刻着建水的荷,荷叶的脉络摇动的荷花被火淬了指尖磨了,光滑了;凑近了闻,能嗅到淡淡的土腥气,混着松柴燃烧后的焦香,那是贝山陶庄独有的味道,比任何香料都让人安心。

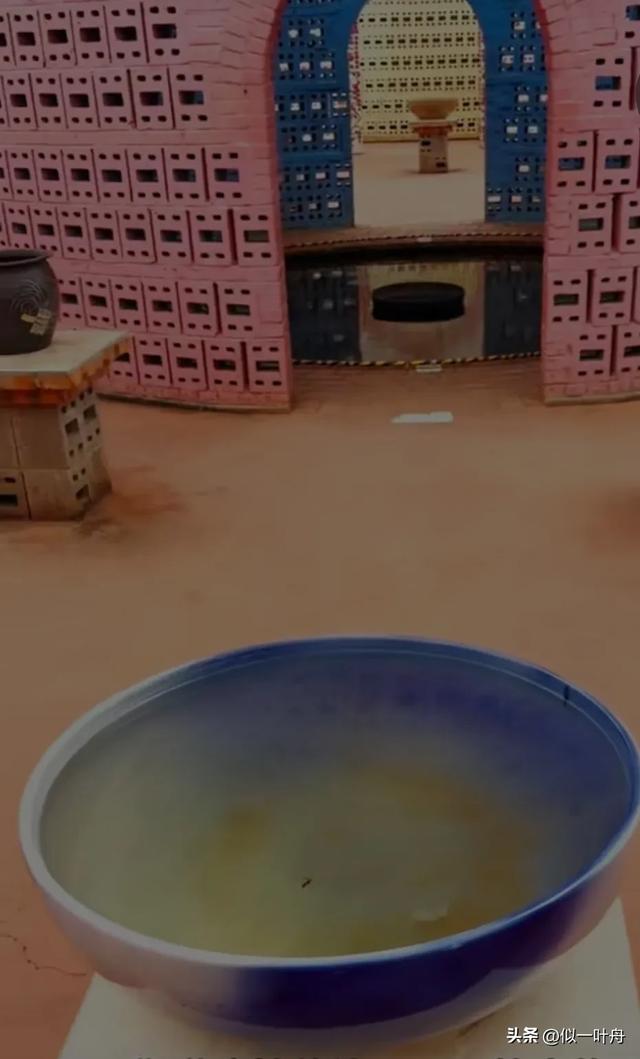

暮色里,窑口吐出橘红的光,把匠人的脸映得发亮。松柴在炉膛里噼啪作响,陶坯在高温里悄悄蜕变,从土黄色变成深沉的紫,像被岁月镀了层釉。守窑的师傅裹着棉袄,时不时往窑里添柴,眼神里的期待,比看自家孩子还切。他说,烧陶靠天也靠心,火大了会裂,火小了不亮,得像疼人一样,知冷知热。他们舍不下这些经过磨砺煅烧的“孩子”,所以有了今天的“古堡”这就是紫陶省级非遗传承人向炳成花费10余年心血精心打造的故事,带着石头的骨,也带着草木的魂。

贝山陶庄这座废品搭建起的一个古城堡,一个欧洲风情的古城堡。匠人们用出窑的残次品加上匠心让陶庄有了心跳。目光所及,脚下所触都是火焰塑造过的陶土。他们不怎么说话,却述说着自己的经历。偶尔抬头看一眼残垣断壁,看一眼手边脚边随处可及的土陶残片,看一眼窗洞里的山野,你突然感觉穿越了….

是的,你看美女们彩衣飘飘持罐摆姿和着远山和着古堡像活着的油画。孩子们嬉戏堡中,像童话穿梭在这欧式的楼台亭阁中。再看男女老少们抚摸着细瀑里的瓦罐,辗转在瓦罐搭建的小桥上,在琉璃屋内外翩跹,在月牙椅上品着咖啡….

有人说陶能吸茶香,越陈越醇。这倒像贝山陶庄的日子,不疾不徐,把土与火、手与心,都揉进陶的纹路里,烧出一窑又一窑的岁月。建水人爱淘,在陶土里你能摸到他们的筋骨与温度,也能听懂他们的心,他们让每一个“孩子”都能展现自己的存在,不离不弃….

蚁工坊的阳光,是被红土揉碎了的

砖红色的墙在蓝天下铺开,像被孩童打翻的颜料盘,浓得泼洒不开。那些半弧形的拱券、镂空的窗洞,把阳光剪得支离破碎,落在地上,是晃动的光斑,也是流动的诗行。据说这些砖,都是建水老房子拆下来的旧砖,带着青瓦的记忆、木梁的温度,此刻在新的形状里,继续晒着滇南的太阳。

走在巷道里,像闯进了蚁穴的迷宫。红墙向上生长,却不显得逼仄,反倒处处留着风的通道——穿堂风裹着远处稻田的气息,掠过耳边时,带着砖土的腥甜。转角处忽然撞见一汪水,把头顶的红墙、天上的云,都映得发颤,像谁在地上镶了块镜子,照见天空,也照见自己的影子。水边长着仙人掌,肥厚的掌片顶着黄花,泼辣地从砖缝里钻出来,给这几何感的建筑,添了点倔强的生机。

工坊里的陶泥是醒着的。年轻的匠人围坐在长桌旁,指尖沾着红泥,捏、塑、刻、画,让陶土在旋转的轮盘上长出模样。他们不似老作坊那般沉静,倒有说有笑,陶坯上的图案也新颖跳脱——有蚁工坊的红墙剪影,有建水小火车的轮廓,还有孩童涂鸦般的线条,把古老的紫陶,玩出了新的意思。窑炉就立在一旁,烟囱里偶尔冒出几缕轻烟,带着松柴的香,飘向红墙之外的天空。

蚁工坊是个关于创造的梦——用老砖的魂、新匠的手、孩童的笑,在红土之上,搭起的一座连接过去与未来的桥,让每个走进来的人,都忍不住想动手,捏一块陶土,或者,只是在红墙的影子里,做个关于色彩与形状的、甜甜的梦。蚁工坊的梦当然不是淳于棼的南柯梦而是设计师罗旭和工匠们和你做的滇南一梦….

建水古城,有朝阳楼的钟、翰林街的墨、文庙的香 、院试考棚的记忆

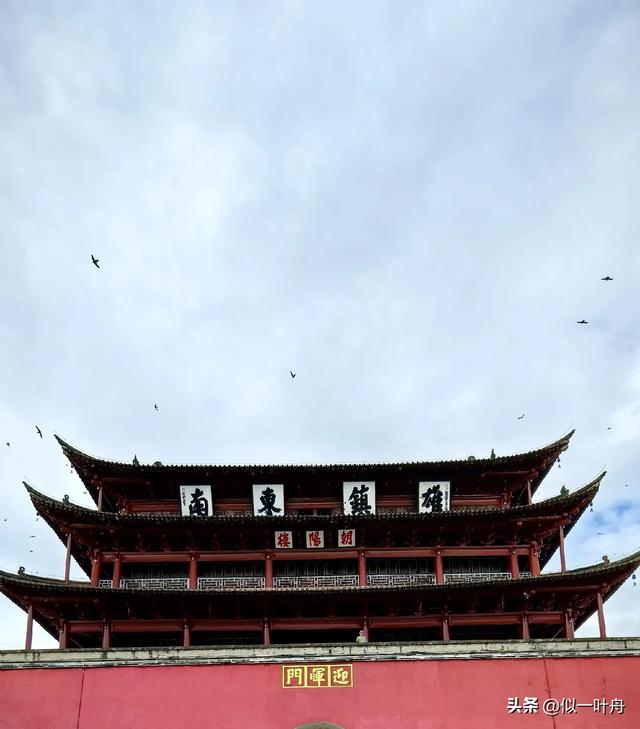

朝阳楼是建水钟声里的岁月刻度

建水的清晨,是被朝阳楼的钟声唤醒的。晨光爬上建水朝阳楼的飞檐时,整座城楼还浸在昨夜的凉雾里。青灰色的砖墙被镀上一层薄金,像陈年宣纸上洇开的淡墨,边缘忽然有了暖意。

檐角的铁马还没醒,垂着的铜铃凝着露水,要等第一缕风来才肯摇晃。城楼上的匾额“雄镇东南”四个字,在晨光里渐渐显露出筋骨——笔锋里藏着的岁月,是明清的兵戈,是马帮的铜铃,是无数个清晨挑着菜担走过城门的脚步声。

沿着石阶往上走,每一步都踩着晨光的碎片。石缝里的青苔带着湿意,却已被暖意催醒,悄悄舒展着卷边的叶。垛口外,老城还在酣睡,青瓦的屋顶连绵起伏,像被晨光熨烫过的绸缎,柔软地铺向远处的青山。

忽然有鸽子从楼后飞起,翅膀划破晨雾,带起一串清脆的哨音。阳光顺着飞檐的弧度漫下来,照亮了斗拱上斑驳的彩绘——那些褪色的龙纹与云纹,在晨光里忽然有了生气,仿佛下一秒就要顺着梁柱游进天空里去。

朝阳楼就这样站在晨光里,看了六百年的日出。看马帮从城门洞消失,看学子背着书包走过石板路,看檐角的铁马在风里换了一代又一代。而晨光总是一样的,温柔地漫过砖墙,漫过匾额,漫过守城人眼角的皱纹,把所有的故事都镀成温暖的样子。

等日头再高些,城门洞里会响起第一声叫卖,晨雾散尽,老城睁开眼睛,朝阳楼便又成了这幅画卷里,最沉稳的那枚印章。这座城楼像位矍铄的老者,披着晨光立在城中央,青砖灰瓦间还沾着明清的霜露。

楼身的匾额“雄镇东南”四个字,笔力浑厚,墨迹里透着当年的气派。凭栏远眺,满城的青瓦屋顶在阳光下铺展开来,像一片沉静的波浪,而朝阳楼,正是这波浪中稳稳矗立的航标。登上城楼,广场外开扩了,是繁忙的新城,和身后的老城共谱写着时代之歌。

穿梭的燕子,筑巢的麻雀,都听过朝阳楼的钟声,这钟声从马帮往来的烟尘里来,从科举放榜的喧闹里来,也从如今游人驻足的目光里来。朝阳楼的钟,敲的从不是时间,而是一座城的记忆,比天安门城楼还早28年的记忆。

翰林街墨香浸润的石板路

从朝阳楼漫步而下,便踩进了翰林街的墨香里。青石板路被脚步磨得发亮,像铺了一层凝固的月光,两旁的老房子带着飞檐翘角,木窗棂上雕着花鸟虫鱼,仿佛伸手就能摸到当年的匠心。

临街的铺子多是书画店、文房铺,宣纸的白、徽墨的黑、砚台的青,在晨光里透着雅致。偶有老人坐在门口,就着阳光写毛笔字,墨汁在宣纸上晕开,连空气里都飘着淡淡的松烟香。孩子们追跑着穿过巷弄,笑声惊起檐下的鸽子,鸽哨声与毛笔划过纸张的“沙沙”声交织,倒像是一首流动的古曲。

这里的时光是慢的,慢到能让墨香浸透石板的纹路,慢到能让每一块砖都记得当年学子赶考的脚步。走在翰林街,仿佛随时会撞见一位身着长衫的书生,抱着书卷从转角处走来,长衫的下摆扫过青石板,带起一阵墨香。

文庙、古柏下的千年书香

建水的文庙,藏着云南最沉静的光阴。推开朱漆大门,先被满院的古柏攫住目光——它们枝干虬劲,冠盖如云,树影在青砖地上摇晃,像一幅流动的水墨画。据说最老的那棵,已经站了近千年,看过无数次春祭秋祀,也听过无数遍朗朗书声。

大成殿的飞檐翘角刺破蓝天,琉璃瓦在阳光下泛着温润的光。殿内的孔子像庄严肃穆,供桌上的香火袅袅升腾,混着柏叶的清香,在空气里凝成一种让人安心的味道。泮池的水清澈见底,倒映着蓝天白云,也倒映着池边诵读的身影——或许是研学的学生,或许是寻古的游人,轻声念着碑刻上的文字,像是在与千年前的智者对话。

在这里,连风都带着敬意,穿过柏树林时放轻了脚步。那些斑驳的石碑、褪色的匾额、磨圆的石阶,都在诉说着“斯文在兹”的分量。文庙从不是静止的古迹,而是活着的文脉,让每一个走进来的人,都忍不住放轻呼吸,生怕惊扰了这满院的书香与岁月的安宁。

当建水文庙的阳光穿过棂星门的雕花,在青石板会上织出细碎的光斑。这是除曲阜之外最大的孔庙,六百多年的光阴在这里沉淀,连风都带着些肃穆的温吞。

泮池的水静得像块玉,倒映着池畔的古柏与飞檐。据说这池水能涤荡心尘,难怪往来的人走到池边,脚步都会不自觉放轻。一群白鹅从水面游过,划开的波纹里,竟晃出了明清时学子们临水照影的模样——那时他们穿着长衫,背着书箧,或许也在这池边整理衣襟,等着进大成殿拜谒先师。

大成殿前的青铜香炉里,香灰积了厚厚一层。阳光斜斜地打在"万世师表"的匾额上,漆皮虽有些斑驳,那四个字的筋骨却依旧硬朗。殿内的孔子塑像披着朱红的袍,目光穿过缭绕的香火,落在阶下的每一片落叶上。两侧的厢房里,陈列着旧时的经卷与礼器,泛黄的纸页上,墨迹早已干凝,却好像还能听见当年儒生们朗朗的诵读声,顺着梁木淌下来,混在檐角风铃的轻响里。

最让人驻足的是那株古柏。树干粗壮,树皮裂开深深的纹路,像老人手背的青筋。它在这里站了近千年,看过兵荒马乱,也看过文风鼎盛。枝干斜斜地伸向天空,枝叶却依旧繁茂,秋阳穿过叶隙洒下来,在地上投下晃动的碎金,倒像是它在轻轻摇晃着时光。

后院的碑林里,石碑被风雨浸得发黑。有的字迹已模糊不清,有的却依旧锋利——那是历代文人留下的墨迹,有科举上榜的喜报,有修庙记事的碑铭,还有学子们刻下的励志短句。指尖抚过冰凉的石碑,能摸到字里行间的温度,那是一代代人对知识的敬畏,对文脉的坚守。

建水文庙就这样立在滇南的土地上,比曲阜的孔庙多了几分边陲的从容。它不必背负太多的朝圣目光,却默默滋养了一方文脉。那些古柏、泮池、碑刻,早已不是冰冷的建筑与物件,而是活着的传承——就像殿角那株老梅,每年冬春总会准时开花,用清冽的香告诉你:有些东西,永远不会老去。

建水朱家花园

建水朱家花园是清末乡绅朱渭卿兄弟建造的家宅和宗祠。暮色漫进朱家花园时,青石板路上的苔痕正浸着水汽。这座藏在滇南深处的宅院,像一本被时光浸软的线装书,推开那扇雕花木门,就翻到了百年前的褶皱里。

穿堂风带着天井里的桂花香,掠过三进三出的院落。飞檐上的瑞兽吞着暮色,砖雕照壁上的“鸢飞鱼跃”还在流动——鲤鱼的鳞甲被岁月磨得温润,翅膀却依然带着要冲破砖面的劲。厢房的花窗裁着细碎的天光,窗棂上的缠枝莲缠缠绕绕,把月光也绕成了一缕缕的,落在红木八仙桌上,像谁遗落的银丝。

后院的荷池该是最懂光阴的。百年前的朱家小姐或许就坐在池边的美人靠上,看锦鲤啄食落在水面的玉兰花瓣。如今花瓣依旧年年飘落,池边的石凳却多了层包浆,凉丝丝的,像接住了无数个夏天的余温。绕过月亮门,墙根下的兰草正开得清幽,香气淡得像一声叹息,让人想起那些藏在朱门里的故事——是账房先生算盘上的噼啪声,是绣楼上绷架上慢慢成形的鸳鸯,还是除夕夜红灯笼映在青砖上的暖。

如遇夜色,整座宅院忽然静得能听见自己的呼吸。飞檐翘角挑起墨蓝的天,星子落在天井里,像谁打翻了装珍珠的匣子。这时才懂,朱家花园哪里是座宅院,分明是一段凝固的时光,把滇南的湿润、木的沉香、花的清芬,都酿成了一坛不会老去的酒,等你来,慢慢喝。

从朝阳楼的钟声到翰林街的墨香,到文庙的古柏,再到朱家花园,建水的魂魄就藏在这些街巷与建筑里。它们不喧嚣,却自有力量,把千年的故事,酿成了一杯值得细品的陈酒。

建水的美食

说起建水美食,每一道美食都是岁月的馈赠,是这座古城灵魂的注脚。

清晨建水的街巷就是被草芽米线的香气唤醒的。草芽这建水独有的珍宝,生于水乡,形如白玉,入口清甜脆嫩,带着水生植物特有的清新气息。草芽米线,乳白的汤底,漂浮着切成小段的草芽,几缕翠绿的韭菜点缀其中,再卧上几片鲜嫩的肉片,简单的食材,却组合出最熨帖人心的美味。端起比脸还大的海碗,滚烫的米线裹挟着草芽的鲜甜滑入喉中,一瞬间,胃被温暖,整个人也被这平凡又珍贵的早餐唤醒,开启活力满满的一天 。

若是说草芽米线是晨间的温柔唤醒,那建水豆腐便是贯穿全天的烟火慰藉。城西大板井的水,清冽甘甜,滋养出的豆腐细腻嫩滑,豆香四溢。从街头到巷尾,随处可见烧豆腐的摊子。铁盘架于炭火之上,豆腐在高温的烘烤下逐渐膨胀,外皮变得金黄酥脆,内里却依旧保持着软嫩,像被封印的春日暖阳。食客们围坐在一起,手持长筷,不时翻动着豆腐,待其恰到好处时,蘸上辣椒面、腐乳、蒜油等调制的蘸水,放入口中,那一瞬间,香辣与豆香在舌尖碰撞交融,简单却充满魅力,每一口都是对生活的热爱与满足。除了烧豆腐,还有包浆豆腐,以独特的火候烤制,表皮形成一层薄脆的“金钟罩”,内里却如豆乳般流动,咬下去的瞬间,爆浆而出,口感奇妙,令人叫绝 。当地人还有喝早酒的习惯,正是这早酒把简单的早餐推上了高潮,烧豆腐、草芽米线下酒就是他们最接地气的烟火里极致的美餐。

过桥米线,更是一场视觉与味觉的盛宴。滚烫的高汤,搭配上薄如蝉翼的肉片、新鲜的蔬菜、爽滑的米线,以及鹌鹑蛋等丰富配料,食客需按照顺序将食材依次放入汤中,看着肉片瞬间变色,蔬菜变得翠绿,米线吸收了汤汁的鲜美,入口爽滑,汤汁醇厚,让人回味无穷 。

除了日常美食,建水的特色佳肴也令人回味无穷。汽锅鸡,这道以建水紫陶汽锅烹制的美食,堪称一绝。汽锅呈椭圆灯笼形,由紫红色陶土烧制而成,质地光亮。将本地散养的母鸡与家常香料一同放入汽锅,不加一滴水,利用蒸汽将鸡肉蒸熟。随着时间的推移,鸡肉的鲜味被完全锁在汤中,每一口汤都浓郁鲜香,鸡肉也细嫩无比。打开锅盖的瞬间,香气扑鼻而来,让人垂涎欲滴。在建水还有一家有名的汽锅宴餐厅。说起这家餐厅不仅能满足你的味蕾,它还和我有一次巧缘。疫情前我曾在朋友相约下来到建水品尝过汽锅宴,肉、蛋、鱼、菜无不能汽锅。前些日子有友人来滇一起再游建水时想起这家美味却一时想不起店名,寻找无果只待放弃。这时同行的看到朱德故居字样提出要前去参观,走近小巷越走越觉得似曾来过,竟然不经意的找到了汽锅宴餐厅。这里的美味自然是满足了远道而来的朋友的味蕾。

随着夜幕降临,建水的烧烤摊纷纷亮起灯,烟火气瞬间升腾。炭火熊熊燃烧,映红了食客们的脸庞,也将食材的香气发挥到极致。清晨刚从曲江坝子采收的草芽,带着露珠的清新,在炭火上稍作炙烤,便散发出别样的清甜;玉龙湖畔散养的土鸡爪,被烤至表皮金黄,呈现出诱人的琥珀色,咬起来皮脆肉嫩,骨肉相连处的筋更是嚼劲十足;还有那令人瞠目的“昆虫总动员”——竹虫、蜂蛹、蚂蚱、蜻蜓,在炭火的作用下变得酥脆可口,这些高蛋白的食材,是大自然独特的馈赠,也是建水饮食文化中对食材大胆运用的体现 。不信你来看看,在这夜市烧烤摊上一定有你不认识的食材也有挑战你的食材。

建水的美食,是生活的艺术,是这座古城的灵魂。它用独特的风味,讲述着建水的故事,它不仅满足了味蕾,更让你感受到这座城市的温暖与包容。食客无论来自天南还是地北,这些美食都会把它独有的魅力留在记忆的深处。

建水县,这座地处西南边陲的小城,宛如一部跨越千年的史诗,满溢着诗意的芬芳。它静静收藏着无数人的珍贵记忆,亦留下了诸多时光的注解。而在这些注解之中,有你,亦有我……#云南旅游##打卡云南味道##分享云南的美景##云南##云南建水古城好玩吗?##云南建水#

特别说明,部分图片来自网络,如侵权请告知,立即删除。

还没有评论,来说两句吧...