记忆深处,家的南边总矗立着那座敦实的圆疙瘩山。外婆的身影,是童年庙会最温暖的注脚——手帕在银发上顶成一朵素净的花,拐杖笃笃叩响朝圣的路。她们披星戴月,怀揣虔诚的干粮在庙里歇宿一夜,归来时布兜里总裹着几颗庙上的“献果”。我们姐妹雀跃围拢,那甜蜜在唇齿化开的瞬间,外婆眼角的笑纹便盛满了世间最温柔的慈光。

今日,又是农历六月二十八。6年前带着一起爬山的孩童,身影已悄然抽条成青涩少年。古会如旧,青山未老,微信群中一声召唤,便唤醒了沉睡的山行渴望。山不见我,我自当去见山——去见那山巅的古庙,山道的香火,和等在山风里的旧时光与新故事。

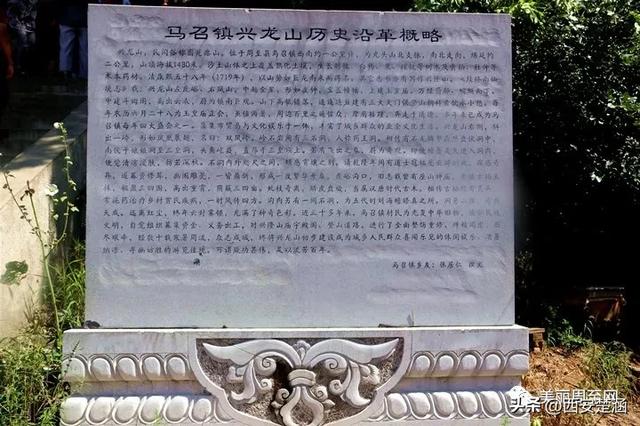

圆疙瘩山,方志碑刻中它名“兴隆山”,然百姓依其形胜,只亲昵唤它“圆疙瘩”。立身虎峪沟口眺望,山势更似一头雄踞的猛虎——圆山为昂首,西梁如矫健身躯虬尾斜垂,蓄势欲啸,镇守一方。

此山虽非摩天,却依秦岭,临平川,自生巍然气象。山顶坦阔,玉皇庙宇端坐其间,供奉着至高天帝。自马召镇西门南行,沿水渠沟溯流而上,头天门、二天门、三天门次第相迎。从三天门起步,那传说中“七十二盘”的羊肠小径便蜿蜒探向山巅,每一步都踏响岁月的回音。

拾阶三重天,心随香火远

外婆的叮咛犹在耳畔:“朝山,礼不可废。”头天门王母庙的青烟,是虔诚的序章;二天门内俯身叩拜,心意随檀香袅袅;及至三天门深深一礼,方算真正开启登顶之途。山道上,时光仿佛被香火熏染得缓慢悠长。多少年过去了,最多见的仍是那些白发长者,手帕依旧顶在银发间,拐杖点地声沉稳如旧。她们拾级而上的身影,与外婆的记忆悄然重叠。身边蹦跳的孩童,亦如当年我们姐妹,在家人牵引下,懵懂又雀跃地丈量着山的高度。

古韵新声,山灵脉动

“山不在高,有仙则名。”一重山门一重天,攀行是身心的涤荡。如今朝山的队伍里,青春的面庞为古道注入了鲜活气息。他们手持方寸荧屏,镜头俯仰间,定格白发老者虔诚的侧影,捕捉稚童好奇的眼眸,更将兴隆山的苍翠雄浑与古庙会鼎沸的人间烟火,编织成周至大地最动人的画卷,向四海传递——山魂古韵,正在这方寸荧屏间流淌奔涌。

玉皇古会,终南胜境。圆疙瘩山,它不仅是地理的坐标,更是情感的原乡。外婆的手帕拂过的风,孩童笑语溅起的尘,千年香火煨暖的砖石……都在召唤你我归来,或启程。来此吧,在蜿蜒山道上感受“一程山路一程心”的古老心语,让这方水土的灵韵与深情,成为生命中无法磨灭的印记。(编辑 摄影:通讯员 张默涵)

还没有评论,来说两句吧...