7月19日,五台山黛螺顶发生的游客猝死事件,让这座千年古刹蒙上了一层阴影。当消防员用担架抬着白布覆盖的遗体下山时,山路两旁游客的沉默与泪水,折射出对生命脆弱性的深切痛惜。这起悲剧看似偶然,实则暴露出景区安全治理与公众健康意识的深层漏洞。在海拔1700米的黛螺顶1080级台阶上,每一级都应成为生命安全的刻度,而非风险暗藏的陷阱。

一、健康风险认知的"盲区"与"误区"

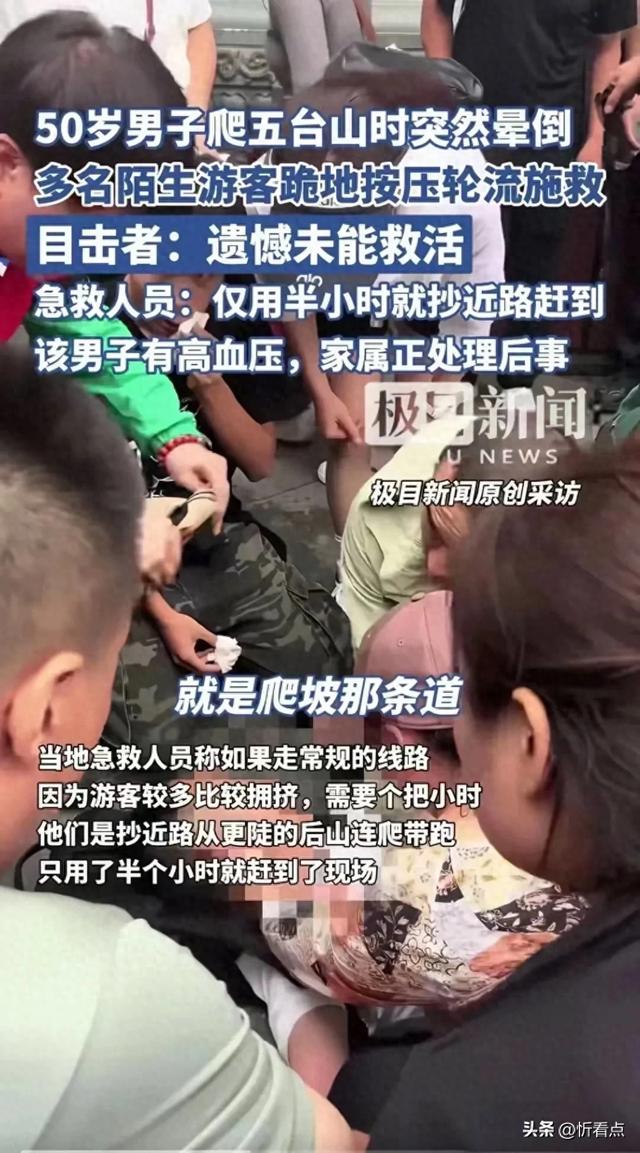

事件中50岁男性游客的不幸离世,再次敲响了基础疾病患者登山的警钟。医学研究表明,高血压患者在剧烈运动时,血管压力可骤升至平时的2-3倍,极易引发脑出血或心肌梗死。而黛螺顶虽海拔仅1700米,但连续攀升的陡峭台阶对心肺功能构成严峻考验。更值得警惕的是,部分游客存在"无症状即健康"的认知误区——数据显示,约30%的高血压患者并无明显症状,却可能在突发应激状态下瞬间恶化。

这种风险认知的缺失,在旅游场景中尤为突出。游客往往被朝圣热情或风景吸引,忽视了对自身身体状况的科学评估。正如稻城亚丁、四姑娘山等景区近年频发的高反事件,许多悲剧本可通过行前体检和风险预判避免。五台山作为佛教圣地,每年吸引数百万游客,更需在入口处设置醒目健康警示,明确标注登山路线的体力消耗等级和禁忌人群。

二、急救体系的"黄金时间"与"最后一公里"

现场救援的细节令人揪心:尽管多名游客轮流进行心肺复苏,但因缺乏关键设备,黄金抢救时间(4-6分钟)内未能实施电击除颤。自动体外除颤器(AED)的缺失,成为这场生命争夺战的致命短板。研究表明,配备AED可将心脏骤停患者存活率从不足5%提升至60%以上,而五台山作为年接待量超400万人次的5A级景区,核心登山路线竟未配置此类设备,暴露出急救体系的重大缺陷。

更值得反思的是救援响应机制。急救人员虽抄近路仅用半小时抵达,但常规路线需1小时的现实,凸显出景区应急通道规划的不足。对比黄山、泰山等成熟景区,五台山应建立直升机救援网络,并在登山步道设置紧急呼叫点,缩短"求救-响应-处置"链条。此外,景区工作人员和商户应接受基础急救培训,形成"第一目击者"救援梯队。

三、安全治理的"刚性约束"与"柔性引导"

从景区管理层面看,现有措施存在明显滞后。2025年2月召开的五台山安全生产会议虽强调交通安全和森林防火,但未提及登山健康风险防控。反观国家卫健委2023年提出的"公共场所AED配置指南",五台山显然未将政策转化为实际行动。建议景区管委会立即开展三项工作:一是在登山入口强制进行健康筛查,二是在核心路段安装AED并公示位置,三是建立游客健康档案动态监测系统。

游客自身也需强化责任意识。行前应完成血压、心电图等基础检查,随身携带急救药物;登山过程中出现头痛、胸闷等症状时,须立即停止活动并寻求帮助。正如四姑娘山事件中医生提醒的:"高海拔地区的缺氧环境会放大基础疾病风险",敬畏生命应从科学规划行程开始。

四、文明旅游的"生命教育"与"制度升级"

这起悲剧的社会价值,在于推动建立更完善的旅游安全生态。建议将五台山事件纳入中小学生命教育课程,通过案例教学提升公众风险意识;文旅部门应修订《旅游景区安全管理标准》,将AED配置率、急救响应时间等纳入5A级景区考核指标;保险公司可开发"高风险旅游健康险",通过差异化保费引导游客评估自身状况。

当我们在佛前祈福时,更应珍视生命本身的珍贵。五台山的晨钟暮鼓不应只是信仰的回响,更应成为守护生命的警钟。唯有将安全治理嵌入旅游全链条,让每一次登山都成为对生命的致敬而非冒险,才能真正实现"乘兴而来,尽兴而归"的旅游真谛。愿逝者安息,生者警醒,让每一级台阶都成为安全的阶梯,而非通向悲剧的陡坡。

还没有评论,来说两句吧...