1985年6月25日下午3时,自斯德哥尔摩出发,历时两天,行程2700公里,我们终于从瑞典进入了北极圈——北纬66度33分。

这是我作为一名女外交官,常驻在中华人民共和国驻瑞典大使馆后首次度假远行。因为我丈夫宁兆喜在使馆任办公室主任兼领事部主任,当时正忙,未能与我同行。

当大轿车驶近北极圈界碑时,我因兴奋,眼睛瞪得太大太久而隐隐作痛。我生怕错过了那块界碑,糊里糊涂地不知在哪里转悠呢!同行的人们也都像巡逻兵一样,小心谨慎地搜索前行,好像北极圈会像一只猎物从眼皮底下溜走似的。

高高的界碑,标志着北极圈所经过的地理位置,它自豪地宣布——我是不可逾越的。然而,我们还是进入了北极圈。也许你会问,进入北极圈有何难,有公路,有汽车,不是很方便吗?是不很难,但我们时间有限,需要连续行军。

头一天晚上,只在一所学校小睡了两三个小时,便又起来赶路程。不想吃,不想喝,望着身边一闪而过的单调的绿树、草地、红房,昏昏沉沉,欲睡不能,晃晃悠悠,糊糊涂涂。一些同志想吐又吐不出,艰难地半躺在车座上。

一个声音,一个姿势,持续两天,其煎熬难耐的景况可想而知……就是为了你,北极圈,这惊人的一线啊!就是为了你,北极圈,这撩人心扉的一瞥啊!

大家开始狂奔,向北极圈的地面标志——巨石排成的一条醒目的白线冲去,它时隐时现在一片杂草从生的林中。

原来那些圆溜溜的巨石是被油漆漆成了白色,与地图上标志的黑色点线形成了鲜明的对照。我们特意分开双脚,拍下那瞬间的永恒——飒爽英姿地跨站北极圈南北。

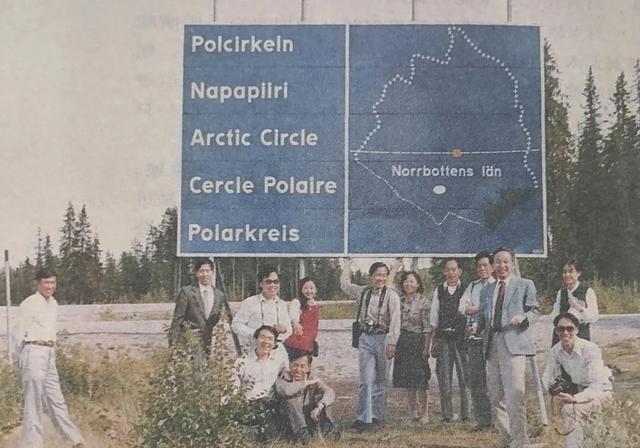

为了进入瑞典的北极圈,我们奔波了两天。照片上图板的位置就是北极圈的标志。(图源:《女外交官手记》)

从地理书上得知,北极圈是北温带和北寒带的分界线,每年夏至日(6月22日前后),因为太阳正在北回归线上,24小时都有太阳;每年冬至日(12月22日前后),因为太阳正在南回归线上,24小时太阳都不露面。这种白夜黑昼的奇景,只能在北极圈里领略。黑昼发生在严寒的冬季,除当地人外,外面的人很少去感受,但白夜却非常吸引我们。正是为了这一刹那,我们才迢迢千里而来。

太阳不落山,又从西边升起来,这就是我在瑞典北极圈内的城市基律纳看到的真情实景。

基律纳是瑞典最北部的一个城市,位于北极圈以北145公里。(图源:网络)

当天23时30分,我们登上了基律纳市郊的一座“观日山”,不少游人都云集在那里。

晚霞染红了天边的云彩,一条一条的带状云像栏杆一样把太阳隔在后面。我们真怕这“栏杆”会变成“门”把太阳“锁”起来,那就意味着见不到午夜的太阳。

山顶上聚集了好多人,“南腔北调”,讲着各种语言,这是一群来自世界各地的游客。

太阳好像故意同我们捉迷藏,一会儿在这条云缝露一露脸,一会儿又躲到另一条云缝后面偷偷地向我们窥视。大家心情紧张极了,都不约而同地祈祷着:“太阳,太阳,你千万别躲起来,我们千里迢迢,就是为了在这一刻同你见个面。”如果此刻见不到太阳,北极之行的主要“猎物”将化为乌有。

忽然,西天脚下两条云缝在拉大,半个太阳露出了笑脸。人们立刻欢呼雀跃起来,拥抱的,接吻的,流泪的,有的人开始拍照。

我决心等到零时,那时太阳刚好在地平线上。大家提心吊胆地等着,“还有一分钟!”不能再等了,云缝还在变小,我终于下了决心,拍下了“犹抱琵琶半遮面”的太阳,它已近地平线。

“零点整”,人们睁圆了眼睛,屏住了呼吸,像等待婴儿出生一样紧张。“光耀!”是谁喊了一声,那是多么短暂的一刹那,我也许神经过分紧张,眼花缭乱,恨自己没有捕捉到那关键的一瞬。

据看清楚的人说,太阳到了地平线的一刹那后,突然跃动出来,逐渐又升起来了。这时已是零时20分,太阳明显升起,但仍未能摆脱那条云的束缚……大家七手八脚继续拍照,有的人手上拿一张报纸,故意念出很大的声音,但意在拍照;有的人摆出欢呼日出的手势,等着拍照。

基律纳每年从5月28日至7月24日是太阳不落的季节,也是太阳从西边升起的季节。

疲劳极了,钻进了窝棚式的小屋,在人造的黑夜里沉沉大睡……

第二天,我们去欣赏北极圈内另一诱人的景观——雪山倒影。北极圈内,河湖密布,有些湖泊都是融化的雪水汇成。湖泊依偎着雪山,雪山守卫着湖泊。

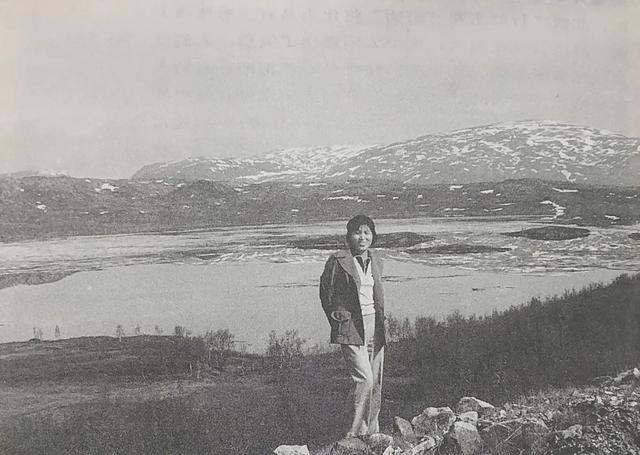

作者张兵在北极圈里看到雪山倒影,有一种亦真亦幻之感。(图源:《女外交官手记》)

雪山站累了,倒下来,躺在湖面上、小河里,静静的,乐不可支。有些雪水顺着雪山往下洒,形成了大大小小的瀑布,似一挂一挂的珍珠帘。我们乘坐着小船,在湖面上轻轻荡漾。

明明看到一座雪山,船儿抵达时,却是它的倒影;朝着倒影划去,却又分明是屹立在湖边的雪山。亦真亦假,如梦似幻,恍若仙境。这时,我想起诗人李白的名句——“清风朗月不用一钱买,玉山自倒非人推”。用它来形容眼前的景色,真是再贴切不过了。

从仙境中出来,刚一行驶到公路上,又一番北极风景闯入眼帘:一大群北极鹿大摇大摆地在公路上散步。车猛地刹住,耐心地等它们逍遥游。

大家被这一景观迷住了,纷纷跳下车,想凑近鹿群看个究竟。只见每只北极鹿的脖子上都系有一枚小铜牌牌,尽管是野生鹿群,但瑞典的科研人员一直在跟踪调查它们的数量、繁衍、生活区域、饮食情况等。瑞典人爱护野生动物、保护生态环境的举措由此可见一斑。

北极鹿们一点也不怕人,不少旅游者借机与它们合影。它们似乎也习以为常,没有表现出多少惶恐、兴奋之状。

领队喊大家上车,人们似乎意犹未尽,很不情愿地拖着双腿,慢吞吞地离开鹿群。车一发动,车前的北极鹿受惊,奔进了路边的森林里。车子刚过去,它们重又聚拢,仍旧大摇大摆地在公路上继续散步。

北极鹿拉雪橇,照片中的女士为作者的朋友。(图源:作者提供)

当日剩最后一个节目——逛旅游纪念品商店。我们在那林林总总的纪念品柜台前徜徉。挑花了眼,不知该买点什么好。

朋友在我旁边提醒道:“给儿女们发个明信片吧!”这提议拨亮了我的双眼,即刻奔到柜台旁,买了几张印有北极圈标志的明信片,填好地址和祝语后,站在邮寄柜台前,看着瑞典姑娘盖上了北极圈邮戳后,我们郑重地将它投进了长了翅膀的邮筒。

这是我有生以来第一次从北极圈给儿女们寄信,心中充满了喜悦和快慰。离开商店前,我还是狠了狠心,花14克朗买了一只小小的北极鹿玩具(只有婴儿手那么大),为的是留下那份永远的怀念。

- END -

出处 | 《女外交官手记》(出版于2004年5月)

本文作者 | 张兵

图片 | 出处

编辑 | 外交官说事儿 廉博

还没有评论,来说两句吧...