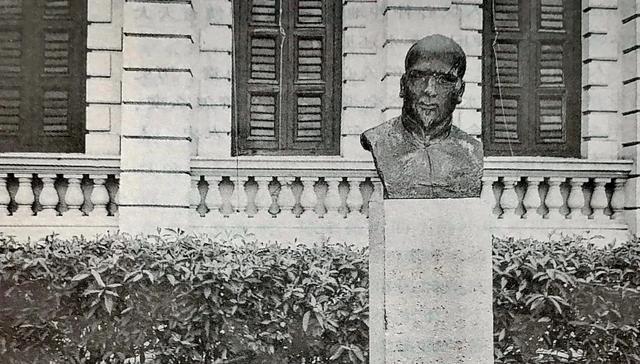

在乌节路和莱佛士路交叉的地方,坐落着新加坡国家博物馆。在博物馆楼前,竖有一座无名老华人头像的纪念碑,纪念碑底座上刻有:

华人素以坚忍耐劳著称,叨(华人对新加坡的别称)、屿、甲三府,既马来全属,今日之繁荣,得华人能力者,良非鲜者。

这段碑文可视为对华人在新加坡乃至马来半岛发展中所起作用的历史评价。

新加坡国家博物馆楼前的华人头像纪念碑(图源:《南太不了情》)

新加坡是个移民国家。早期新加坡的生存和发展全靠各国移民披荆斩棘地开发,才把荒芜的小岛建设成一个繁荣的新加坡。华人从一开始就是这里各族移民的主体,勤劳智慧、吃苦耐劳的华人,对新加坡的繁荣作出了巨大的奉献和牺牲,是新加坡社会和经济发展的主要动力。他们所起的作用是其他任何民族者都不能比拟的。

中国的宋朝、元朝时期,即公元960年至1368年,中国的海外贸易已经相当发达,官方和民间都从事海外贸易活动。中国沿海商人早就乘船南航抵达“南海诸国”。成书于1349年元代的《岛夷志略》一书对此有所论述。该书把当时的新加坡王国称为“淡马锡”,后又有典籍称为“淡马锡”和“淡马锡门”,这些都是现在“Temascek”一词的音译。《岛夷志略》记载:“单叨马锡男女兼中国人居之。”这是华人聚居新加坡最早的记录。

1819年1月,英国东印度公司代理人莱佛士率领一支船队占领新加坡。这是新加坡的转折点,从此,新加坡经历了150多年的殖民地统治。

根据当时船上的记录,那时的新加坡只是个渔村,居民有150人,其中华人约30人。还有一本英国人写的书上称,在莱佛士登陆新加坡前,已有华人在中坡从事甘蜜种植,还提到两个人的名字,一个叫陈银夏(TAN NGUN HA),一个叫陈亚路(TAN AL LOO)。闽南人把陈发音成“TAN”,所以他们应该是福建人。

莱佛士登陆开埠新加坡后,英国殖民者很快看中了新加坡海上通商的枢纽地理位置和岛上良好的自然条件。他们锐意开发新加坡,要把它发展成为一个繁荣的商港。于是,劳动力成了当务之急。殖民政府一开始就积极鼓励移民迁入,由于这一政策及时得当,随之而来的就是移民的迅速增加。

首批华人移民来自马来西亚的马六甲。马六甲离新加坡较近,那时马六甲由荷兰殖民者统治。殖民政府苛政,华人为了摆脱困境,便趁机南下,试图在新加坡闯天下。这时期,中国南部沿海福建、广东等省的移民也开始来新加坡。鼓励移民政策仅实施4个月,来这里的移民就多达5000多人,而且势头有增无减,新来的移民主要是华人。

“奴隶船”上的华工

人们都知道,西方列强从非洲贩卖“黑奴”达400多年之久。由于非洲人的强烈反对,加之国际舆论的压力,到19世纪中期,这种不人道的黑奴贸易才不得不废除。人们还听说过苦力买卖,而“苦力”就是早期到新加坡来的华人移民。这种苦力贸易也叫“猪仔贸易”,1823年就在新加坡出现了。

“卖猪仔”市场

中国清朝自立国以来,因怕华人移民海外,聚众结党,从事反清活动,政府实行海禁政策。凡违令出洋者,均课以重刑,甚至以通贼论斩。

《北京条约》签订现场

1840年鸦片战争以后,清政府被迫签订《南京条约》和《北京条约》。条约不仅要求开放通商,还要求废除海禁。条约明确规定:“以凡有华民情甘出国,或在英国所属各处,或在外洋别地承工,俱准与英民立约为凭,毫无禁阻。”

此后,法国、荷兰和美国也起而效之,从而掀起了华人苦力贸易的狂潮,代替了刚废除的非洲黑奴贸易,填补了西方殖民地所需劳力的真空。从1845年到1875年间,从中国运出去的苦力高达50万人。

那时,新加坡正值商港急剧发展时期,到新加坡的劳力得以剧增。契约劳力主要来自一贫如洗的农民。他们身无半文,就像猪仔一样被卖出洋,任人宰割,经过被称为“浮动地狱”的船上漫长的非人生活的航行,到岸后仍身不由己,像商品一样被卖掉。幸运者,多年后才有自由之身。

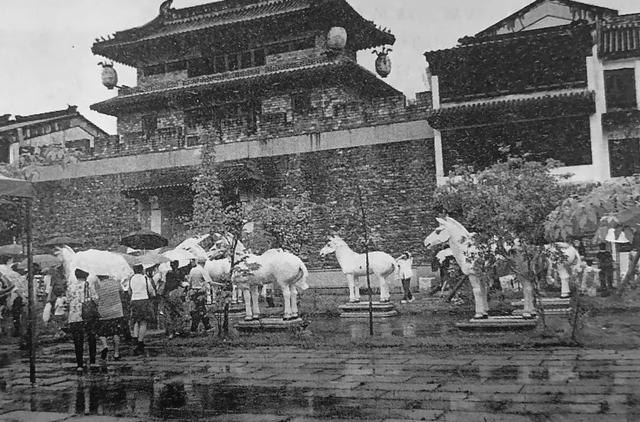

新加坡唐城(图源:《南太不了情》)

新加坡的经济经历种植业、农产品加工业、工业和商业,各行各业,林林总总,都以华人为主,特别是种植业,几乎是清一色的华人。新加坡的经济发展离不开华人,正像新加坡的历史与新加坡的华人史分不开一样。

- END -

出处 | 《南太不了情》(2012年7月出版)

本文作者 | 吴钟华

图片 | 本书及网络

编辑 | 外交官说事儿 凤凤

还没有评论,来说两句吧...