在燕山山脉的余脉间,承德避暑山庄如一颗璀璨的明珠,镶嵌在北国的山水之中。

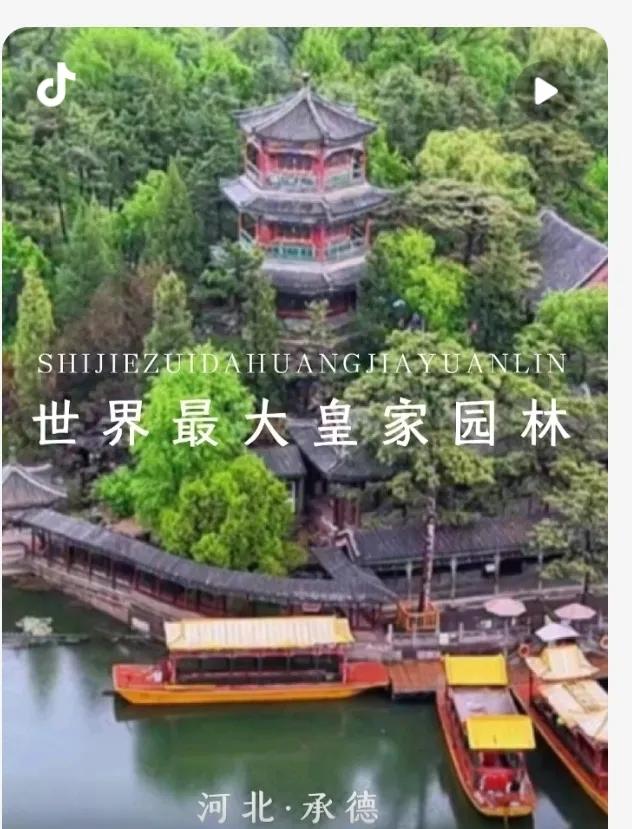

这座清代皇家园林以其恢宏的规模、独特的造园艺术,成为中国古典园林的巅峰之作,更是世界上现存规模最大的皇家园林。它不仅是帝王避暑理政的场所,更是一部凝固的清史,承载着康乾盛世的辉煌与沧桑。

避暑山庄的营建始于康熙四十二年(1703年),历经康熙、雍正、乾隆三朝,耗时近九十年才最终成型。全园占地564万平方米,相当于两个颐和园、八个北海公园,其规模之巨,在世界园林史上亦属罕见。园林以“师法自然,融于自然”为造园理念,没有刻意雕琢的匠气,而是将江南的婉约与塞北的雄浑巧妙融合。

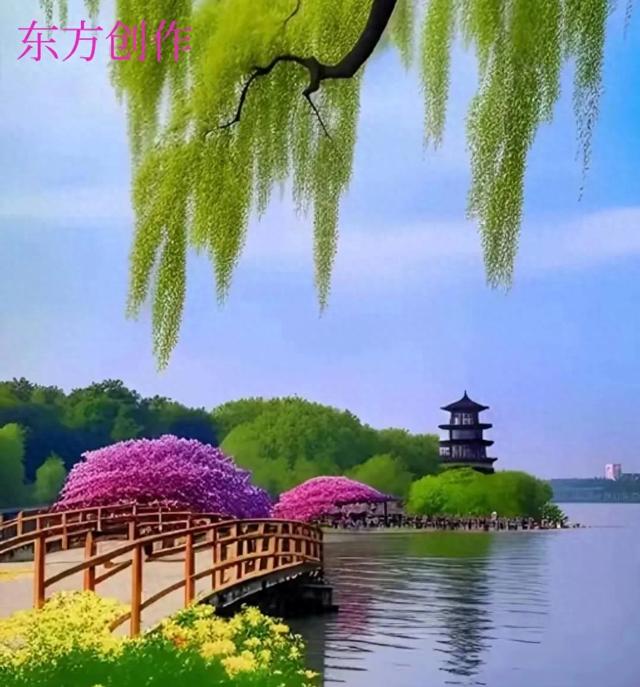

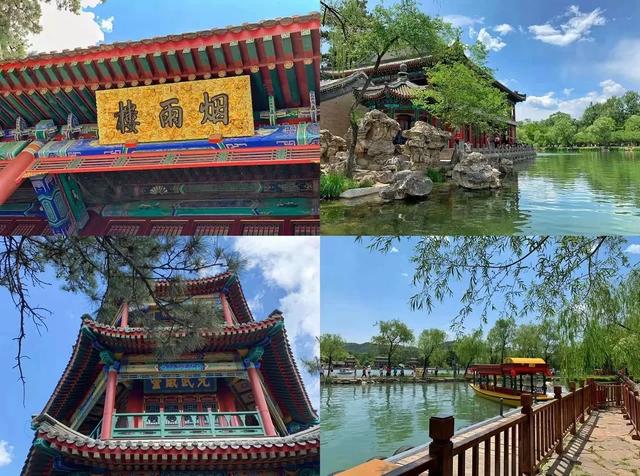

湖区仿江南水乡,洲岛错落,桥廊曲折,烟雨楼、金山岛等景致再现了江南可采莲,的诗意;平原区碧草如茵,麋鹿成群,尽显草原的辽阔旷远;山区占全园面积的三分之二,峰峦叠嶂,古木参天,登高可俯瞰全园胜景,远眺塞外风光。这种移天缩地入君怀,的造景手法,让帝王无需远行,便能尽览南北风光。

关于十大景与,八大处,的说法,需稍作厘清。康熙年间,山庄内曾评选出,三十六景,乾隆时期又增补,三十六景,合称七十二景,每景皆有雅致之名,如烟波致爽,月色江声,锤峰落照等,皆是对园中胜景的诗意概括。这些景致或因山水得名,或因建筑传声,将自然与人文完美交织。

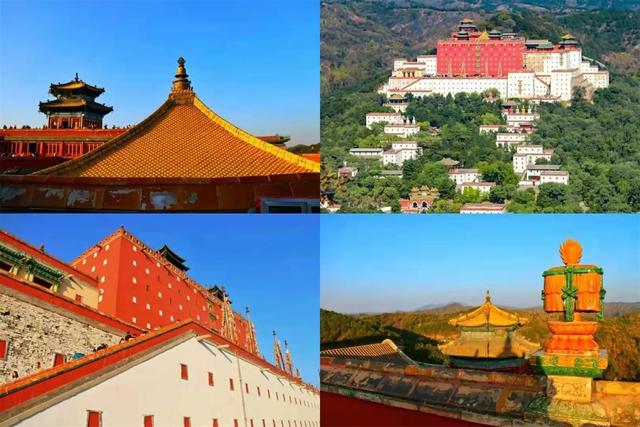

而八大处实则位于北京西山,是著名的佛教寺庙群,与避暑山庄并无关联,或许是地域记忆的混淆。真正环绕山庄的,是外八庙,溥仁寺、溥善寺、普宁寺、安远庙等八座藏传佛教寺庙,它们如众星捧月般分布在山庄外围,既体现了清代修庙联姻,的民族政策,又以金碧辉煌的建筑与山庄的朴素淡雅形成鲜明对比,构成内外一统,的政治象征。

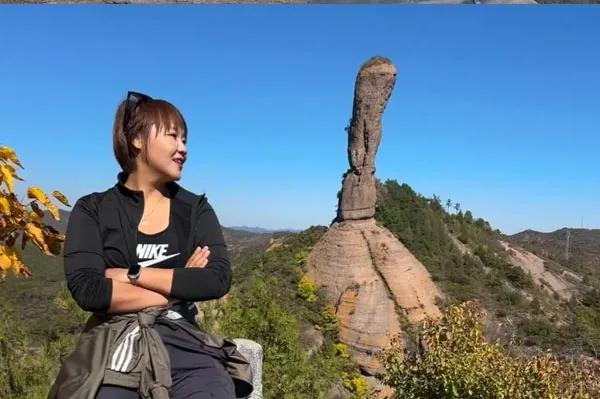

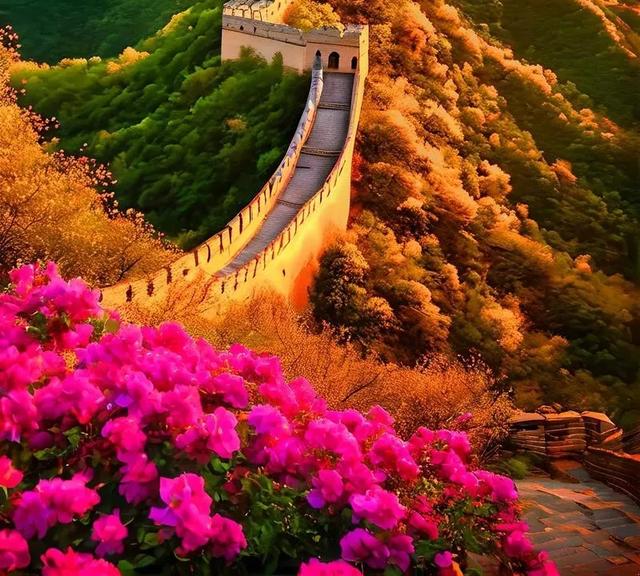

从山庄向北眺望,隐约可见古长城的残垣断壁。虽然长城并非直接环绕山庄,但承德地处燕山要塞,历来是中原与塞外的交通咽喉,长城作为古代的军事防御工程,与避暑山庄共同构成了清代北部边疆的,文武之道,长城以武备守疆,山庄以文治安邦。

帝王在此接见蒙古王公、西藏活佛、外国使节,用园林的静谧消解了边疆的烽烟,这种“怀柔远人”的政治智慧,让避暑山庄超越了园林的范畴,成为清代多民族国家统一的见证。

漫步山庄,每一块青砖都镌刻着历史的印记。康熙在此运筹帷幄,平定准噶尔部;乾隆在此宴请班禅,巩固西藏边防;咸丰帝在此签订,北京条约,留下王朝衰落的叹息。

它见证了帝国的鼎盛,也亲历了国运的式微。如今,硝烟散尽,山庄归于宁静,湖中荷叶田田,山间松涛阵阵,昔日的皇家禁地已成为寻常百姓的游览胜地。

站在“四面云山”亭上,清风拂面,远眺群山如黛,近观湖光潋滟。这座世界最大的皇家园林,不仅以其建筑与山水之美震撼人心,更以其深厚的历史底蕴,诉说着一个王朝的兴衰与多民族国家融合的历程。

它是自然的杰作,是人文的丰碑,更是留给世界的文化瑰宝,让每一位到访者在山水之间,读懂中国的过去与现在。

还没有评论,来说两句吧...