西安这两个字,仿佛天生就与 “历史” 紧密相连。对来自金昌的一家三人而言,这座城市最初的印象源自历史书中 “十三朝古都” 的威严描述。直到他们真正拎着行李箱踏上这片土地,才发现书本上的知识不过是冰山一角。三天两夜的密集游览,吃喝住行全在大唐不夜城、回民街和城墙脚下展开,最终沉淀出五个耐人寻味的 “拧巴” 疑问。这些疑问无关高深的历史研究,只因旅途中的细节太过真实鲜活,让人不吐不快。

城市气场:舞台布景与生活气息的碰撞

西安的街道宽阔得超乎想象,尤其是钟楼周边,横平竖直的马路如同舞台剧的布景,宏伟却带着一丝不真实。但低头可见的地砖缝里钻出的野草,路边摊贩用地道西安话吆喝着售卖凉皮和肉夹馍的声音,又瞬间将人拉回充满烟火气的 “活人世界”。这种宏大与琐碎的交织,构成了西安独特的城市气场。

理工男父亲、语文老师母亲和刚上三年级的孩子,这家人并非追求网红打卡的时尚家庭,旅行原则是 “能走不打车,能吃不凑合”。他们在大唐不夜城的夜晚感受到了最强烈的冲击:璀璨的灯光亮得晃眼,身着唐装的表演者与现代游客混杂在一起,孩子一边指着 “盛唐密盒” 表演兴奋地呼喊,一边嘴里嚼着刚买的烤面筋。人群中既有举着小旗的老年旅行团,也有摇着蒲扇的本地大爷,每个人都在这片时空交错的场景里显得理所当然。

“这种穿越感在别的城市从未体会过。” 父亲后来回忆。白天在古城墙下漫步,触摸着斑驳的砖石,仿佛能听见历史的回响;转身拐进旁边的小巷,却被麻将馆里的喧闹和菜市场的叫卖声包围。西安就像一位穿着古装却玩着智能手机的老者,既有老学究的深沉,又有不服老的潮流感,这种矛盾的气质让人着迷。

城墙脚下的傍晚尤其动人。夕阳给古老的城砖镀上金边,散步的市民、骑行的游客、追逐打闹的孩子,还有卖冰棍的小贩,共同构成一幅流动的生活画卷。母亲忍不住拿出手机拍照,镜头里既有千年城墙的沧桑,也有现代生活的鲜活,两者毫无违和地融合在同一帧画面里。

历史轰炸:无处不在的过去与当下的喧嚣

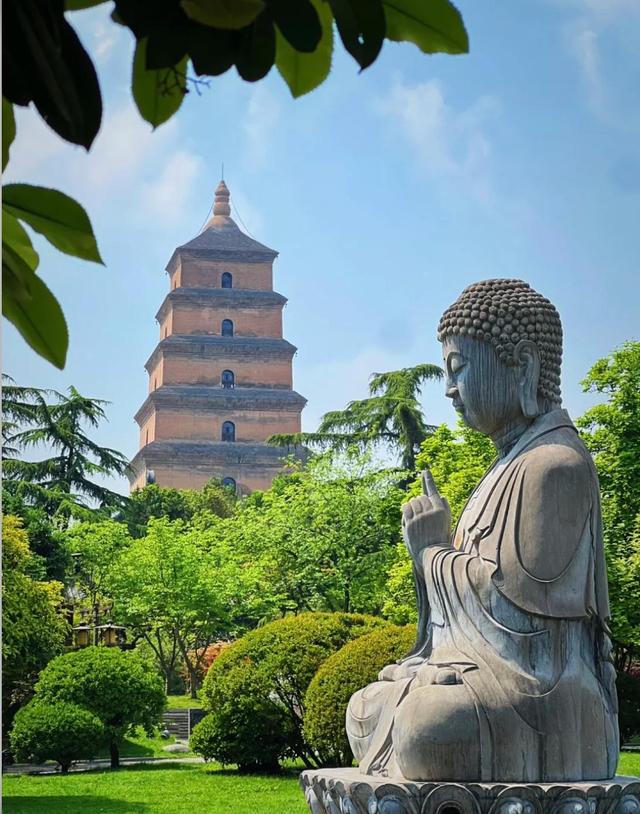

西安的历史绝非 “厚重” 二字所能概括。每走几步,身为语文老师的母亲就会给孩子科普:“看,这就是李白写诗的地方!”“你猜这城门下曾走过多少军队?” 起初父亲还能配合讲解,到第三天已被密集的历史信息 “轰炸” 得头晕目眩。兵马俑、碑林、陕西历史博物馆,每处景点都值得细品,却也让人产生 “信息过载” 的疲惫。

吃饭时讨论 “阿房宫是否真的被烧完”,走路时被 “长安十二时辰” 的古风广告洗脑,连买瓶矿泉水都能看到印着兵马俑图案的包装。西安的历史像空气一样无孔不入,让人无处可逃,却又在某些时刻变成生活的 “背景噪音”。孩子在陕西历史博物馆里盯着玻璃柜里的文物哈欠连天,转头看到展厅出口处的文创雪糕,眼睛立刻亮了起来。

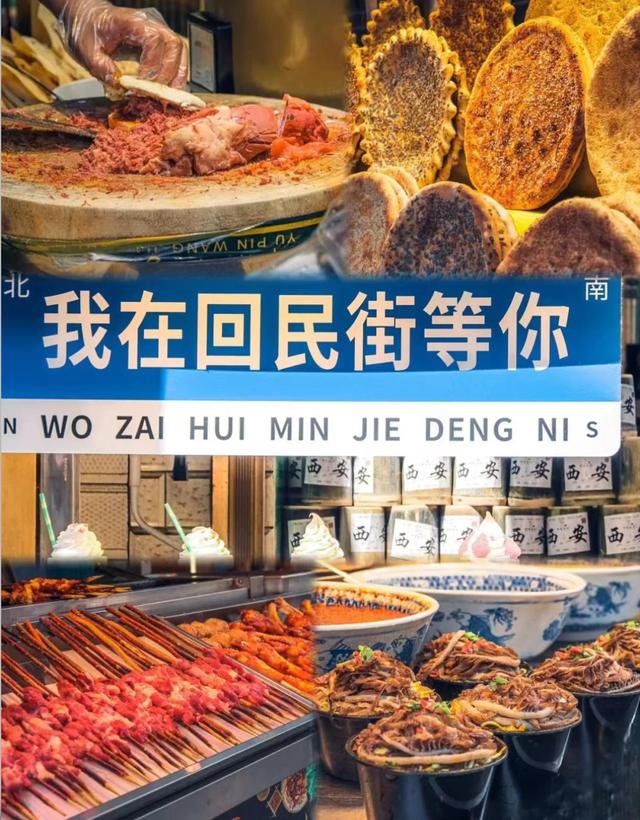

父亲发现一个有趣的现象:西安人对待历史的态度既虔诚又随意。他们会认真地向游客介绍兵马俑的考古发现,也会在城墙根下支起桌子打牌,仿佛那些千年古迹只是自家后院的寻常景致。这种与历史长期共处形成的从容,让外来游客感到惊讶。当他们在回民街看到小贩用印着兵马俑图案的塑料袋装肉夹馍时,最初觉得有些 “不尊重”,后来慢慢理解这是西安人特有的相处方式 —— 历史不是束之高阁的文物,而是融入日常的生活元素。

母亲在碑林博物馆里驻足良久,对着那些古老的石碑感叹不已;父亲却被旁边临摹书法的老人吸引,看他用毛笔在地上书写,围观的市民不时喝彩。历史与当下的对话,在这里每天都在生动上演。

美食体验:粗犷外表下的独特风味

西安的美食给了这家人不小的惊喜,也带来了困惑。第一天晚上在回民街,他们在羊肉泡馍摊前遭遇了第一个 “文化冲击”。孩子看着碗里泡在汤中的馍,一脸嫌弃地问:“为什么馍是泡着吃的,不是夹着吃的?” 父亲一时语塞,只能胡诌:“这是千年传承的吃法,得体验体验。” 结果孩子吃了两口就放下筷子,偷偷和母亲商量去买烤鱿鱼。

母亲却吃得津津有味,还认真点评:“西安的羊肉泡馍和兰州牛肉面完全是不同体系。” 她解释说,羊肉泡馍讲究 “一汤二肉三馍四料”,需要自己动手掰馍,这个过程本身就是一种仪式。父亲在旁边打趣:“能不能别把每顿饭都变成论文答辩?”

他们尝试了当地各种特色美食:biangbiang 面、肉夹馍、凉皮、粉蒸肉、镜糕。西安美食给人的第一印象是 “粗犷”:面条宽得能当裤腰带,肉夹馍的肉馅咸得让人冒汗,镜糕甜得有些齁嗓子。但奇怪的是,吃着吃着就上了瘾。尤其是深夜在大雁塔北广场吃到的红柳烤肉,带着孜然和烟火气,瞬间让人感受到这座城市的灵魂味道。

“西安的美食讲究原汁原味,一点不装。” 母亲开玩笑说。父亲补充道:“有点像东北菜的豪横,但多了点西北的倔强。” 他们发现,西安人对美食的自豪不输对历史的骄傲。出租车司机推荐自家楼下的面馆时眉飞色舞,回民街的小贩会热情地递上试吃品:“先尝,喜欢再买,西安人不骗外地人。”

孩子最终爱上了肉夹馍,虽然一开始对 “白乎乎的馍夹肉” 很抗拒,但后来每天都要吃一个。“比汉堡包有嚼劲。” 他认真地评价,让父母忍俊不禁。

人文印象:底气十足的城市性格

西安人给这家人留下的最深印象是 “有底气”。无论是出租车师傅还是路边卖石榴的阿姨,都透着一股自信和幽默。去城墙的路上,司机一边吐槽早高峰堵车,一边滔滔不绝地讲西安的 “十三朝故事”,还热情推荐自家楼下的面馆:“要吃正宗的别去景区,跟我走!”

这种自豪感似乎刻在西安人的基因里。父亲猜测这可能与 “历史基因” 有关,母亲则认为是这座城市的文化积淀赋予的从容。在回民街买石榴汁时,父亲犹豫要不要买,小贩直接递过一小杯:“先尝,西安人不骗外地人。” 真诚的态度让人无法拒绝,最后他们买了两大杯。

西安的 “慢” 与 “快” 也形成有趣的对比。大唐不夜城晚上热闹得像庙会,人们拍照打卡看表演,喧嚣非凡;而老城根一带却异常安静,小巷里只有偶尔路过的电动车和拎着菜的大妈。他们一家在城墙的夜色里散步时,风带来槐花香和烤肉味的混合气息,那一刻觉得这里的生活令人羡慕。但白天的地铁站人流如织,外卖小哥穿梭不息,谁都不肯慢下来。

父亲在城墙上看到一位放风筝的老人,风筝飞得很高,老人的动作从容不迫。旁边有年轻人骑着共享单车呼啸而过,古老的城墙见证着这一切。“西安到底是慢还是快?” 这个疑问直到离开都没找到答案,但他觉得或许这种矛盾正是西安的魅力所在。

五个 “拧巴” 的疑问:旅行中的思考

密集的旅行让父亲脑子里不断冒出疑问,最终沉淀为五个 “拧巴” 的思考:

第一个疑问关于西安在陕西的独特地位:“为什么西安的历史如此‘炸裂’,周围城市却存在感较低?” 走在街头,随便一块石头都能讲出故事,钟楼鼓楼之间的街区地下埋着几层老城遗址,陕西历史博物馆的文物密集到让人震撼。而周边的咸阳、渭南、铜川,历史名气远不及西安。本地朋友自嘲 “西安是爹,咱都是兄弟”,这种历史优越感让西安成为西北的 “独一份”,却也带来景区排队千人、城墙拍照 “人从众” 的拥挤,让人在自豪与窒息间摇摆。

第二个疑问关于美食:“肉夹馍为什么是‘白的’?” 在回民街老字号吃到的腊汁肉夹馍,馍白肉淡,没有想象中的油亮红润。店家解释这是讲究 “原汁原味”,用白水煮肉再加卤汤浸润,懂吃的人就爱这种清淡。起初不适应,吃多了却爱上这种越嚼越香的口感。母亲总结:“西安美食像这座城市,不张扬却有料。”

第三个疑问关于兵马俑:“它的神秘感到底靠不靠谱?” 排队两小时进入一号坑,初见灰扑扑的陶俑时有些失落,细看才发现每个兵俑表情、发髻、鞋子都有细微差别。孩子问 “晚上会不会动”,父亲安慰说不会,心里却也泛起小时候同样的疑惑。解说员讲 “始皇帝的野心”,父亲却更在意陶俑的泥土味道,这种历史的宏大与细节的真实同样动人。

第四个疑问关于丝绸之路:“现在还有‘丝绸’吗?” 西安满街都是 “丝路” 主题的雕塑壁画,却难见正经丝绸店,更多是卖唐三彩和兵马俑摆件的小摊。朋友说丝绸产业早已没落,现在的 “丝路” 更多是文创和旅游经济的符号。父亲既感遗憾又觉释然,丝绸之路本就是故事的起点而非终点。

第五个疑问关于美食认同:“西安美食是不是每个陕西人都会推荐?” 他们吃的泡馍、biangbiang 面、红柳烤肉都带着 “本地气”,虽不精致却充满 “活气”。偶遇的本地大爷热情推荐东门外的灌汤包,强调 “西安早饭讲究热闹”。父亲明白,西安人推荐的不只是美食,更是一种生活方式,只要愿意坐下慢慢吃,就会觉得 “来对了地方”。

离开西安那天,一家人在高铁站吃了最后一顿肉夹馍。孩子说下次还要来吃 biangbiang 面,母亲翻看着手机里的照片,父亲望着窗外掠过的风景,心里装满了这座城市的矛盾与和谐。西安就像一本复杂的书,初读觉得厚重,细品发现鲜活,那些没找到答案的疑问,或许正是再来的理由。

地铁里播放着西安旅游的宣传片,画面里城墙、美食、现代建筑快速切换。父亲突然想起城墙上那位放风筝的老人,风筝在蓝天白云下自由飘荡,而城墙默默矗立,见证着这片土地上所有的过往与现在。西安就是这样一座让人说不清、舍不得、忘不掉的城市,带着历史的沉淀,也带着生活的温度,在时光里静静流淌。

|

内容声明:本站内容来源于合作伙伴及网络搜集,版权归原作者所有。如有侵犯版权,请立刻和本站联系,我们将在三个工作日内予以改正。邮箱:88@88.com

还没有评论,来说两句吧...