文章/画作:李向华

~~~~~

二十一世初的某年的孟秋,我随省文化交流团踏上了台湾岛。出发前,团里的老陈就念叨,阿里山的姑娘、日月潭的波光,是必去的景致,就像去北京得看长城故宫。我心在想,同根同源的土地,究竟藏着怎样的山水和风物?

首站便是阿里山。登祝山看日出时,山雾如纱,林间弥漫着桧木的清香,确实不负盛名。但与大陆的黄山松,泰山群峰相比,却只是有着相似而已。

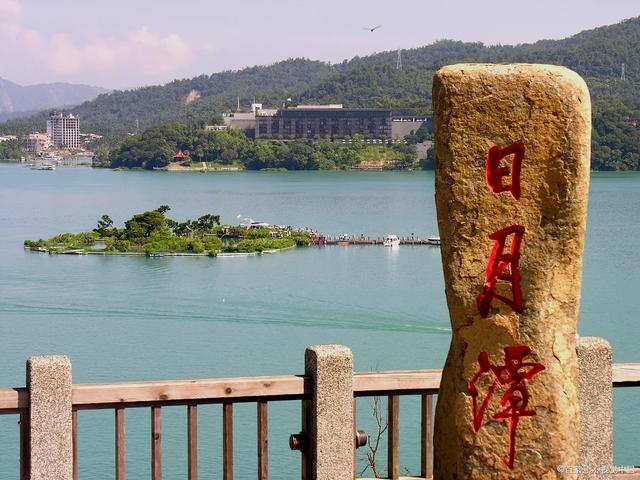

午后去日月潭,游船劈开碧波,潭周的山峦倒映水中,像极了江南的湖泊,只是少了些乌篷船的婉约,多了几分开阔。我却在心里暗忖:这些被反复称道的名胜,像一本被翻旧了的画册,美则美矣,总觉少了点意料之外的震撼。

直到第二天车行至花莲县西北,太鲁阁大峡谷时才真正让我失语。车子沿中横公路蜿蜒前行,起初两侧还是寻常的山景,转过一道弯,眼前忽然裂开一道巨缝——那不是常见的山谷,而是大地被生生撕开的伤口。两岸的悬崖如刀削斧劈,直插云天,崖壁上裸露的岩石泛着冷硬的白光,仔细看去,竟是大理石。那些灰的、白的、浅黄的纹理,像老天爷随手泼洒的墨。谷中溪流湍急,水声如雷,不是江南流水的潺潺,而是带着股子蛮劲,撞在岩石上溅起带浊的白浪,再顺着沟壑奔涌向前。

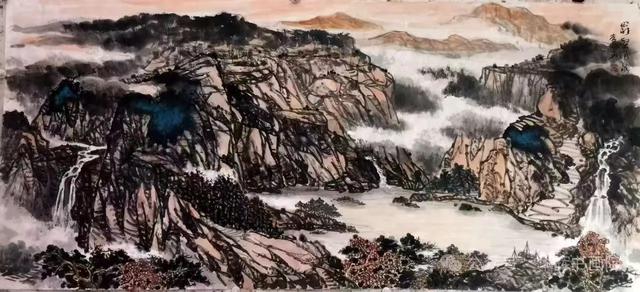

李向华山水画作

导游是位本地的原住民姑娘,她指着崖壁说:“这峡谷是水刻出来的。”后来才知,地质学家的考证更令人称奇:千万年前,这里本是海底,地壳运动让石山隆起,风化剥蚀让大理石露出地表,而脚下这条立雾溪,日复一日切割着坚硬的岩石。大理石脆且硬,水流便在它身上凿出窄、深、长的痕,成了独步全球的“嶂谷”。我摸着路边一块突出的岩石,指尖能感受到冰凉的质地和细密的纹路——水为刀,石为料,天地作窑,烧出了这雄奇的景致。

中横公路本身就是个奇迹。最险处仅容两车擦身而过。车过长春桥时,导游让我们停下。桥头望去,不远处的山崖中间藏着一座小巧的祠堂,青瓦飞檐,在灰白石壁的映衬下,透着股江南园林的精致。那是长春祠,为纪念修建中横公路牺牲的老兵而建,他们用血肉之躯,在绝壁上凿出了这条贯通东西的路。

沿公路往里走,愈发觉得峡谷的幽深。立雾溪在谷底奔腾,时而收窄成一线,时而铺开成一汪碧潭。阳光很难照到谷底,幽暗处能看见蕨类植物从石缝里钻出来,翠绿得发亮。同行的画家老王架起画板,却迟迟下笔:这石的硬,水的柔,还有那祠堂的一点人文气,太难调和了。

李向华山水画作

确实,太鲁阁没有阿里山的名气,也没有日月潭的温婉,它像个沉默的巨人,把亿万年的沧桑都刻在骨子里。在这里,你看不到太多人为雕琢的痕迹,只有自然的伟力和人的坚韧在对话。相比那些“必去”的景点,却足够深刻。

离开时,车过长春桥,忽然明白,旅行的意义,有时不在于看了多少名景,而在于遇见一处能触动心底的地方。太鲁阁于我,便是如此。

还没有评论,来说两句吧...