【瓯越风情·文成西坑·龙麒源(下篇)】

文&图叶望庆

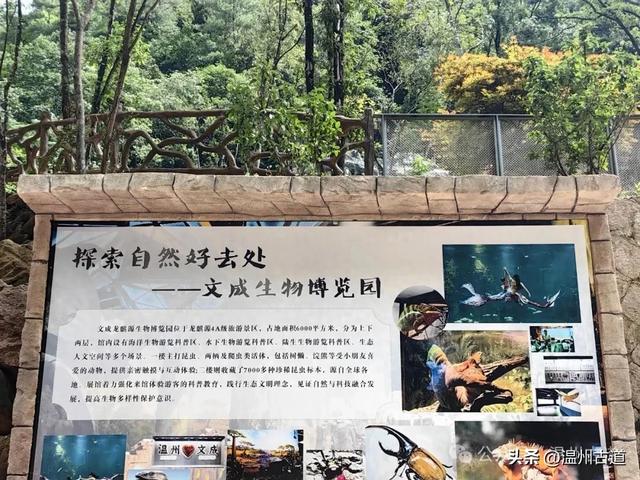

生物博览园:山水间的自然课堂

文成生物博览园坐落于龙麒源景区内,历经数年精心雕琢,耗资不菲。其占地面积广袤,建筑面积超7000平方米,是一座集科普展示、科研教学、观赏游憩等功能于一体的综合性博览园。馆内布展设计独具匠心,划分多个主题区域,全面涵盖古生物、矿物、植物、动物、生态和人类等六大领域,恰似一幅徐徐铺展的多元奇妙画卷。

踏入“文成生物博览园”,仿佛从山水长卷的诗意篇章,瞬间切换至满是奇妙生灵的科普天地。首先映入眼帘的,是玻璃围合区域中的浣熊。它们在仿造的枯木间嬉笑玩耍,时而敏捷攀树,时而探头探脑,憨态可掬。此般场景,让人们直观地了解到浣熊树栖、杂食的习性,以及它们如何在自然环境中巧妙生存,生动且有趣。

步入仿照热带雨林打造的生态区域,仿若置身神秘奇幻之境。高大树木遮天蔽日,藤蔓植物缠绕交错,树根盘根错节,表面覆满翠绿的苔藓与蕨类。阳光透过“树冠”斑驳洒落,营造出湿热且神秘的雨林氛围。这人造雨林,不仅是一场视觉盛宴,更以直观方式科普雨林生态知识——在高温高湿环境下,植物如何借助树干争夺阳光,生动呈现生态系统的微妙关联。

昆虫展区与珊瑚展区,是孩子们翘首以盼的热门区域。昆虫展区内,形态各异的昆虫令人大开眼界。色彩斑斓的蝴蝶,双翅绘满精美图案;身形巨大的甲虫,坚硬外壳闪烁金属光泽;还有会发光的萤火虫,于黑暗中闪烁微光,恰似夜空中的点点繁星。人们簇拥在展柜前,仔细端详玻璃柜中昆虫的形态特征,探寻它们的生活习性与生存智慧。

珊瑚展区则宛如一个梦幻的海底世界。各种形状迥异的珊瑚在水中轻轻摇曳,枝状珊瑚如一棵棵美丽的珊瑚树,脑状珊瑚似一个个巨大的大脑,鹿角状珊瑚像一对对精致的鹿角。珊瑚颜色丰富多样,红、粉、紫、蓝等交织在一起,构成一幅绚丽多彩的海底画卷。

穿过生物展区,一座偌大的水族馆赫然眼前。它依托天然山洞改造而成,营造出神秘迷人的海底世界。澄澈水体中,各类鱼儿穿梭游动,身姿轻盈灵动。人们紧贴玻璃,辨认不同鱼类,探寻它们的生活习性,于这方水下世界,触摸海洋生物多样性的奥秘。

在博览园的表演区,每日都上演精彩的小丑与美人鱼的表演。小丑身着色彩明艳的服装,头戴夸张帽子,脸上绘着滑稽妆容,以幽默动作与搞笑表演引得观众捧腹大笑。

水族馆内的美人鱼表演,更是一场如梦似幻的视听盛宴。表演者身着华丽鱼尾服饰,宛如真正的海洋精灵,在水中翩翩起舞。气泡升腾,游鱼环绕,仿若童话场景。她们优美的动作与精湛的表演,令观众如痴如醉,仿佛踏入童话世界,纷纷掏出手机记录美好瞬间。

逛完室内区域,登上博览园顶部草坪,又是另一番天地。家长与孩子可以在此野餐、玩耍,于奔跑间亲近自然。草坪让人们在领略博览园的奇妙之后,于开阔天地放松身心,回味自然科普之旅的点点滴滴。这里没有城市喧嚣与学习压力,唯有大自然的宁静与亲情的温暖。

文成生物博览园,堪称亲子游中科普与欢乐并存的宝藏之地。它犹如一本生动的自然科学教科书,让孩子们在游玩中学习,在探索中成长,使自然知识在游览过程中悄然扎根。作为浙南山水间滋养亲子求知欲的自然课堂,它不仅是亲子游的绝佳去处,更是科普教育的理想之地。

穿龙峡:野趣横生的峡谷景廊

从生物博览园出来,穿过十二生肖门,眼前出现分岔。一端是近在咫尺的出口,二百米的平路,仿佛在轻声挽留,劝人不必再奔波跋涉;另一端则是沿着“穿龙峡”蜿蜒上行的幽径,需穿越两公里多的峡谷。我们毫不犹豫地选择了后者,踏入这野趣横生的峡谷。

踏入穿龙峡,仿若进入一个全新天地。刚入峡,涧溪便展现出与锦里池旁截然不同的脾性。这里峡谷更为陡峭,水流也湍急许多。若说之前的溪水宛如温软绸带,此处则似束起的银鞭,奔腾跳跃。哗哗的水声,恰似峡谷的开场白,在潺潺流淌间,野趣四溢。

横跨清溪之上的鸿运桥是行程的第一处驻足点。这座古桥被漆成粉红色,寓意鸿运当头。随后前行,左侧是一片藤蔓缠绕、蕨类覆树、青苔满布且白雾弥漫的“绿野仙踪”之境。树上还挂着人造的绿色球体,让人仿佛真的踏入童话秘境,恍惚间,只觉每片叶、每缕雾都藏着精灵的私语。

溪雨亭隐匿在树影之中。若逢雨天在此暂歇,听雨滴敲打亭角,看溪水撞击岩石溅起水花,恰似大自然随性泼墨绘就的画卷。竹楼桥以其独特的材质与造型吸引着我们的目光,走过时木板轻响,与溪水的节奏相互应和。而那两只手造型的栈道托举,格外惹眼,恰似峡谷伸出的友善手掌,托着游人向更深处探寻,又似在诉说,这方天地,连栈道都充满浪漫想象。

前方有一条短短的玻璃栈道。走在上面,脚下透明玻璃仿若被覆上绿毯,想必是为照顾恐高游客。不过透过间隙,仍能看到湍急溪流与深邃峡谷,心中不禁涌起一丝紧张与刺激。

山哈茶亭是旅途中的温馨驿站,在此可品尝当地茶点,感受山哈人的热情好客。鸳鸯亭和凝碧亭则是休憩赏景的绝佳之地。坐在亭中,欣赏周围美景,感受大自然的宁静美好。这些休憩之处,宛如峡谷贴心的怀抱,让人们在喘息间,将峡谷风光尽收眼底。

再往前行,峡谷在此骤然收紧,形成一泓翡翠色的深潭。崖壁上“龙”字单钩镌刻,笔锋似刀。我们知晓,龙珠潭到了。潭水凝着碧色,仿佛藏着龙珠的神秘。潭边一块岩石上立着的圆球,恰似一颗龙珠。对面崖壁上刻着“穿龙峡”三个大字,字体苍劲有力,向人们展示着这片峡谷的雄伟与神秘。

穿龙峡沿途还有几处“壶穴”景观。这些壶穴形态各异,有的如圆锅,有的似葫芦,皆是大自然鬼斧神工的杰作。它们犹如大地的瞳孔,仰望着天空与行人,不禁让人联想其铜铃山的那些“壶穴”,原来这里也有,真是佩服大自然的鬼斧神工,在不同地方,雕琢出同样的神奇。

穿龙峡尽头,塑有一龙,建有一桥,桥曰云龙桥。此名源自古代《易经·干》:“云从龙,风从虎,圣人作而万物睹。”孔颖达疏:“龙是水畜,云是水气,故龙吟则景云出,是云从龙也。”后以“云龙”比喻君臣风云际会。黄色巨龙下方是峡谷最后一处壶穴景观。站在对岸远看巨龙,它仿佛随时都会腾空而起。龙吐水成瀑,落入潭中,水瀑与水潭相间。这峡谷里的溪流,一路跌宕起伏,将单调行程化作一曲乐章,每个水潭是音符,每道瀑布是重音。

穿龙峡之行,是一场与野趣、与想象、与自然匠心的邂逅。两公里的峡谷,步步皆景,处处含情。走出峡谷时,回望那片绿意与溪流,深知有些风景,只属于愿意踏上崎岖之路的人。而穿龙峡,已将野的灵魂、趣的风骨,刻进我们的脚印,成为旅途难忘的一章。

金碧滩与畲族风情的别样邂逅

龙麒源的旅途渐近尾声,金碧滩宛如一幅隽永的山水长卷,缓缓在眼前铺陈开来,为这场自然与人文交织的游历,添上浓墨重彩的一笔。这五百多米长、三十至五十多米宽的溪滩,由桃花岩溪床构成。滩如其名,兼具金与碧之美。一整面岩床经千万年溪水细细打磨,磨去棱角,磨出光泽,形成平展光滑的金黄色石壁滩,宛如大自然以岁月和流水精心雕琢的艺术品。

我们静立于滩边,凝望着潺潺流淌的溪水。水流轻淌,似薄纱飘动,阳光洒落,滩面泛着细碎金辉,与澄澈溪水相拥,每一道波纹、每一缕光,都在倾诉着岁月沉淀的静美。溪水在金黄色石壁滩上蜿蜒前行,时而湍急,时而平缓。湍急处,水流撞击石壁,溅起朵朵白色水花,发出清脆声响;平缓处,水面如镜,倒映着周围山峦与树木,构成绝美的山水画卷。

沿着金碧滩畔漫步,感受脚下石壁的平滑与坚硬,不禁感叹大自然的鬼斧神工。偶尔几只小鸟从枝头飞过,留下几声清脆鸣叫,为这片宁静天地增添几分生机活力。对岸巨石静卧,“金碧滩”三字镌刻其上,字体苍劲有力,与周遭山水相融,见证着这片土地的独特风貌。

怀着对金碧滩的深深眷恋,我们踏上出口处的畲族风情街,眼前又是一番热闹景象。首先映入眼帘的是两座畲寨村口的瞭望楼,木质结构,造型古朴。屋顶覆以茅草,透着自然野趣,彰显畲族文化与自然融合的韵味,见证着畲寨的生活与历史。穿过瞭望楼,便是畲族风情街。街道两旁古色古香的建筑,街道上摆满各种特色商品,有精美的手工艺品、传统服饰、美味的特色小吃等。

一旁的表演戏台上,“龙凤台”三字遒劲有力,出自温州书法名家何元龙之手。两侧,同样身为温州书法名家的吴永龙所写的对联“龙凤齐飞呈吉瑞,林泉叠韵布清凉”笔锋潇洒,与戏台相得益彰。鲜艳的畲族彩旗随风飘扬,“畲”字旗帜猎猎作响,灯笼高挂,红绸飘拂,处处洋溢着畲族的热情。木质楼阁里,畲族服饰、手工艺品琳琅满目,一针一线、一雕一琢,尽显畲族同胞的巧思。

漫步风情街,耳畔传来畲族歌谣的婉转旋律,仿佛能看见畲家儿女载歌载舞的欢乐场景。特色小吃摊前香气诱人,咬一口畲族传统美食,舌尖满是民族风味。在这里,自然山水的宁静与畲族文化的鲜活相互交融,旅途的疲惫被烟火气驱散,心中只剩对龙麒源的眷恋。

龙麒源之行,始于飞翠湖、锦里池等山水景致的惊艳,沉醉于金碧滩的静美,惊叹于生物博览园的奇妙多彩,感受到畲族风情街的民族文化,一路风景,一路人文。若你向往山水的本真意趣,不妨来此,让龙麒源的山水,在眼眸与心尖,烙下浙南独有的生态情长。

溪声已在身后渐渐隐去,如同替我合上一本翻阅得哗哗作响的书。此刻,唯有风在耳边低语,似替我翻开最后一页烫金的扉页。于是转身,带着一袖山风、两腕金辉、三缕畲歌,悠然下山。

还没有评论,来说两句吧...