1999年夏天,我19岁,骑着摩托车载着哥们儿去水洪池。那会儿的路还是土石混合的,坑洼得能把人颠飞,翻了七八个山头、钻过两个黑黢黢的涵洞才到村口。印象里全村最“洋气”的地方,就是济源邮政局盖的避暑山庄——服务员说“这地方夏天盖被子都不热”。谁能想到,二十多年过去,这藏在太行深处的小村,竟成了连市里都惦记的文旅新地标?前阵子听村里人说,市委新来的徐书记专门带队来调研,沿着盘山公路一路看,在观景台问得特别细:“露营地配套跟得上吗?冬天游客咋留住?老房子保护得咋样?”这股子认真劲儿,让村里人更有盼头了。

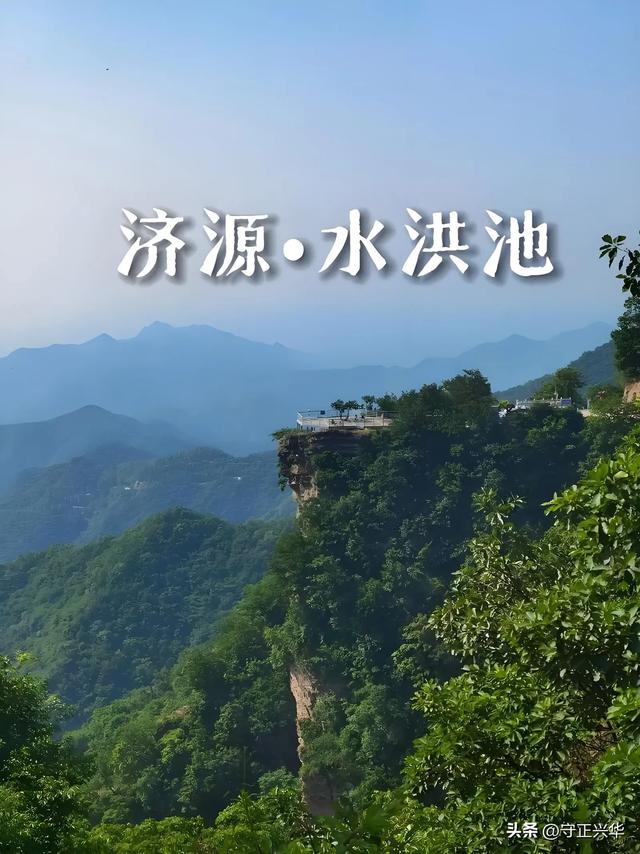

前几天再去,变化看得更真切:村边的水泥路旁立起了蓝底白字的“露营地”牌子,好几座石头砌的民俗酒店纯朴又现代,不远处一栋三层高的新宾馆也快完工;村口的景观工程更是热火朝天,工人正在做景观绿化。路过村委大院时,还看见墙上贴着新规划图,徐书记调研时叮嘱的“别丢了老味道”几个字,被红笔圈了又圈。新建的一排排两层石头民俗酒店本就很有特色,这栋三层现代化现浇结构酒店也在装修中,未来能更好地承接往来游客。市公路局跟阳城县公路局合作新修的水洪池到蟒河镇的水泥路宽阔又厚重,成了联通高山峡谷的唯一通道,也是连接河南山西的近道,很多济源及周边的人骑摩托车或开车来,就是为了感受这里的独特秀美风光。在河南济源水洪池与山西阳城的太行山交汇处,天地似被晕染成一幅绝美的画卷:澄澈蓝天为底,大朵白云悠悠飘浮,如棉絮、似浪涛;连绵山峦层叠舒展,深绿浅翠交织,山岩偶露,添几分硬朗。山风拂过,树影轻晃,山河的雄浑与灵秀相融,让人沉醉在这壮阔又诗意的自然景致里,忘却烦忧。

水洪池能有今天,绕不开那条路。上世纪80年代,村支书苗田才带着48个村民,拿钢钎、铁锤这些最原始的家伙,硬凿了十年,开出13.5公里盘山公路,还打通了3条隧道。1999年我走的就是这条路的“初稿”,车轮碾过碎石子“哐当哐当”响,遇上雨天更是泥泞难行,可就是这条路,让“与世隔绝”的水洪池能看见山外的车。现在再走,土路早换成了平整的水泥路,一百多个弯道像条银链子缠在山腰,路边还修了护栏和反光镜,开着小轿车也能稳稳当当往上爬。去年听说这条路被纳入河南省传统村落保护重点项目,管网、路灯全要升级,村里的老人都说:“当年凿路是为了活下去,现在修路是为了活得更好。”

路一好,人就像潮水似的涌来了。夏天最热闹,周末早上七点,山脚下就排起了车队,有济源本地的,也有焦作、晋城过来的,车窗全敞着,风裹着树叶子的响往车里灌。到了村口,观景台两层都站满了人,孩子们举着冰棍追着狗跑,雪白的比熊被风吹得像团棉花球;大人们围着石桌切西瓜,红瓤淌着水,碰杯的汽水瓶叮当响。有人把刚买的黄瓜搁在石栏上,没一会儿就凉透了,咬一口脆生生的,带着股土腥甜——这可是1470米海拔的“天然冰箱”,城里38度的伏天,这儿的风却能顺着裤腿往骨头缝里钻。

不光夏天,冬天也热闹起来了。下过雪的水洪池像被撒了层糖霜,山尖尖白得发亮,松树挂着雪团,远看像幅水墨画。这时候来的都是“硬核玩家”,开着四驱越野车,轮胎裹着防滑链,在盘山路上慢慢挪;还有人带着滑雪板、雪圈,找片缓坡就撒欢儿,笑声能惊起林子里的鸟。徐书记调研时就特别问了冬天的规划,村里干部指着图纸说:“打算修个简易雪道,再弄几间暖房卖热汤,让游客玩得舒坦。

有人担心,游客多了,水洪池会变味儿。但走一圈就会发现,这儿的“老骨头”还硬着呢:石板路被几代人踩得油光锃亮,转脚石楼的墙缝里还长着当年的瓦松,石磨石碾子摆在院门口,05号院的中共济源县委旧址收拾得干干净净,墙上挂着老照片,讲解员说“当年就在这油灯下开会,商量着怎么打鬼子”,来参观的孩子听得眼睛发亮。徐书记在这儿站了很久,跟村干部说:“这些红色故事是宝贝,得好好讲给年轻人听。”

这些老物件不只是摆设,还成了“吸睛密码”。村里把“十年修一路”的故事编成了墙画,画着村民抡锤凿山的样子,好多游客站在画前拍照,说“这才是真的愚公精神”。老房子改的民宿里,炕上铺着粗布褥子,墙上挂着玉米串,老板娘煮的南瓜粥用粗瓷碗装着,游客说“比城里酒店住着踏实”。就连新修的民俗酒店,也特意用本地石头砌墙,和老村的景致融在一起,不细看还以为是老房子翻修的。

现在的水洪池,名气越来越大,但也有头疼的事儿。旺季时观景台挤得转不开身,厕所要排队;冬天雪大的时候,路滑不好走,有些游客想来又不敢来;村里的农家乐就那么几家,饭点要等半天。不过看这新宾馆、露营地的架势,这些问题慢慢都能解决。听说露营地要弄充电桩、公共厕所,还打算种片花海,夏天搭帐篷看星星,秋天赏花,想想就美。徐书记调研后,村里还多了个“文旅智囊团”,有专家来指导怎么把红色文化、传统村落、避暑资源串起来,让游客来了能住、能玩、能回味。

其实老百姓心里有杆秤,游客来这儿,图的就是个“真”——真凉快、真朴实、真有故事。夏天避暑、秋天看红叶、冬天玩雪,春天来挖野菜,只要把这些实在事做好,不用瞎吆喝,人自然会来。就像1999年那时候,谁能想到土路上的小山庄,能变成现在的样子?

临走时,村口卖山核桃的大婶正忙着给游客装货,嘴里念叨着:“徐书记来了之后,村里更有方向了,咱守着这山这水好好干,日子肯定越来越旺。”这话在理,山风顺着领口灌进来,带着野花椒的麻香,凉丝丝的,就像水洪池的日子,踏实,还透着股甜。

还没有评论,来说两句吧...