导语

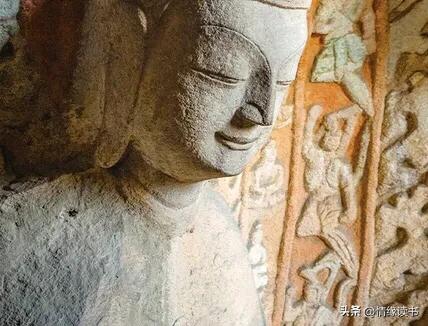

“皇帝即如来”的宣言第一次被刻在石头上,是在北魏文成帝和平初年(460)。今天,当游客站在第20窟13.7米高的露天大佛脚下按下快门时,很少有人意识到:佛像的鼻梁高度、衣纹走向,乃至莲花座下的忍冬花纹,都与一场血腥宫廷政变、一次横跨万里的丝路驼队、甚至一条消失在地图上的河流有关。本文用五张“时间切片”带你重走云冈——从草原汗帐到隋唐长安,从梁思成测绘图纸到今日数字扫描,每一块崩落的砂岩都在讲述一个被忽视的中国故事。

一、昙曜五窟:一场“君权神授”的紧急公关

(460—465年,文成帝时期)

1. 佛像的“身份证”藏在耳朵后面

第18窟主佛左耳后,刻着只有20厘米高的“拓跋焘灭佛图”——太武帝手持火把焚烧经卷,僧人抱经痛哭。这是文成帝为父亲“赎罪”的视觉忏悔录,也是佛教重返北魏政治中心的入场券。

2. 凉州僧团带来的“黑科技”

主持昙曜的匠作班子来自凉州(今甘肃武威),他们掌握着中亚最新的“中心柱式”凿窟技术:先凿出佛塔形中心柱,再向四周辐射开凿佛龛,既节省石料又能形成礼拜回廊。这种技术后来在敦煌莫高窟第254窟被完整复制。

3. 一匹波斯锦缎改变了佛像袈裟样式

美国大都会博物馆藏的一件北魏《刺绣佛像供养图》(出土于敦煌)显示,波斯萨珊王朝的联珠纹锦缎通过丝绸之路进入平城。云冈第19窟主佛的袈裟下摆,第一次出现了这种联珠狩猎纹——这是“胡服汉化”最早的服饰案例之一。

二、太和改制:当鲜卑皇帝穿上汉族士大夫的“褒衣博带”

(484—494年,孝文帝时期)

1. 第6窟的“汉服改革”现场

孝文帝迁都洛阳前一年(493),第6窟释迦牟尼像突然换上宽袍大袖的“褒衣博带”,衣褶从犍陀罗式波浪纹变成中原式平行阶梯纹。考古学家宿白指出,这种服饰变化比孝文帝493年颁布的《太和服制》早了一年——说明皇室通过石窟提前“彩排”汉化政策。

2. 消失了的“云冈译经院”

《魏书·释老志》提到,昙曜曾在武州山设“译经场”,但具体位置成谜。2017年,山西考古研究院在第5窟顶部发现一处唐代修补痕迹,内藏一块刻有“译经功德主”字样的残碑,证实石窟顶部曾存在木构建筑群,可能是中国最早的“国家译经中心”。

3. 一场未完成的“灭佛预演”

孝文帝的汉化政策引发鲜卑旧贵族不满。496年,恒州刺史穆泰在平城策划政变,计划焚毁云冈石窟。叛乱虽被镇压,但第9窟前室至今仍能看到被凿毁的供养人头像——这是北魏皇室内部“胡汉之争”刻在石头上的伤疤。

三、被遗忘的“云冈学派”:洛阳龙门石窟的“前世”

(500—523年,宣武帝至孝明帝时期)

1. 工匠迁徙路线:平城→伊阙

龙门石窟古阳洞最早的“云冈模式”造像,出自平城工匠孙秋生之手。他在题记中写道“自北都(平城)迁洛,仿武州山法”,证明云冈工匠在迁都后成为北魏皇家工程的“技术中坚”。

2. “瘦骨清像”的源头

云冈晚期(第11-13窟)出现的“秀骨清像”风格,其实是南朝士族审美北传的结果。南京博物院藏南朝《竹林七贤砖画》与云冈第13窟南壁维摩诘像对比,两者衣纹的“一笔画”线条几乎同源——这是中国南北文化在石窟中的第一次“握手”。

3. 一个被忽视的女性供养人

第11窟西壁刻有“比丘尼惠感”的供养像,她是《魏书》记载的“摄养群僧”的宫廷尼首。她的存在证明,北魏女性在石窟营建中拥有实际话语权——这比武则天资助龙门石窟卢舍那大佛早了近200年。

四、隋唐余响:云冈佛像的“二次生命”

(581—755年,隋至盛唐)

1. 隋文帝开皇五年(585)的“云冈重修记”

《续高僧传》记载,隋文帝杨坚命并州(今太原)僧人慧远“修补武州山像”,在昙曜五窟外加盖木构窟檐。1992年,考古人员在第3窟前室发现隋代风格的莲花瓦当,证实木构建筑曾真实存在——这是云冈石窟第一次“国家大修”。

2. 唐代的“云冈飞天”出现在长安

西安碑林博物馆藏《唐善业泥》中,有一件刻有“武州山飞天”题记的模印佛像,其飞天造型与云冈第6窟窟顶浮雕完全一致。这说明云冈艺术在唐代已成为“官方审美样本”,被复制到长安的佛寺中。

3. 一场地震改变了第3窟的命运

唐开元二十二年(734),忻州地震波及大同,导致第3窟前室坍塌。窟内未完工的唐代倚坐佛被迫停工,至今可见胎体粗坯——这是自然力量留给云冈的“时间胶囊”。

五、现代重生:从梁思成草图到AI激光扫描

(1933—2024年)

1. 梁思成的“错误”与发现

1933年,梁思成在《中国雕塑史》中误记云冈第20窟为“露天大佛”,实际该窟原有木构窟檐,毁于辽金战火。但正是这个“错误”,让后世学者注意到云冈石窟的“建筑-雕塑”一体化设计,推动了2018年“云冈石窟窟檐复原工程”的启动。

2. 数字云冈:0.03毫米精度的“永生”

2020年,浙江大学与云冈研究院用3D激光扫描第12窟“音乐窟”,精度达0.03毫米。扫描发现,窟内乐器浮雕中的“筚篥”管身长度比例与《乐府杂录》记载完全一致——这是科技考古对传统文献的“硬核验证”。

3. 本地人的“最后秘密”

每年农历四月初八,大同西郊的“吴官屯村”仍保留“游石窟、浴佛水”的习俗。村民用第20窟大佛前的“圣水”洗眼,传说可防眼疾。这个被《大同府志》记载于明代的仪式,可能是拓跋鲜卑“四月八日浴佛”传统的最后活化石。

结语

云冈石窟真正的奇迹,不在于它有多古老,而在于每一次时代更迭,总有人用新的方式让它重新开口说话——从鲜卑语到汉语,从木构窟檐到激光扫描,从皇帝即如来到众生皆可成佛。2025年8月,当你站在第20窟前,请抬头看佛像眉心的那一点白毫:它曾经是文成帝的金粉,是梁思成的铅笔痕,是3D扫描仪的激光点,更是1600年来每一个中国人投向信仰的凝视。

(图片来源网络,侵删)

还没有评论,来说两句吧...