要来铜川玉华宫肃成院遗址叩拜寻迹的想法在脑子里已经存在了很久,因为各种原因,拖到了现在。

刚好这个周末有闲,于是就让爱人提前预订了玉华宫景区内玉华宫酒店的住宿。周五晚上,爱人问我,周六周日这两天有雨,咱们还去不去?我说去,毕竟这个景区比较早,道路应该不错,即便下雨可能也不影响出行,现在的手机导航也很不错,能为出行提供很多便利,这既是一次叩拜寻迹之旅,亦是一家人的外出休闲避暑之旅,就当是去放松心情的。

周六早上,我们驾车先向东南回了一趟蓝田老家,随后驱车沿着沪陕高速折回西安再上西延高速前往铜川市宜君县的玉华宫景区。

车在西安北绕城高速上行驶时的雨比较大,进入咸阳地界时开始变小,出铜川金锁关高速时雨又大了起来,双向两车道,拉煤的大车比较多,山路曲折盘转,还是有一定的危险性。

很幸运,在景区大门口联系好酒店的工作人员被放行进入景区后,雨停了!

在玉华宫酒店一晚住宿加景区门票再送两个人的早餐300元,还可以将自家的车开到景区里的酒店,不仅一家人行走方便还省了景区内的交通费,个人感觉价格还可以。开好房门放下东西,我们就赶紧驱车去了肃成院遗址。

之所以来肃成院,不只是因为它与翠微宫、九成宫、华清宫并称为“唐代四大避暑行宫”,而是因为唐玄奘法师(唐僧)圆寂在了这里!

【木林拍摄于玉华宫肃成院遗址】

玄奘法师,就是《西游记》神话小说的那个唐僧唐三藏的原型。

可能是跟法师有缘吧,或者是因为自己生活在了西安(长安),才有机会去了一些与玄奘法师有关的地方。比如:

木林去过了护国兴教寺的三藏塔,还写了一篇小文《在护国兴教寺唐三藏塔前想到……》。

去过了大雁塔和大慈恩寺,当时只知道法师在此处曾译过经,没有想到这里还有法师的灵骨。

二十多年前我就在成都文殊院旁边的北较场里生活过两年,可惜的是一直不知道、也不懂这里有法师的头骨舍利,确实没有想到自己还能这么有缘的近距离守护灵骨。前年再去文殊院时,问了很多志愿者才知道法师的头骨舍利就收藏在宸经宝楼里,只在每年2月24日法师圆寂纪念日法会这一天才供大众瞻仰,其他时间不对外开放。当时,我在宸经楼外默默地站了一会,我知道,法师灵骨就在里外,我已经站到这里了,虔诚的心意已经来了,能不能叩见得上,已经无所谓了。

【木林拍摄于玄奘法师纪念堂】

去过洛阳,遗憾是没有去法师的老家偃师市的陈家村叩拜,法师俗名陈袆,据说是隋炀帝为他剃的度、取的法号。法师取经回来的第二年(公元645年)二月初一,唐太宗在洛阳宫仪鸾殿第一次接见了法师。

前段时间和爱人去牛背梁时,偶然间看到了在秦楚古道景区内有一个翠微宫酒店,一查历史才知道,它不是唐翠微宫所在地。公元647年,翠微宫建成,据说是在长安区滦镇街办的南部,可惜现在可能已经不存在了,找不到了。据高建群先生所著的《丝绸之路千问千答》中记载,法师就是在翠微宫内的弘法院内口述并由辩机和尚掌笔完成了《大唐西域记》。太宗皇帝为了安置法师而削宫为寺,改叫翠微寺。这个辩机和尚不简单,估计也是长得风流潇洒,被称为玉和尚,后来居然还私通了一位公主并私奔而被腰斩。公元649年五月,唐太宗病逝于翠微宫含风殿。

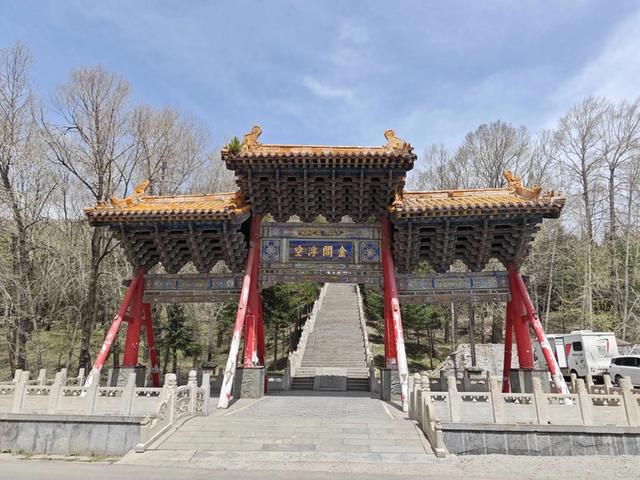

这次来到了玉华宫肃成院遗址,也就是肃成殿遗址,位于铜川市金锁关镇玉华村北的玉华山麓。台阶上有一古朴庄重的石门,上书肃成院三字,为佛教大师赵朴初先生所题写。

唐高祖李渊为了抵御突厥,在修建了融前沿军事指挥部与离宫功能的仁智宫。公元624年6月建成时,高祖李渊率次子李世民和四子李元吉来此避暑,留在京城的太子李建成发动了一场失败的宫廷政变,最终来仁智宫向父亲负荆请罪,史称“仁智宫扣释太子”事件,被记载在旧唐书太子传中。

公元626年,李世民发动玄武门兵变,射杀了太子李建成。

【木林拍摄于玉华宫肃成院遗址】

公元647年,唐太宗李世民以“翠微宫险隘,不能容纳百官”为由,下令扩建仁智宫,并由工部尚书、建筑大师阎立德主持设计扩建,建成后形成“九殿五门”的宏大格局(如玉华殿、肃成殿、南风门等)覆盖凤凰谷、珊瑚谷、兰芝谷、三片山谷,宫殿建筑与周围悬崖峭壁、蜿蜒流水、葱郁树木、幽雅景物紧紧结合,千峰翠色、壮观宏伟。肃成殿以“山崖为屏、悬泉为幕、松林为障”,将人工殿宇与自然奇观融为一体,我们这次来,可能是因为匆忙或者是功课做的不仔细,没有看到悬泉。

公元648年,太宗李世民正式将该行宫更名为玉华宫,并在此第二次召见了玄奘法师,法师在这里译成了《能断金刚般若婆罗蜜多经》(金刚经)。太宗在这里看完《瑜珈师地论》后,彻底改变了其先前对佛教的偏见了误解,在思想上完成了崇尚儒道到重视佛教的转变,并颁布了“大唐三藏圣教序”。自此,唐朝皇室开始全力支持玄奘法师的译经弘法事业。

玉华宫与翠微宫、九成宫、华清宫并称为“唐代四大避暑行宫”。

公元651年,也就是太宗去世的第二年,唐高宗将玉华宫改为佛寺,名为玉华寺。

公元659年,唐高宗应玄奘法师的请求,将玉华寺赐与其作为译经之所。肃成院原名肃成殿,是玉华宫五门九殿中的一部分,是法师带领子弟们组织译经的第四个场坊,法师在此处带领弟子翻译“大般若经”等佛经682卷,开创了中国佛教十三宗之一的法相宗,又被称为唯识宗、慈恩宗、玉华宗。

【木林拍摄于玄奘法师纪念堂】

法师在肃成院译经之余,在这里还凿窟造像、虔心礼佛,教徒授众、答惑释疑。可惜的是,这里的石窟里已经看不法师及后世僧众所造佛像,只有一孔孔空无一物的空洞,孤寂的留在那里。好在肃成院的石窟遗址内出土了遗留下来的由法师亲书铭文的佛门重宝金刚座(展板介绍其现藏于中国国家博物馆,这里展出的不知道是否为真品?)和佛迹记碑(足印石碑),成为了今天景区内玄奘纪念馆的镇馆之宝。

玉华博物馆复制的佛迹记碑石刻,曾被作为国礼赠送给过印度。

【木林拍摄于玄奘法师纪念堂】

公元664年,正月初九傍晚,法师前往后院石窟礼佛,经过窟门前小渠时,不慎跌倒,伤及胫骨,随即卧术静息,一直不见好转。

公元664年二月五日夜半,法师圆寂于肃成院,卒年65岁。

胫骨,就是小腿骨。

历史上的秦武王,就是因举鼎砸断胫骨不治而亡的。

法师竟是因跌伤胫骨不治而亡这个事,确实是我想象不到的!

【木林拍摄于玉华宫肃成院遗址】

【木林拍摄于玄奘法师纪念堂】

法师西行五万里,求法十七载,译经十九载,以“一生一事”的信念,穷尽一生证明了理想、信念与执着力量,以不畏艰险、海纳百川的开放精神,架起中印文明交往的桥梁,影响远远超出宗教之外。

公元705年,中宗李显谥法师为“大遍觉”。二十世纪初新疆出土的回鹘文写本《菩萨大唐三藏法师传》中明确将法师尊为菩萨。日本佛教典籍中,法师与佛祖的大弟子阿难并列被称为“护法善神”。

写到这里时,木林想插一句,在今西安高新区的草堂寺(原先叫户县草堂寺),玄奘法师好像没有在这里译经或讲法的有关记载。

但这里,在比法师早200年,也就是公元399年的时候,从这里走出去了第一位“陆去海还”且是“广游五印、西行求法”第一人的法显法师,更是在65岁(法师是在29岁时)时离开长安去印度求法,经西域至天竺历时14年游历三十余国,在78岁时(法师是在45岁时)返回,83岁圆寂于荆州辛寺(今天王禅寺)(法师是在65岁时圆寂),著有《佛国记》一书(法师著有《大唐西域记》),事迹被收录入《高僧传》。

余秋雨先生曾在他的书中感叹道:“这位把彪炳史册的壮举放在65岁之后的老人,实在是对人类的年龄障碍作了一次最彻底的挑战,也说明一种信仰会产生多大的生命力量。”也是在这里,也曾出现过一位从印度而来的伟大的译经大师鸠摩罗什法师,创立了三论宗。

鸠摩罗什法师其他经文的重要性木林不懂,但他与玄奘法师都被称为三藏法师,鸠摩罗什法师被称为姚秦天竺三藏,玄奘法师被称为大唐三藏都各译过一部《心经》,鸠摩罗什法师的叫《摩诃般若波罗蜜大明咒经》,玄奘法师的叫《般若波罗蜜多心经》,都很有名。

木林在游览了草堂寺之后,曾写过一篇小文《鸠摩罗什法师舍利塔叩拜随笔》,有兴趣的朋友可以在公众号内查阅指正,也可以去草堂寺实地游览叩拜一下。

【木林拍摄于草堂寺】

在肃成院遗址上游览时,遇到了一位正在收拾打扫卫生的居士,她很热情地告诉我们:

(1)那片摆放了很多桌椅的肃成殿遗址中间,有法师最后圆寂的位置标记,法师就是在这个大殿里圆寂的。

(2)再向前,就是法师跨渠跌伤胫骨并导致法师不治身亡的那个小水渠遗,我仔细地看了一会,现在因为保护,周边用砖砌了起来,看起来很深。农村生活过的人,大概都能想象得出来当时泥石小水渠的大致情况,主要可能就是滑倒后而将小腿别到了缝隙里而骨折。木林没有敢随便在上面乱跨,毕竟这里是让先贤圣哲受伤致命的地方,虔诚的绕着走过。

(3)沟中那块巨石是从山顶坍塌下来的,很神奇的自然形成了一个平台,玉华寺的和尚就在上面塑了一尊法师的坐像。

(4)悬崖下边的沟边有一块连着的红色砂砾石,我没能到对面去看,只在边上顺着栏杆看了一会,只看出来整体可能有点像一个头像,那个女居士说,从对面看,像是一尊弥勒佛坐像,这是寺院里从少林寺学武回来的住持吊着绳子清理出来后发现的。

(5)还很热情的给我们推荐了一个抖音号“玉华寺…”,关注后既可以了解法师的相关知识故事,还可以进行捐助。她确实是一个虔诚、热心的居士。

法师圆寂之后,玉华寺逐渐走向衰落,规模也日渐缩小。至明末时期,因战乱而毁,曾经的辉煌成了历史的记忆。此后的一千多年里,玉华宫所在的山谷,沦为了落魄之地。

20世纪80年代,玉华宫犹如一颗蒙尘的明珠,才开始被重新擦拭,逐渐形成了今天的开发保护规模。

【木林拍摄于玄奘法师纪念堂】

在文章结束之际,木林特意将从玉华宫景区内玄奘法师纪念堂中所记载的法师生平大事年表转录如下,仅供铭记:

·隋开皇二十年(600)

玄奘生于河南洛州缑氏县,俗姓陈、名祎。

·隋大业九年(613)

洛阳净土寺出家,次年破格成为沙弥。

·唐武德元年(618)

与其兄长捷法师赴长安。

·唐武德五年(622)

于成都空慧寺受具足成,成为比丘。

·唐贞观三年(629)

西行取经。历四年到达印度那烂陀寺,在印留学五年。

·唐贞观十六年(642)

曲女城论辩,被大乘教徒尊为"大乘天"

小乘教徒尊为"解脱天"

·唐贞观十九年(645)

返回长安。在弘福寺奉敕译经。

·唐贞观二十年(646)

编撰完成《大唐西域记》

·唐贞观二十二年(648)

首至玉华宫,太宗御网赐袈裟、剃刀

并为其新译制《大唐三藏圣教序》,太子李治作《大唐三藏圣教序记》、

·唐永徽三年(652)

在大慈恩寺内建造大雁塔。

·唐显庆四年(659)

奉敕至玉华寺译经。

·唐龙朔二年(662)

敬造释迦佛像供养,今仅存莲花宝座。又制作佛足印碑一通。

·唐龙朔三年(663)

译成600卷《大般若波罗蜜多经》,为其所译规模最大之佛经。

·唐麟德元年(664)

圆寂于玉华寺肃成院。

【木林拍摄于玄奘法师纪念堂】

网络小文,观点仅用于探讨学习。

还没有评论,来说两句吧...